향기마을

한국의 역사 806 : 조선의 역사 348 (제22대 정조실록 14) 본문

한국의 역사 806 : 조선의 역사 348 (제22대 정조실록 14)

수원 화성 능행도

수원 화성 팔달문

제 22대 정조실록(1752~1800년, 재위 : 1776년 3월~1800년 6월, 24년 3개월)

4. 노비의 신분상승 운동과 노비정책의 변화

아래는 고대부터 시작된 노비제도에 대해서 살펴보고 사대부가 지배하던 조선 시대 그 사회를 지탱하던 노비 제도에 대해서 살펴보기로 한다.

노비의 기원

노비의 시작 :전쟁포로, 채무자, 범죄자

한국의 역사에서 노비제는 기원전 20년 이전 청동기시대로 거슬러 올라간다. 노비의 역사는 적어도 2000년이 넘는 것이다. 노비제가 고조선시대부터 존재했음을 보여주는 자료가 고조선의 ‘8조법금(法禁)’이다. ‘남의 물건을 훔친 자는 노비로 삼는다’는 규정은 고조선시대에 이미 사유제산제도와 아울러 노비제도가 성립했음을 보여준다. 국가 간의 전쟁이 치열하게 전개되었던 고대사회에서는 전쟁포로들이 주로 노비가 되었다. 고대에 전쟁이 빈번했던 이유 중의 하나는 노비를 확보하는 것에 있었고, 전쟁은 다수의 노비를 한꺼번에 확보할 수 있는 기회였다. 전쟁노비 이외에도 채무자나 범죄자가 노비가 되었다.

신라의 삼국통일 이후 정복전쟁이 사라지면서 전쟁노비는 소멸되었다. 전쟁노비가 사라지면서 노비의 절대다수를 충원시킬 수 없게 되자, 왕실과 귀족 등 지배층은 노비 충원 제도를 달리 고안했다. 노비 신분을 대대로 세습시키는 법, 이른바 노비세전법(奴婢世傳法)을 만든 것이다. 노비 신분을 세습시켰기 때문에 노비는 신분에서 벗어날 길이 막혔다.

|

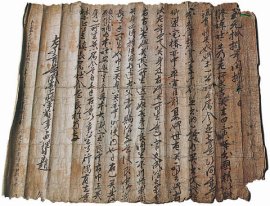

| ◇전남 순천 송광사에서 보관 중인 고려시대 노비첩. 수선사(송광사) 주지 원오가 1358년 아버지로부터 물려받은 노비를 대장경 수호를 위해 절에 바친다는 내용이다. |

고려시대에도 노비제도는 이어졌다. 고려시대에는 법제적으로 자유로운 공민(公民)인 양인(良人)과 재산처럼 매매, 상속, 증여가 되는 천인(賤人)으로 나누어졌다. 천인의 대다수는 노비가 차지했다. 노비는 노비끼리만 혼인할 수 있었고, 부모 중 한 사람만 노비라도 그 자식은 노비가 되었다. 남자 노비는 머리를 깎고 여자는 짧은 치마를 입어 복장에서도 양인과 구분을 했다. 그러나 주인이 노비를 함부로 죽이는 것을 금지하여 어느 정도의 인권을 보호하였으며, 때때로 군인으로 선발되어 출세의 길을 걷는 경우도 간혹 있었다.

국가에서 정책적으로 노비를 본래 주인에게 돌려주는 조치도 있었다. 공민왕은 1366년 전민변정도감(田民辨正都監)을 설치하여 권세가들이 불법으로 차지한 토지와 노비를 빼앗아 본래의 주인에게 돌려주는 일대 개혁을 단행했다. 고려시대의 노비는 국가기관에 소속된 공노비(公奴婢)와 개인에게 소속된 사노비(私奴婢)가 있었다. 노비는 주인을 위하여 농사일, 땔감 조달, 수공업품의 제작, 가사노동 등을 수행하였다. 노비는 주인과 함께 사는 경우 솔거(率居)노비라 하였으며, 주인과 떨어져 사는 경우 외거(外居)노비라 하였는데, 외거노비는 독립된 가옥과 약간의 재산을 소유할 수 있었다.

|

| ◇드라마 ‘추노’에서 도망친 노비들이 추노꾼들에게 붙잡혀 끌려가는 장면. 조선시대 법전은 ‘도망친 노비를 신고한 자에게는 노비 4명당 한 명을 상으로 준다’고 규정하고 있어 드라마에서처럼 노비를 뒤쫓는 추노꾼들이 생겨났다. |

조선의 노비제도

개요

15세기 조선사회의 기본적인 신분 구조는 양천제(良賤制)였다. 권리와 의무가 있는 양인과 권리가 없는 천인(賤人)으로 구분되었다. 그러다가 16세기 이후 양인의 최상부인 양반과 중인(中人), 상민(常民) 평민의 신분 구분이 이루어져 천민과 함께 4대 신분으로 고정되었다. 양반이 가장 권리가 많은 신분이었다면, 바로 그 반대편에는 의무만 많았던 천민이 있었다. 조선시대 천민으로는 노비 외에도 백정·광대·사당·무격·기녀·악공 등이 있었다. 그러나 이들은 처음에는 양인이었다가 사회적으로 천시되는 직업에 종사하면서 점차 천민으로 간주된 사람들이었던 반면에 유일하게 노비만큼은 처음부터 천민이었기 때문에 최하위층의 대우를 받았다.

노비는 그를 소유한 주인의 재산과도 같아서 매매, 양도, 상속의 대상이었다. 조선시대 재산 상속에 관한 고문서를 보면 아들과 딸에게 상속할 노비 수가 기록되어 있다. ‘경국대전’에도 노비에 관한 규정은 형전(刑典)에 기록되어 있다. 그만큼 노비는 처벌 대상으로 인식되었던 것이다. 노비는 젊고 건장할수록 비쌌다. 늙은 노비는 말 한 필 값에도 못 미쳤다. 양반으로서는 각종 일을 모두 할 수 있는 노비의 부가가치가 높았다. 조선의 양반들은 부모 중 한쪽이 노비이면 그 소생은 무조건 노비가 되어야하는 제도적 장치를 만들어 노비를 증식해나갔다.

노비는 조선의 어떤 신분보다 인권의 사각지대에 있었지만 주인이 노비를 함부로 죽이는 것은 금지되었으며, ‘경국대전’에는 노비가 출산하면 출산 전 30일, 출산 후 50일의 휴가를 규정하였다. 그 남편도 산후 15일의 휴가를 주었다. 외거노비는 주인 땅 일부를 경작하여 수확물을 바치고 남는 것은 자신의 재산으로 할 수 있었다. 공노비는 좁은 기회이긴 하지만 유외잡직(流外雜織)이라 불리는 하급기술직에 종사하여 물품의 제조나 책 인쇄, 요리, 바느질, 말 기르기 등 잡일을 하였다. 노비 중에서도 성공시대를 연출한 경우가 있었다. 중종 때 재상집 노비였던 반석평(潘碩枰)은 주인의 후원을 받아 과거에 급제하여 형조판서에까지 올랐다. 조선중기 서기(徐起)는 노비의 신분으로 태어났지만 제자백가의 학문과 이론에 통달하여 사후에 공주의 충현서원에 배향되었다.

|

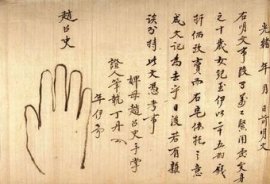

| ◇조선시대 노비 관련 문서. 글을 모르는 노비들은 자신의 손 모양을 그려넣어 수결(일종의 서명)을 대신했다. |

조선시대의 노비는 주인이 누구냐에 따라서 공노비와 사노비로 나뉘었다. 노비의 상전이 왕실 및 국가기관일 경우는 공노비, 개인일 경우는 사노비라 했다. 공노비는 중앙관청, 지방관청, 내수사, 궁방 등에 소속된 노비로, 신역(身役:노역)을 제공하거나 신공(身貢:물품)을 바치는 노비였다. 조선 초기의 공노비 수는 ‘성종실록’(성종 15년 8월)의 기록에 ‘추쇄도감(推刷都監:의무를 다하지 않고 도망간 노비를 찾아내는 일을 맡아 임시로 설치한 본부)에서 아뢰기를, “추쇄한 서울과 지방의 노비는 모두 26만1984구이고, 여러 고을과 여러 역(驛)의 노비는 모두 9만581구입니다”라고 하여 노비 수가 35만여명에 이르렀음을 보고하고 있다. 당시의 인구 대비 공노비는 전체의 10% 정도였으며, 사노비의 수까지 고려하면 조선시대 노비 인구가 차지하는 비중은 상당했음을 알 수 있다. 그러나 노비는 해야 하는 일의 의무만 있었을 뿐 권리라고는 없었다. 조선시대 노비는 인간이라기보다는 물건이나 가축과 같은 재물이었다. 특히 사노비는 공노비와는 달리 그들을 직접 구속하여 통제했기 때문에 신분적 예속이 더 심했다. 사노비는 주인의 소유물로 철저히 지배당하고 있었고, 국가의 공권력도 노비의 인권까지는 보호하려 하지 않았다. 노비가 주인을 구타했을 경우 무조건 참형이었다. 주인의 친족이나 외조부모를 구타한 노비도 교수형에 처해졌다. 노비가 과실로 주인에게 상처를 입혔을 경우에는 장형 100대, 유형 3000리의 중형에 처해졌다.

비단 주인에 대해서만 열악했던 것이 아니었다. 노비와 평민 간에 문제가 생겼을 때 법률은 노비에게 일방적으로 가혹하게 적용되었다. 이처럼 열악한 처지였기에 주인이 심하게 수탈하면 노비는 도망을 가거나, 심한 경우 주인을 살해하는 일이 발생하였다. 그러나 재산이 도망가는 것을 국가건 양반이건 방치하지 않았다. 법전에 ‘노비를 신고한 자는 매 4구에 1구를 상으로 준다’고 규정하였고, 드라마에서처럼 노비를 쫓는 ‘추노’가 생겨났다.

‘조선왕조실록’에는 노비가 주인을 살해한 사건 수십건이 기록되어 있다. 1556년(명종 11) 4월 원주 노비 복수(福守)는 주인 원영사 및 그 가족 5명을 죽였는데 뱃속의 아이까지 꺼내 죽였다. 당연히 노비 복수는 극형에 처해졌고 원주의 관리까지 처벌하였다. 숙종 대에는 살주계(殺主契)가 조직되어 조직적으로 주인을 살해하는 사례도 있었다.

주인을 살해한 노비에 대한 국가의 대응은 단호했다. 주인과 노비의 관계는 임금과 신하, 아버지와 아들의 관계로 인식되었기 때문이다. 따라서 존속살해나 그 이상의 중죄로 보아 극형에 처했다. 뿐만 아니라 해당 사건이 일어난 지역의 수령을 파면하고 읍격을 낮추었다.

조선 후기 도망 노비가 많이 생긴 것은 도망 노비들이 자신의 노동력을 팔아 충분히 생계를 유지할 수 있을 만큼 조선의 사회경제적 토대가 변하고 있었기 때문이다. 조선 전기까지는 연고 지역을 이탈하면 다시 갈 곳이 없었지만, 조선 후기 도망 노비들은 섬, 광산, 목장 또는 상업이 발달한 도시, 변경인 서북지방 등으로 숨어들었다. 이들은 새로운 정착지에서 고용노동에 종사하거나 장시 등에서 상업에 종사하면서 생계를 유지했다. 도망 노비들은 자신의 신분을 감추고 양인 신분으로 행세했다. 경제력을 향상한 노비는 양반의 후예임을 모칭(冒稱)하기도 했다.

노비의 종류와 제도

조선의 노비는 주인이 누구냐에 따라 크게 공노비와 사노비 두 가지 유형으로 구분된다. 공노비는 중앙의 각 관아에 소속된 각사노비(各司奴婢)와 지방 관아에 소속된 각관 노비(各官奴婢)로 나눌 수 있으며, 다시 일정 기간 관아에 입역하는 선상노비(選上奴婢)와 노비 신공(身貢)을 바치는 납공노비(納貢奴婢)로 분류된다. 그리고 사노비는 거주 형태에 따라 솔거노비(率居奴婢), 외거노비(外居奴婢)로 구분되었다.

또 존재 양태에 따라 세 가지 유형으로 구분된다. 첯째는 솔거노비로서 상전의 집에 기거하며 노동력을 직접 제공하던 노비이며, 둘째는 외거노비로서 상전과 별도로 거처를 마련하고 상전의 토지나 국가기관의 토지를 경작하는 노비이고, 셋째는 외거하면서 상전이나 소속 관청의 경제 기반과 관계없이 생활하면서 신공(독립된 생활을 보장하는 조건으로 국가에 내야 하는 노비의 공물)만 납부하는 독립노비이다.

조선 초기에는 주로 첯 번째와 두 번째 형태의 노비가 많았으나 후기로 가면서 세 번째 형태의 노비가 많아졌다.

조선시대의 노비는 국가적으로는 그때 그때의 입장에 따라서 종부법(從父法), 종천법(從賤法), 종모법(從母法)이 시행되었다. 대체로 국가에서는 노비가 지나치게 증가되어 조세수입이 감소되는 것을 방지하기 위해 종부법, 종모법 등을 시행했지만 일반사대부는 사유재산인 노비를 늘리기 위해서 일천즉천(一賤則賤)의 원칙을 고수하려 들었다.

노비는 신분제 사회의 최하층 집단으로 흔히 종이라고 불리웠다. 노비는 고대로부터 존재하였는데 노비의 발생은 전쟁포로, 인신매매, 채무, 투탁, 귀화, 형벌, 재생산 등을 들 수 있다. 조선시대에는 재생산에 의한 노비가 주를 이루었고 생계유지를 위해 노비가 되는 투탁 등이 있었다. 노비는 국가나 개인의 재산이었기 때문에 조세부담이나 국방의 의무는 없었다. 다만 소유주를 위해 각종 신역과 의무를 수행해야 했다.

공,사노비의 역부담

공노비는 16~60세까지 국가에 대하여 1년에 6개월간 육체노동을 바칠 의무가 있었다. 그런데 조선후기로 갈수록 다른 분야와 마찬가지로 노동력을 제공하는 것보다 면포를 납부하는 대립(代立)이 성행하였고, 국가는 필요한 노동력을 돈을 주고 고용하는 고립제(雇立制)를 시행하였다. 노비노동력의 동원이 선상, 입역(立役)에서 고립제로 바뀐 것은 노비의 회피가 한 이유이지만 국가가 고립제의 시행을 더 장려했기 때문이다. 노비의 대부분이 농업을 생업으로 하였으므로 6개월간이나 노동력을 빼앗는다는 것은 노비가족의 농업생산력을 파괴시키는 것이었다. 노비의 가족의 경제생활이 무너진다는 것은 국가가 필요한 노동력을 제대로 이용할수 없다는 것을 뜻한다. 이에따라 국가는 노동력보다 면포로 대납하게 하는 정책을 적극적으로 시행하였다. 노비의 입장에서도 국가에 바칠 포(布)를 6개월간 충분히 마련할 수 있어서 경제적으로 유리하였다. 따라서 노비들은 국가가 양인의 부역노동으로 유지하던 각종 직종에 대거 고립함으로써 신분적인 상승과 경제적인 여건의 개선을 가능하게 하였다.

사노비는 개인의 사적 소유물로 국가에서 통제할 것이 아니었다. 따라서 조선초기에는 국가에 대한 권리도 의무도 거의 없었다. 그런데 임진왜란 이후 거듭된 전란과 군역 담당층인 양인의 감소로 사노비에게도 군역이 부과되었다. 사노비에게 본격적으로 군역이 부과된 것은 속오군이 설치된 뒤부터였다. 속오군은 양인도 있었으나 거의 노비로 이루어진 군대였다. 또한 속오군 외에도 중앙의 오군영과 봉수군(烽燧軍) 등 각종 군역에 사노비가 충당되기도 하였다. 그리고 사노비의 군역도 다른 군종과 마찬가지로 점차 쌀과 포를 대신 납부하게 된다. 그런데 사노비는 개인의 사유물로 이미 주인에게 노동력을 제공하는 상태에서 또다시 국가에 군역을 바쳐야 했으므로 노비주나 노비 자신에게 부당한 것이었다.

결혼과 양육

조선왕조는 엄격한 신분제를 바탕으로 운영되는 사회로서 노비가 개인적으로 아무리 뛰어난 능력을 지녔다고 해도 사회적으로 아무 소용이 없었다. 조선시대 전체를 통해 노비의 신분이 시기별, 지역적으로 그 대우가 차이나지만 대체적으로 노비라는 신분은 일천즉천이라는 악법에 의해 자손대대로 이어졌다. 물론 여자노비의 의지에 의한 출산이건 아니건 태어나는 자식은 아버지의 신분과 관계없이 노비가 되었다. 따라서 어릴 때 주인집 자식과 함께 놀던 노비의 자식이 성장과정에서 겪는 정신적 갈등은 육체적 고통보다 훨씬 고통스러운 것임을 짐작할 수 있다.

노비에게는 결혼보다 동거라고 하는 말이 더 적당하다. 경제적인 이유로 잔치를 치를 수도 없는 것이고 주인집에서 특별한 예식을 해줄리도 없었다. 노비주들은 노비의 재생산을 위해 여자노비를 양인이나 노비와 결합시켰다. 만일 주인이 첩으로 삼아 자녀를 낳게 되더라도 그 자식은 노비가 되었다. 설령 일상적인 남녀의 만남과 결혼을 통해 노비가 가정을 이룬다고 사회적으로 인정받는 것은 아니었다. 주인의 욕심이나 경제적인 이유로 언제든지 가족구성원이 헤어질 수 있었다. 또한 노비들은 노동량에 비해 제대로된 식사가 뒷받침되는 경우는 드물었으며 의복을 제대로 갖추기는 어려웠다. 그리고 어쩌다 좋은 가재도구를 장만하면 수탈당하는 경우가 많았으므로 집안살림이라고는 의식주에 관계된 것을 빼고 거의 없었다. 게다가 농사일 외에도 주인집의 모든 잡일을 맡았으므로 어른은 물론이고 아이들도 나무를 해오거나 물을 길러 와야 했다.

일찍부터 체념을 하고 노비라는 신분적 굴레안에서 만족감을 찾는경우도 있었겠지만 반대인 경우가 더 많았다. 따라서 조선후기로 갈수록 노비의 도망이 줄을 이었다. 언제나 예외는 있듯이 훌륭한 주인을 만나 인간적인 대접을 받고 편안히 가정을 이루어 개인의 삶을 영위하는 경우도 있었겠지만 그러한 주인도 신분의 해방만은 절대로 시키지 않았으니, 이는 조선이 신분제사회라는 시대적 한계가 있었기 때문이었다.

불합리한 노비세습

노비 중에도 많은 재산을 바쳐서 양인이 되는 경우도 있었으나 매우 드물었다. 대부분은 물건과 같은 재산으로 취급되어 소유자의 재산분급에 따라 언제든지 가족이 흩어질 수 있었다. 설사 부유한 노비가 돈을 바치고 그 신분을 벗어났다고 해도 옛주인들은 2~3번에 걸쳐 다시금 해당 노비에게 몸 값을 요구하였다. 또한 이미 문서상으로 노비가 아닌 자를 과거에 자신의 집에서 부렸다는 이유만으로 상속재산에 포함시켜 다시금 금품을 요구하기까지 하였다. 사회적으로도 이들이 노비를 면하였다 하여도 양인으로 대접받기는 어려웠다. 사회적 관행이라는 것이 있어서 지배층 양반은 물론이고 양인들도 그들을 기존의 노비처럼 함부로 대하는 것이 현실이었다.

노비는 개인재산이라는 인식에 따라 소유자의 폭력에 무방비 상태였으며 법적인 예방책도 미흡하였다. 물론 원칙적으로 노비의 생명을 함부로 빼앗는 일은 국법으로 금하였다. 문제는 부모중 어느 한쪽이 노비면 그 자식도 노비가 되는 관습이 조선후기까지 시행되어 한 번 노비가 되면 벗어나기 힘든 것이 사회적 현실이었다. 또한 이외에도 노비는 주인이 죄를 범해 받는 체벌을 대신 받기까지 하였다.

조선사회의 불합리한 노비세습에 대해서는 많은 지식인들에 의해 지적되었다. 성호 이익은 “우리나라의 노비법은 천하고금에 없는 법으로 한 번 노비가 되면 백세토록 고역을 면치못한다. 노비제의 즉각 폐지가 어려우면 노비매매만이라도 금지하고 자손의 신분세습을 금하라”고하여 점진적인 노비제의 폐지를 주장하였다. 이러한 주장은 결국 국가의 이익과 결부되어 점차 노비의 양인화정책이 활성화되는 계기를 마련하였다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 808 : 조선의 역사 350 (제22대 정조실록 16) (0) | 2012.12.23 |

|---|---|

| 한국의 역사 807 : 조선의 역사 349 (제22대 정조실록 15) (0) | 2012.12.22 |

| 한국의 역사 805 : 조선의 역사 347 (제22대 정조실록 13) (0) | 2012.12.20 |

| 한국의 역사 804 : 조선의 역사 346 (제22대 정조실록 12) (0) | 2012.12.19 |

| 한국의 역사 803 : 조선의 역사 345 (제22대 정조실록 11) (0) | 2012.12.18 |