향기마을

한국의 역사 690 : 조선의 역사 232 (제16대 인조실록 7) 본문

한국의 역사 690 : 조선의 역사 232 (제16대 인조실록 7)

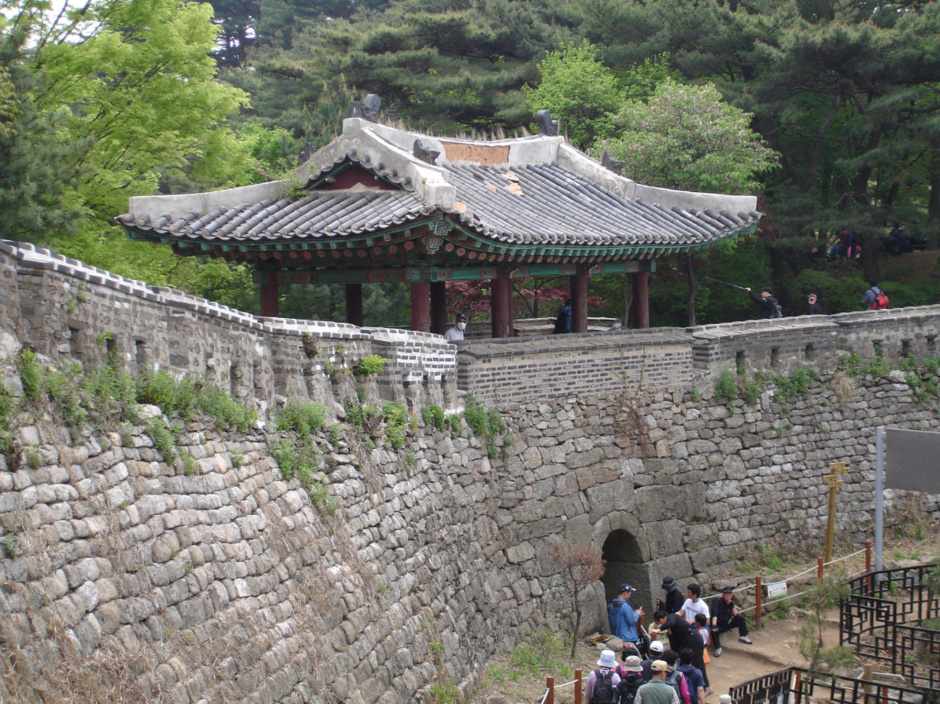

남한산성

제16대 인조실록(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

3. 인조의 가족들

인조는 인렬왕후를 비롯한 5명의 부인에게서 7명의 자녀를 얻었다.

인렬왕후 한씨가 소현세자, 봉림대군, 인평대군, 용성대군 등 4남을 낳았으며, 계비 정렬왕후 조씨는 후사가 없었다. 귀인 조씨가 승선군, 낙선군, 효명옹주 등 2남 1녀를 낳았다. 이들 중 두 왕후와 소현, 인평대군 등의 삶을 간단히 살펴보기로 하고 봉림대군은 <효종실록>에서 다룬다.

인렬왕후 한씨(1594~1635년)

영돈녕부사 한준겸의 딸로 원주읍내 우소에서 태어났다. 1610년 능양군과 결혼하여 청성현부인에 봉해지고 1623년 능양군이 왕위에 오르자 왕비에 책봉되었다.

이후 슬하에 소현, 봉립, 인평, 용성 등 네 아들을 낳고 1635년 42세를 일기로 세상을 떴다. 능은 장릉으로 인조와 함께 경기도 파주시 문산읍 운천리에 있었으나 영조 때 파주군 탄현면 갈현리로 옯겨졌다.

장렬왕후 조씨(1624~1688년)

한성부원군 조창원의 딸로 1635년 인조의 정비 인렬왕후가 죽자 3년 뒤인 1638년 15세의 어린 나이로 44세인 인조와 가례를 올렸다.

1649년 인조가 죽자 대비가 되었고 1659년 효종이 죽자 다시 대왕대비가 되었다. 이때 그녀가 입어야 할 상복이 정치 문제화되어 서인이 만 1년만 착용하면 된다는 기년설을 주장하여 그 절차대로 복상을 치렀다. 하지만 이듬해 남인 허목 등이 대왕대비의 복상은 3년을 착용해야 한다는 3년설을 제기하여 서인을 공격하였다. 이에 서인의 거두 송시열은 효종이 맏아들이 아니고 둘째 아들이므로 복상은 1년만 착용하면 된다는 기년설을 다시 주장했고, 남인 윤휴 등은 효종이 왕위를 계승하였으니 맏아들이나 마찬가지라며 반박하여 3년설을 주장했다.

결국 이 복상 문제는 양당 간의 정치 쟁점으로 떠올랐고, 송시열 등의 주장에 따라 기년설이 받아들여짐으로써 남인의 입지가 약해지고 서인의 입김이 강해졌다. 하지만 1674년 효종비 인선왕후 장씨가 죽자 다시 복상 문제가 대두되어 남인은 기년설을, 서인은 대공설(9개월설)을 주장하였는데, 이때는 남인의 기년설이 채택되어 서인 정권이 몰락하고 남인이 정권을 잡는 계기가 되었다.

그녀는 자식을 낳지 못했으며 1688년 65세를 일기로 생을 마감하였다. 능은 휘릉으로 현재 경기도 구리시에 있다.

소현세자(1612~1645년)

인조의 맏아들이며 이름은 왕, 어머니는 인렬왕후 한씨이다. 1625년에 세자에 책봉되었으며, 1627년 정묘호란 때는 전주로 내려가 남도의 민심은 수습하기도 했다. 그리고 이 해에 강석기의 딸과 혼인하였다.

1637년 병자호란 당시 삼전도에서 인조의 굴욕적인 항복이 있자 자청하여 봉립대군 및 척후파 대신들과 함께 심양에 인질로 잡혀갔다. 그는 이후 8년 동안 심양에 머무르면서 단순한 인질이 아닌 외교관의 소임을 도맡아 청이 조선 무리한 요구를 하면 담판을 짓거나 막기도 했다. 때문에 청은 조선과의 문제를 그와 해결하려고 했고, 이는 결과적으로 조선의 왕권이 둘로 나누어지는 양상을 가져왔다. 이 같은 외교 솜씨를 발휘하는 한편 소현세자는 서양 문물에 심취하여 천주교 신부인 아담 샬 등과 친교를 맺고 지냈으며, 그를 통하여 서양의 천문학, 수학 등 서양 문물을 접하였다.

하지만 조선 조정은 소현세자의 이 같은 활동을 친청 행위로 규정하고 그를 비난했다. 당시 조선은 대부분 친명반청 세력들이 주류를 이루고 있었기 때문이다. 인조 역시 청에 대한 감정이 좋지 않았던 만큼 소현세자를 좋아하지 않았고, 급기야 그가 조선 국왕으로 부적합하다는 판단을 하기에 이른다. 게다가 인조가 총애하던 후궁 귀인 조소용과 세자빈 사이가 좋지 않아 인조와 소현세자의 관계를 더욱 악화시켰다.

소현세자가 9년 동안 인질생활을 청산하고 1645년 귀국하였을 때 인조는 그를 무척 박대한다. 인조는 소현세자가 철저한 친청주의자가 되어 돌아왔다고 생각했기 때문에 소현세자가 청에서 가져온 서양 문물조차도 수용하지 않는 용렬한 모습을 보인다.

입국 후 두 달 뒤인 4월 23일 소현세자는 갑자기 병으로 드러누웠고, 와병한 지 3일 만에 의문의 죽음을 당하였다. 이때 그의 온 몸은 새까맣게 변해 있었고, 뱃속에는 피가 쏟아졌다고 한다. 이러한 기록에 따라 일부 학자들은 그가 인조에 의해 독살되었을 것으로 추측하고 있다. 그리고 그가 34세의 혈기왕성한 나이로 죽은 이듬해 세자빈 강씨도 인조로부터 사약을 받고 죽었으며 세 아들도 제주도로 귀양가서 두 명은 병에 걸려 죽었다. 이 사건 이후 인조는 손자를 죽였다는 세상의 비난을 피하고자 그들을 돌보던 나인까지 장살시켰다.

소현세자는 죽은 후 경기도 고양시에 묻혔는데, 처음에는 이 무덤을 소현묘라고 하였으나 고종 때에 이르러 소경원으로 격상되었다.

인평대군(1622~1658년)

인조의 셋째 아들로 이름은 요, 자는 용함, 호는 송재이다. 1630년 인평대군에 봉해졌으며 1637년 심양에 볼모로 잡혀갔다가 이듬해 돌아왔다.

이후 1650년부터 네 차례에 걸쳐 사은사로 심양을 다녀왔다. 시, 서, 화에 모두 능하였고 재자백가 사상에도 정통하였다. 1645년 소현세자를 따라 조선에 왔다가 3년 뒤에 본국으로 돌아간 중국인 화가 맹영광과도 친분이 두터웠다. 현존하는 그의 작품으로는 <산수도>, <노승하관도>, <고백도> 등이 있다. 이러한 미술품 외외에도 <송계집>, <연행록>, <산행록> 등의 저서가 남아 있다. 사후에는 효종의 묘정에 배정되었으며, 시호는 충경이다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 692 : 조선의 역사 234 (제16대 인조실록 9) (0) | 2012.08.29 |

|---|---|

| 한국의 역사 691 : 조선의 역사 233 (제16대 인조실록 8) (0) | 2012.08.28 |

| 한국의 역사 689 : 조선의 역사 231 (제16대 인조실록 6) (0) | 2012.08.26 |

| 한국의 역사 688 : 조선의 역사 230 (제16대 인조실록 5) (0) | 2012.08.25 |

| 한국의 역사 687 : 조선의 역사 229 (제16대 인조실록 4) (0) | 2012.08.24 |