향기마을

한국의 역사 692 : 조선의 역사 234 (제16대 인조실록 9) 본문

한국의 역사 692 : 조선의 역사 234 (제16대 인조실록 9)

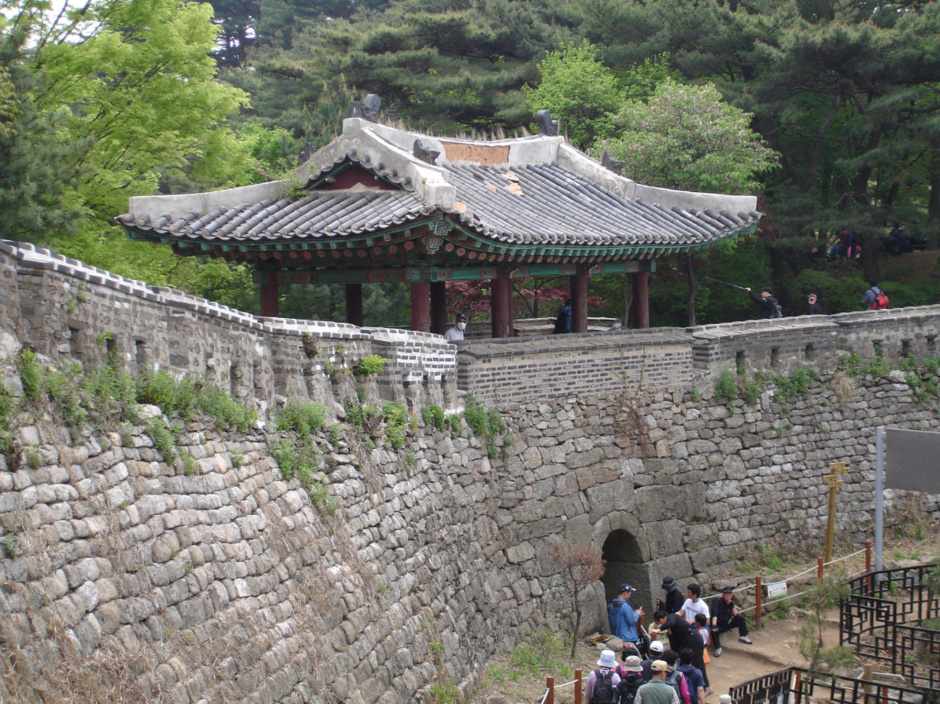

남한산성

제16대 인조실록(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

4. 인조시대의 변란들

이괄의 난, '삼일 천하' (계속)

당시 변방 수비를 책임졌던 사람은 장만이었다. 인조는 그때의 상황을 준전시 상황으로 규정하고 전시에나 임명하던 도원수에 장만을 세웠고, 부원수에 평안병사 이괄을 임명했다. 사실 이때 부원수 물망에 오른 사람은 이서와 이괄 두 사람이었다. 인조는 두 사람 중 누구를 선택해야 할지 몰라 도원수 장만에게 부원수를 지명하도록 했는데, 이때 장만은 이괄을 지명했던 것이다.

당시 북방 수비대의 병력은 약 1만 5천 명 정도였다. 그 중에서 주력 부대 1만 명은 부원수인 이괄의 지휘 아래 영변에 주둔하고 있었고, 지원 부대 5천 명은 장만의 지휘 아래 평양에 주둔하고 있었다. 이러한 편제는 곧 부원수가 변방 수비의 실질적인 총 책임자라는 것이며 도원수 못지 않게 전략에 밝고 통솔력이 뛰어나지 않으면 안되는 인물이라는 점을 시사해주고 있다. 그러므로 이괄의 부원수 임명은 신중한 논의 끝에 결정되었던 것이다.

이괄은 이러한 자신의 중요한 책무를 통감하고 임지에 도착하여 군사 조련, 성책 보수, 진영의 경비 강화 등 여진족의 내침 방어에 몰두하고 있었다.

이괄이 이처럼 변방 수비에 몸을 아끼지 않고 있을 때 중앙의 서인들은 이괄이 변방에서 군사 1만을 지휘하고 있다는 사실을 이용하여 남아 있던 북인 세력을 제거하기 위해 음모를 꾸미고 있었다. 1624년 1월 문희, 허통, 이우 등은 이괄과 그의 아들 이전 그리고 한명련, 정충신, 기자헌, 현집, 이시언 등이 변란을 꾀하고 있다고 왕에게 고변했다.

이들은 모두 한때 광해군과 친분이 있던 인물들이었다. 기자헌은 영의정까지 지낸 정치 원로였고, 이시언은 훈련대장을 역임하고 인조 즉위 이후에는 순변 부원수로 재직 중이었다. 하지만 기자헌은 인목대비 폐위를 반대하다 귀양을 갔고, 이시언은 인조반정 때 협조한 공로가 있는 인물이었다. 그 때문에 이들은 비교적 인조의 신임을 받고 있었지만 서인들에게는 위협적인 세력일 수 밖에 없었다.

반란으로 집권한 인조는 역모에 대한 고변이 들어오자 신경을 곤두세웠지만 이괄을 신임하던 터라 쉼사리 믿으려 들지 않았다. 그러나 일단 조사관을 구성하여 엄중하게 조사를 진행시키도록 했는데, 조사 끝에 이 고변이 무고임이 밝혀졌다. 조사 담당관들은 조사 결과를 보고하며 문희, 허통, 이우 등을 사형시켜야 한다고 주장했다. 인조 역시 이들의 의견에 동의했지만 서인 집권 세력의 반대에 부딪혀 실행에 옮기지 못했다.

김류, 김자점 등의 집권 세력은 자기편 당인들의 고변이 무고임이 밝혀졌는데도 이괄을 부원수직에서 해임하고, 중앙으로 소환하여 국문해야 한다고 주장했다. 그러자 인조는 이괄을 국문하자는 의견을 묵살하고, 이괄의 아들 이전과 한명련 등을 중앙으로 압송하여 국문하는 것으로 타협점을 찿았다. 또한 그외에 기자헌 등 역모혐의가 있는 40여 명의 중앙관료들을 하옥시켰다.

이전을 한성으로 압송하기 위하여 금부도사가 영변으로 오고 있다는 소식을 듣고 이괄은 몹시 분노하였다. 그로서는 당연한 일인지도 몰랐다. 변방 수비에 전력을 쏟고 있는 자신을 역모자로 몰고 간 서인 세력이 도저히 용납되지 않았던 것이다.

이괄은 자신의 아들이 역모혐의를 쓰고 압송되어 만약 고문을 못 이기고 거짓 자백이라도 한다면 자신 역시 무사하지 못할 것이라고 판단하였다. 기왕에도 중앙의 서인 관료들을 좋아하지 않던 그였다. 마침내 아들을 잡아가기 위해 도착한 금부도사와 선전관을 모두 죽이고 이괄은 군사를 일으켰다.

이괄은 우선 자신과 같이 역모혐의를 쓰고 한성으로 압송되던 한명련을 구출해 반란에 가담시켰다. 한명련은 임진왜란 당시 권율 휘하에서 큰 전공을 올린 무신이었다. 출충한 용병력과 뛰어난 무인정신을 소유한 그는 당시 최전방에서 순변사로 재직하다가 볼시에 압송되던 중이었다.

한명련을 합류시킨 이괄은 자신에게 항복하여 수하가 된 왜병 포로 1백 명을 선봉으로 삼고 전 병력 1만 명을 이끌고 영변을 출발하여 도성을 향해 진격했다. 이때가 1624년 1월 22일로 인조 즉위 10개월 만이었다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

아래는 명지대 사학과 한명기 교수의 글이다. 비교적 상세한 이야기를 적은 것으로 참고하시길......

병자호란 다시 읽기

반정 직후 인조정권이 명에 대해 충성을 다짐했던 것과 맞물려 후금에 대한 적개심도 높아져 갔다. 인조와 신료들은 후금과 전쟁이 일어나는 상황을 가상하고 작전과 승패 향방을 자주 논의하곤 했다. 하지만 후금과의 군사적 대결을 구체적으로 준비하는 것은 여의치 않았다. 우선 내부의 문제를 해결하는 것이 만만치 않았기 때문이다. 무엇보다 시급했던 것은 정권 교체 이후 극히 불안해진 민심을 수습하는 문제였다.

●불안한 민심

예나 지금이나 정권이 바뀌면 여러 가지 후유증이 나타나기 마련이다. 더욱이 반정처럼 정상적인 정권교체가 아니라 무력을 동원한 쿠데타일 경우, 그 후유증은 결코 만만할 수 없었다.

| ▲ 인정전. 창덕궁의 중심 건물로 태종 연간에 창건된 이후 인조반정을 비롯한 수많은 역사적 소용돌이의 중심이 됐다. 이래 창덕궁을 그린 고려대학교 박물관 소장의 동궐도(東闕圖·아래)에서도 오른쪽 상단에 인정전이 보인다. |

인조정권은 대북파(大北派)를 비롯한 북인들에 대해 대대적인 숙청을 단행했다. 반정군은 창덕궁으로 진입했던 직후부터 ‘살생부’에 올라 있던 인물들을 줄줄이 처형했다. 입궐하라는 명패(命牌)를 받고 가장 먼저 달려 왔던 병조참판 박정길(朴鼎吉)이 최초로 참수되었다. 이윽고 광해군 정권의 핵심이었던 이이첨과 정인홍을 비롯한 32명의 관인들이 복주(伏誅)되었다. 죽음을 겨우 면한 인사들도 대부분 멀리 유배되거나 조정으로부터 쫓겨났다. 복주된 자들의 ‘적산(賊産)’은 몰수되었다. 북인들은 이제 정치적으로 사형선고를 받은 것이나 마찬가지였다.‘북인 정권’이 몰락하면서 도성의 분위기는 뒤숭숭했다. 죽음을 당하거나 관직을 잃은 자들뿐 아니라 하루아침에 실직하게 된 모리배들도 적지 않았다. 자연히 불평과 원망이 높아갔다. 살벌하고 뒤숭숭한 분위기에 편승하여 날뛰는 자들이 출현했다. 무뢰배들 가운데 ‘인조 호위’를 핑계로 몰려 다니면서 재물 약탈에 재미를 붙이는 자들이 횡행했다. 유생들 가운데는 반정공신들의 종사관(從事官)이란 직함을 갖고 설치는 자들이 있었다. 바뀐 현실 속에서 상을 받고 싶었기 때문이다.

반정공신들은 민심 수습을 꾀하는 한편 인조에 대한 호위를 강화했다. 특히 이귀의 노심초사가 컸다. 그는 무엇보다 ‘반혁명(反革命)’이 일어나지나 않을까 우려했다. 그는 종실(宗室)들의 동향을 주시했다. 인조에게 흥안군(興安君)을 잘 감시하라고 강조하고, 능원군(綾原君)의 동향도 심상치 않다고 보고했다. 흥안군은 인조의 숙부이고, 능원군은 동생이었다.

1623년 7월29일, 우려했던 ‘반혁명’의 움직임이 현실로 나타났다. 전 현령 유응형(柳應泂)이 역모가 일어났다고 고변(告變)했다. 관련자의 진술 가운데 ‘지금 반정한 사람들은 천명(天命)이 돌아간 사람을 왕으로 세워야 했다. 그런데 금상(今上)이 스스로 왕이 된 것은 옳지 않으며, 조정의 사대부들이 하는 행위도 지난날과 다름이 없다. 우리들이 다시 거사하려 하는데, 성공하지 못해도 사육신(死六臣)에게 부끄럽지 않을 것이다.’란 내용이 나왔다. 인조가 왕위에 오른 것을 비판하고 그것을 되돌리겠다는 의지의 표현이었다.

8월25일에도,10월1일에도 고변이 터졌다. 10월1일의 공초에서는 ‘지금 하는 짓은 광해군 때보다 더 심하고, 인사가 불공평하고 부역이 무거워 원망이 자자하다.’라는 진술이 나왔다.

●‘정권 안보’를 위한 노심초사

불과 석 달 사이에 세 번이나 고변이 발생하자 인조와 반정공신들은 경악했다.‘정권 안보’에 비상이 걸렸다. 쿠데타로 집권한 사람들이 가장 무서워하는 것이 또 다른 쿠데타가 일어나는 것이다.

인조와 반정공신들은 기찰(譏察)을 강화했다. 기찰이란 ‘반혁명 세력’을 색출하려는 목적으로 감시와 사찰을 벌이는 것이다. 조금이라도 의심이 가는 사람들은 ‘사찰 리스트’에 올랐다. 광해군때 벼슬에 있었다가 쫓겨난 인물들이 일차적인 대상이었다. 반정에 동조했던 남인(南人)들도 예외가 아니었다. 기찰의 방식이 문제였다. 반정공신들은, 의심되는 인물에게 자기 휘하나 심복을 접근시켰다. 심복들은 ‘사찰 대상자’에게 반정 이후의 변화된 상황에 대해 불평을 늘어 놓거나 스스로 ‘역모를 꾀하고 있다.’고 먼저 고백한다.‘미끼’를 던지는 것이다. 대상자가 동조하거나 긍정적인 반응을 보일 경우, 그를 잡아다가 족치는 방식이었다. 한마디로 공작정치의 냄새가 짙었다.

기찰이 남긴 후유증은 컸다. 불신 풍조가 심해졌다. 병력을 거느리고 있는 무장들은 ‘감시’에 대한 두려움 때문에 몸을 사렸다. 훈련을 목적으로 병력을 이동시키려 해도 반정공신들이 보낸 밀정들의 감시를 의식해야만 했다. 자연히 군사 훈련이 위축될 수밖에 없었다.

반정공신들은 휘하에 사병(私兵)들을 거느리고 있었다. 그들은 반정이 성공한 뒤에도 사병을 해산시키지 않았다. 민심이 불안하기 때문에 인조에 대한 호위(護衛)를 강화해야 한다는 명분을 내세웠다. 그런데 사병 가운데 상당수를 차지하는 군관(軍官)들의 폐해가 만만치 않았다. 그들은 사실상 반정공신들의 개인적인 집사(執事)나 마찬가지였다. 호위를 명분으로, 반정공신들의 위세를 빌려 백성들에 대한 침학을 자행하기도 했다. 그런 그들에게 지급하는 급료는 국고에서 충당되고 있었다.

남인들은, 횡행하는 기찰과 군관들의 폐해에 대해 강하게 반발했다. 당장 기찰을 중지하고, 군관들을 해산시키라고 요구했다. 하지만 반정공신들은 아랑곳하지 않았다. 반발하는 신료들에게 ‘반혁명 분자’라고 면박을 주기도 했다. 어렵게 잡은 정권이 또 다른 쿠데타에 의해 붕괴되는 것이 두려웠기 때문이다.

●이괄이란 인물

잘 알려진 것처럼 인조정권은 1624년 이괄의 반란 때문에 전복될 뻔했다. 겨우 진압되긴 했지만 이괄의 반란군은 서울을 점령했고, 인조는 공주(公州)까지 쫓겨가는 수모를 겪었다. 반정에 참가하여 광해군 정권을 뒤엎는데 결정적인 공을 세웠던 ‘공신’ 이괄이 ‘반란군의 수괴(首魁)’로 변신하게 되었던 까닭은 무엇일까?

반정을 성공시키던 당일뿐 아니라 성공했던 직후, 이괄은 인조에게 가장 믿음직한 무장이었다. 이괄 또한 인조에게 후금군을 방어하는 대책을 아뢰고, 누구보다도 앞장서서 정권 보위에 나섰다.

인조는 이괄을 서북 변방으로 보내 후금 방어를 맡기려 했다. 그러자 이귀가 반대했다. 그는 ‘이괄을 서울에 남겨 의지 삼아야 한다.’고 강조했다. 이괄에게 호위를 맡기자는 것이었다. 이괄은 1623년 5월, 좌포도대장(左捕盜大將)에 임명되었다.

포도대장 이괄은 5월27일, 군관들을 이끌고 전 부사(府使) 박진장(朴晋章)의 집에 난입했다. 박진장을 ‘반혁명 분자’로 의심하여 기찰하는 과정에서 일어난 일이었다.

이괄의 군관들은 박진장을 끌고 나오면서 그의 노모까지 구타하는가 하면 집을 부수고 재물을 탈취했다. 적어도 1623년 5월까지 이괄은 인조 정권을 지키기 위한 선봉대로서의 역할을 마다하지 않았다.

변방의 정세가 수상해지자 인조는 8월16일, 이괄을 부원수(副元帥)로 임명하여 서변(西邊)으로 내려가게 했다. 인조가 송별을 위해 그를 접견했을 때, 이괄의 태도는 태연한 것처럼 보였다. 그는 인조에게 ‘신의 재주가 없는 것을 아시면서 변방의 중임을 맡기시니 은혜를 갚으려고 할 따름’이라고 했다. 뿐만 아니라 “적이 쳐들어 올 경우 목숨을 바쳐 싸우겠다.”고 다짐까지 했다. 그의 휘하에는 1만 5000의 병력이 주어졌다.

녹훈(錄勳)이 문제였다. 이괄이 임지로 떠난 지 세 달 여가 지난 윤 10월18일, 인조는 김류와 이귀를 불러 반정공신들에 대한 논공행상을 논의했다. 정사공신(靖社功臣) 53명을 선정했다.

1등 공신이 10명, 2등이 15명, 3등이 28명이었다. 김류와 이귀 등은 1등공신이 되고, 이괄은 2등공신 가운데 첫머리에 놓여졌다.

임지에서 소식을 접한 이괄은 불만스러웠다. 더욱이 서울에서는 ‘이괄의 아들이 반란을 꾀했다.’는 소문까지 들려오고 있었다. 자신을 옹호했던 이귀가 ‘이괄을 속히 잡아들여야 한다.’고 목소리를 높인다는 소식도 날아들었다.

이윽고 1624년 1월17일, 이괄은 자신을 체포하기 위해 들이닥친 금부도사 일행을 살해하고 병력을 일으켰다. 인조정권이 그토록 무서워했던 ‘또 다른 쿠데타’가 일어났던 것이다.

한명기 명지대 사학과 교수

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 694 : 조선의 역사 236 (제16대 인조실록 11) (0) | 2012.08.31 |

|---|---|

| 한국의 역사 693 : 조선의 역사 235 (제16대 인조실록 10) (0) | 2012.08.30 |

| 한국의 역사 691 : 조선의 역사 233 (제16대 인조실록 8) (0) | 2012.08.28 |

| 한국의 역사 690 : 조선의 역사 232 (제16대 인조실록 7) (0) | 2012.08.27 |

| 한국의 역사 689 : 조선의 역사 231 (제16대 인조실록 6) (0) | 2012.08.26 |