향기마을

한국의 역사 684 : 조선의 역사 226 (인조실록 1) 본문

한국의 역사 684 : 조선의 역사 226 (제16대 인조실록 1)

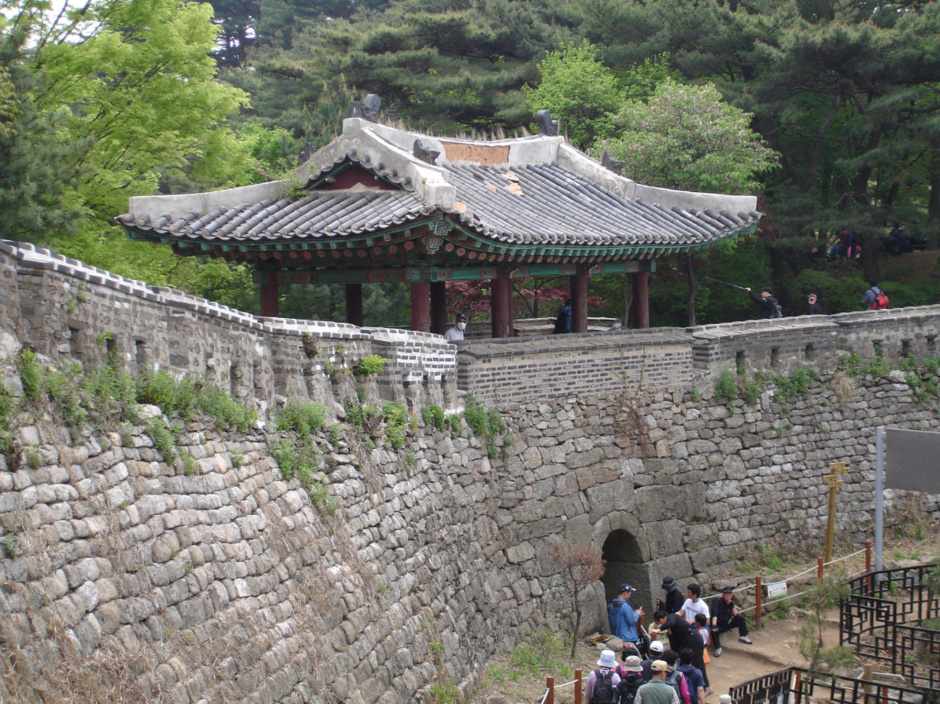

남한산성

제16대 인조

인조(仁祖, 1595년 음력 11월 17일 ~ 1649년 음력 5월 8일, 재위 기간: 1623년 ~ 1649년)는 조선의 제16대 임금이다. 휘는 종(倧), 자는 천윤(天胤), 화백(和伯), 호는 송창(松窓). 사후 시호는 인조헌문열무명숙순효대왕(仁祖憲文烈武明肅純孝大王) 이며 이후 존호를 더하여 정식 시호는 인조개천조운정기선덕헌문열무명숙순효대왕(仁祖開天肇運正紀宣德憲文烈武明肅純孝大王)이다. 1649년(효종 즉위년) 음력 5월 15일에 열조(烈祖)의 묘호를 받았으나, 8일 뒤 인조(仁祖)로 개정되었다.

선조의 서손이었으나 첫 손자로 할아버지 선조의 특별한 총애를 받았으며 왕궁에서 자랐다. 구성(具宬)의 문인이다. 신경희의 옥사로 동생 능창군이 사사당하고 아버지 정원군마저 홧병으로 세상을 떠나자 복수를 다짐, 반정에 참여하여 인조 반정을 일으키고 즉위한다. 이후 친명반청 정책을 추진하다가 정묘호란과 병자호란의 빌미를 제공하였다. 병자호란 이후 청나라에 볼모로 잡혀간 장남 소현세자가 베이징에 온 천주교선교사와 과학자들의 문물을 접하고 청나라에 호의적인 자세를 보이자, 귀국 후 소현세자를 독살로 처형하고 소현세자빈 강씨와 손자들 역시 사형에 처한다.

할아버지는 선조, 아버지는 추존왕 원종(정원대원군), 어머니는 구사맹의 딸인 인헌왕후(연주군부인)이다. 비는 영돈녕부사 증 영의정 한준겸의 딸인 인렬왕후이며, 계비는 영돈녕부사 조창원의 딸인 장렬왕후이다. 황해도 출신.

인조 이후로 명나라처럼 청나라에서도 장목왕(莊穆王)이라는 시호를 내렸으나 청나라와의 외교문서 이외에는 사용하지 않았다.

생애

인조 이종은 1595년 음력 11월 17일 임진왜란 중에 선조의 다섯째 아들인 정원군과 의정부좌찬성을 지낸 구사맹의 딸 군부인 구씨(인헌왕후) 사이에서 장남으로 조선 황해도 해주부(海州府) 관사에서 태어났다. 그가 해주에서 태어나게 된 이유는 당시는 임진왜란 난중으로 전란이 계속되어 왕자 제궁(王子諸宮)이 모두 해주에 머물러 있었기 때문이다.

인조실록 즉위일 기록에 의하면 그가 탄강할 때 붉은 광채가 빛나고 이상한 향내가 진동하였으며, 그 외모가 비범하고 오른쪽 넓적다리에 검은 점이 무수히 많았다고 한다. 할아버지 선조에게는 여러 아들들이 있었으나 그 중 정원군이 일찍 결혼하여 얻은 첫 손자였다.

선조는 그 자신이 서자인 탓에 첫 손자인 그가 서자였음에도 특별히 불러다 왕궁에서 기르며 총애하였다. 이름은 종(倧)이고 자는 천윤(天胤), 화백(和伯)이라 하였으며 호는 송창(松窓)이었다. 그의 자(字, 본이름 대신 부르던 이름) 중 천윤(天胤)이라는 자는, 이는 당시 국왕이었던 할아버지 선조가 종이라는 이름과 함께 지어준 것이다.

나중에 광해군이 이 말을 듣고, “어찌 이름지을 만한 뜻이 없어서 반드시 이것으로 이름지어야 하겠는가.”라고 하면서 언짢아했다. 능양군은 태어나면서 모습이 범상하지 않고 오른쪽 넓적다리에 사마귀가 많이 있었는데, 이듬해 봄에 할아버지 선조가 이를 보고 기이하게 여기며, '이것은 한 고조(漢高祖)와 같은 상(相)이니 누설하지 말라.'고 했다 한다. 그러나 선조의 이와 같은 말은 곧 누설되었고, 정원군의 집에 왕기가 성하다, 인빈의 묘자리가 좋다는 등의 소문과 함께 퍼지면서 동생 능창군이 사형당하는 빌미를 제공한다.

유년기

2, 3세가 지나서는 사저에서 자라지 않고 할아버지 선조의 배려로 곧 궁중에서 자랐는데, 의인왕후는 그를 특별히 귀여워하였다. 그는 장난을 좋아하지 않고 우스갯말이 적어 이 때문에 사랑이 날로 융성해져 다른 왕자들이 비교되 지 못하였고, 특히 할머니뻘인 의인왕후는 더욱 사랑하고 귀중히 여겼다고 한다.

5, 6세가 되어서는 선조가 직접 그를 품안에 두고 가르치며 번거롭게 여기지 않았는데, 일찍부터 글짜를 해독하고 말귀를 알아듣자 선조가 더욱 기특하게 여겼다. 선조는 능해군 구성을 왕손사부로 삼아 어린 능양군의 교육을 담당하게 하였다. 어느정도 자란 뒤에도 그는 스스로 글읽기를 힘쓰고, 왕손이라는 지위를 내세우지 않았으며 내외척 사이에서 귀한 체한 적이 없었다.

1607년(선조 40년) 능양 도정(綾陽都正)에 봉해졌다가 이어 능양군으로 봉해졌다. 할아버지 선조가 별세하면서 정원군일가는 경희궁으로 나와 살았고, 부모를 따라 경희궁으로 갔다.

청년기

1610년(광해군 2)에 영돈녕부사 서평부원군으로 사후 의정부영의정에 추증된 청주 한씨 한준겸의 딸과 가례를 올렸다. 1년 연상인 한씨(인열왕후는 1594년(선조 27) 7월 1일 원주 읍내 사제에서 태어났다. 인조보다 한 살 위인 한씨는 가례를 행하고 청성현부인(淸城縣夫人)에 봉하여졌는데, 선조가 일찍이 왕자 부인으로 뽑았다가 낙방하였으나 관상을 보고 귀하게 될 것을 안 선조가 그대로 다시 능양군을 위하여 배필로 간택하였다고 한다. 한씨와 가례를 올린 뒤 경행방 향교동 사저로 분가하고 1612년(광해군 4) 18세 때 장자인 소현세자를 낳았다.

1615년(광해군 7) '신경희의 옥사'가 일어나자 둘째 아우인 능창군이 죽임을 당하였다. 능창군은 일찍이 인빈 김씨 소생 왕자들 중 선조의 총애를 받아 세자 물망에 올랐던 신성군이 일찍 죽자 정원군에 의해 그의 양자로 들어갔었는데, 당시 17살이던 능창군은 수안군수 신경희 등이 획책하는 모반에 추대되었다 하여 유배되었다가 사사되었다. 이 무렵 정원군의 집에 왕기가 성하다, 인빈의 묘자리가 좋다, 정원군의 집터가 좋다 등의 소문이 돌았고, 광해군은 이를 신경희의 옥사 직후 능창군이 사전에 왕위에 뜻을 두었다는 것으로 해석되었다.

반정 직전

능창군이 사사되자 아버지 정원군은 홧병을 얻어 몸져누웠고, 1619년(광해군 11) 결국 세상을 떠났다. 이때 능양군은 빈소에서 곡을 하며 복수를 다짐했다고 한다. 집안의 풍비박산을 초래한 이 사건은 인조반정의 원인이 되었을 것이다.

1620년(광해군 12) 무인 이서, 신경진, 김류와 그의 외척인 구굉, 구인후 등이 반정을 모의하고 능양군을 추대할 계책을 결정하였다. 능양군은 이들과 비밀리에 만나며 정변을 모의하였고 서인과 남인계 인사들의 지지와 자문을 구하였다. 반정을 감행하기까지에는 우여곡절이 있었다. 1622년 가을 정변 계획이 누설되어, 평산부사 이귀·신경진 등이 거사를 계획한다 하여 대간이 이귀를 잡아다 문초할 것을 청하였다. 동년 겨울에는 이귀·김자점 등이 유폐된 서궁(西宮, 인목왕후를 일컬음)을 비호한다는 소문이 떠돌기도 했다.

반정과 즉위

1623년(광해군 15년) 3월 서인의 김류·이귀·이괄·최명길 등이 일으킨 정변을 준비하고 그해 3월 13일 새벽 군사를 이끌고 궁궐에 진입, 반정군에 힙입어 왕위에 올랐다. 즉위 직후 반정의 명분을 확립하여 정통성을 다지는 동시에 서인계를 중심으로 정부를 재구성하고 왕권을 안정시키는 작업을 폈다. 반정의 명분은 광해군 정권의 부도덕성과 실정에서 구했다.

하지만 반정의 명분인 광해군의 부도덕성과 실정의 근거자료가 인조시대때 작성된 광해군 실록과 인조의 둘째 아들인 효종시대에 작성한 인조실록이 그 근거이므로 인조가 자신의 역모를 정당화 하기 위해 있지도 않은 광해군의 부도덕성과 실정을 만들어냈을 가능성이 농후하므로 광해군의 부도덕성과 실정에 관한 내용을 전부 믿어서는 안된다. 또한 광해군일기 작성의 근거자료로 사용된 사관들의 기록은 현재 존재하지 않는다. 한편 인조 반정의 주요 명분중의 하나는 광해군의 인목왕후 폐모론이었다. 반정 후 형식적으로 인목왕후를 복귀시킨 뒤 그녀의 교서를 받아 즉위하는 형식을 취하였으나 즉위 이후 그녀에 대한 예우는 소홀하였다.

재위기간 중

즉위 직후 광해군이 인목왕후를 유폐하고, 영창대군, 임해군 을 죽인 것과 후금과 우호적인 관계를 맺은 일을 문제삼아 반정을 합리화시켰다. 또한 광해군을 폐위시켜 강화도로 유배보내고, 광해군대의 정국을 주도했던 대북파의 이이첨·정인홍 등 수십 명을 처형했다. 조선시대 고관대작들을 수십 명을 처형 한 기록은 연산군때의 사화등에서도 존재하지 않으며 조선시대의 왕이 즉위 직후에 수십명의 고관대작들을 처형 한 기록은 인조가 유일하다. 조선시대에 왕은 집권하면 널리 덕을 베풀어야 한다고 하여 사형수도 사형을 면제해 주었으며 대부분의 죄수들을 사면하고 풀어주었다. 그러할진대 즉위 직후에 조선시대 고관대작들을 수십명을 처형하고 처형당한 고관대작들의 일족들을 멸문 당하게 한 행위는 조선시대를 통틀어 연산군은 발끝에도 못따라갈 수준인 것이다. 이러한 광포한 성격은 뒤에 가족까지 살해했다는 혐의를 사게 된다.

반면 반정에 공을 세운 33명은 3등급으로 나누어 정사공신(靖社功臣)에 봉하고 관직을 내렸다. 이와 함께 광해군대의 정치를 비판, 자진해서 물러났거나 대북계로부터 축출당했던 서인·남인의 사림들을 중앙 정계로 불러들였다. 서인계의 정엽·오윤겸·이정구·김상헌 등과 남인계의 이원익·정경세·이수광 등이 그들이었다.

북인 숙청과 이괄의 난

즉위 초기인 1623년 7월 기자헌·유몽인 등 북인계 인사들을 역모로 몰아 숙청, 하옥하였으며, 동년 10월에는 흥안군 을 왕으로 추대하고자 하는 황현·이유림 등의 역모가 있었다. 특히 1624년에는 반정공신이던 이괄이 반란을 일으켜 공주까지 피난할 정도의 위기에 처하기도 했다. 이괄은 반정에 대한 논공행상에서 도감대장 이수일이 내응의 공이 있다 하여 공조판서로 중용된 데 비해, 자신은 2등으로 평가받고 도원수 장만 휘하의 부원수 겸 평안병사로 임명된 것에 불만을 품고 반란을 일으킨 것이다.

1624년 이괄의 난 이후 피난가던 인조는 전영의정 기자헌, 유몽인 등 옥에 갇힌 북인계 인사 40명을 전격 처형했다.

인조는 이러한 반왕권 움직임을 효과적으로 제어함으로써 비정통적인 방법에 의해 승계한 왕위를 유지할 수 있었다. 그러나 강력한 왕권을 세워 신료를 장악하거나 독자적으로 정국을 운영하는 데는 많은 한계가 있었다. 특히 서인세력은 반정 이후 정국을 주도하고, 남인의 정계 진출을 견제하여 인조의 왕권행사를 제약했다.

인조 반정 공신 세력이 정국을 장악하면서 공신 세력의 과도한 세력강화에 위협을 느낀 그는 공신세력을 견제하기 위하여 신독재 김집과 송준길, 송시열로 대표되는 산림 세력을 중용한다.

서인 세력 견제

인조 반정에 공을 세운 서인 세력은 수시로 자신들이 공을 세워서 인조가 즉위할수 있었음을 공석과 사석을 가리지 않고 발언하였다. 서인 공신 세력의 이같은 행위에 분노하면서도 힘을 쓸수 없었던 그는 김집, 송준길, 송시열 등의 산림 학자들과 김육 등 비공신 계열 서인 세력을 기용하여 서인 공신 세력들을 견제하기 시작한다. 또한 반정 초기 왕족 출신 남인계 정승인 이원익을 영의정으로 기용한 것을 비롯, 남인 계열의 정치참여를 확대시켜 이들을 통해 서인 공신 세력을 견제한다.

서인들은 이괄의 난이 진압되면서부터 계속하여 율곡 이이와 우계 성혼을 성균관 문묘에 종사할 것을 건의한다. 남인계 성균관유생들은 이이가 입산하여 불교승려가 되었다는 것과 성혼은 임진왜란 당시 선조의 가마를 보고도 호종하지 않았다며 비난하는 소를 올렸고, 서인의 이념이 국시가 되는 것을 못마땅히 여긴 인조는 이이와 성혼의 의혹들을 언급하며 문묘배향을 거절하였다. 이후 병자호란과 정묘호란으로 이이와 성혼의 문묘 종사 여론은 일시적으로 중단된다.

정원군 추숭 여론

인조가 즉위하면서 아버지 정원군은 대원군으로 추존하여 정원대원군이 되었다. 그러나 인조는 생부 정원군을 왕으로 추존하려 하였고, 정치적 기반이 부족한 인조반정의 반정공신들 또한 선조-정원군-인조로 이어지는 가계도를 구성하여 자연스러운 계승 순서와 인조의 정통성 강화를 꾀하였다.

그러나 서인계 성리학 예학자인 김장생, 김집과 송시열과 남인계 허목 등은 인조가 선조의 후사를 계승하였으므로, 선조를 아버지라 하고 정원군은 황숙부나 황백부로 불러야 된다고 고집하였다. 인조는 반정 공신인 이귀, 이정구 등을 중심으로 정원군의 추존 작업을 추진하였고, 중론을 듣는 것처럼 여론을 각색한 후 정원군을 왕으로 추존하여 원종이라 하였다.

그러나 성리학자들의 반발은 계속되어 정원군의 추존에 반대하여 김장생, 김집 등은 사퇴, 낙향하였고, 허목은 이를 비판하다가 불이익을 받고 관직 임용이 금지당하기도 했다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 686 : 조선의 역사 228 (제16대 인조실록 3) (0) | 2012.08.23 |

|---|---|

| 한국의 역사 685 : 조선의 역사 227 (제16대 인조실록 2) (0) | 2012.08.22 |

| 한국의 역사 683 : 조선의 역사 225 (광해군일기 11) (0) | 2012.08.20 |

| 우면산의 여름 17 ; 뭉치면 짧은 애국, 헤어지면 긴 분열 (0) | 2012.08.19 |

| 한국의 역사 682 : 조선의 역사 224 (광해군일기 10) (0) | 2012.08.19 |