향기마을

한국의 역사 686 : 조선의 역사 228 (제16대 인조실록 3) 본문

한국의 역사 686 : 조선의 역사 228 (제16대 인조실록 3)

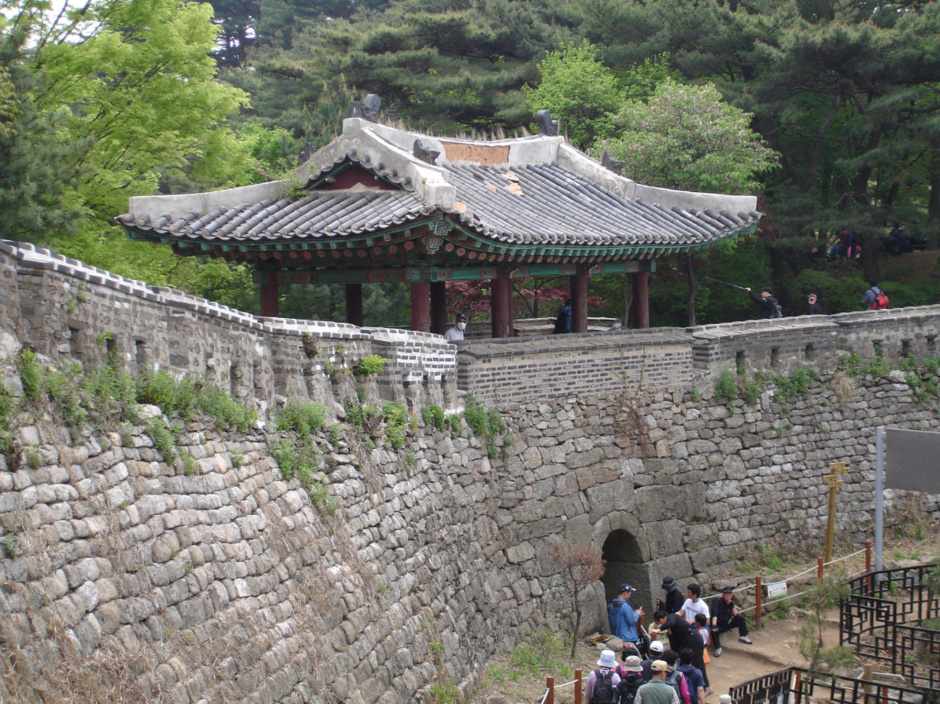

남한산성

제16대 인조실록(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

1. 무력 정변으로 광해군을 폐출시킨 능양군

선조의 선위 교지를 받지 못하고 인목대비의 언문 교지로 가까스로 왕위에 오른 광해군은 등극하자 마자 곧 자신의 불안정한 입지를 강화하기 위해 일련의 왕권 강화책을 실시하게 된다.

이 과정에서 임해군을 비롯한 영창대군, 능창군 등 왕위를 위협하는 인물들과 그들을 떠받치고 있던 소북파와 서인, 남인 세력을 차례로 제거하기 시작하였다. 급기야 1618년 인목대비마저 존칭을 폐하고 서궁에 유폐시키자 그동안 광해군에게 불만을 품고 있던 세력들이 역모를 모의하기 시작하였고 이러한 사건들을 명분으로 무력 정변을 일으켜 광해군을 폐위시키게 된다. 이것이 1623년 3월 12일 밤에 일어난 '인조반정'이다.

인조반정을 주도하였던 인물은 능양군이었다. 능양군은 배다른 조카이자 1615년 '신경희의 옥사'가 일어났을 때 왕으로 추대되었다는 죄목으로 유배되어 죽은 능창군의 친형이다. 여기서 그가 반정을 도모하게 된 직접적인 원인이 광해군에 의한 능창군의 죽음이라는 것을 알 수 있다. 그러나 그 보다도 더 본질적인 원인은 광해군과 인빈 김씨의 관계에서 찿아보아야 할 것이다.

선조는 인빈 김씨와 그녀의 소생들을 총애했다. 그래서 한때 정철이 건저 문제를 제기했을 때 선조는 광해군을 반대하고 인빈 김씨 소생인 신성군을 지목했다. 하지만 선조의 바람은 대신들의 반대로 무산되었다. 대신들은 신성군이 아직 어려서 국사를 논할 입장이 못 된다면서 인품과 학식이 뛰어난 광해군이 적임자라고 주장했다. 선조와 대신들은 이 같은 견해 차이로 한동안 세자 책봉이 미루어지다가 임진왜란을 당하자 피란가던 중 평양에서 선조는 할 수 없이 대신들의 주장에 따라 광해군을 세자로 책봉하고 분조의 임무를 맡기게 된다.

그래서 인빈 김씨와 그녀의 소생을 비롯하여 그녀를 따르는 무리들은 이것이 불만이었다. 때문에 광해군이 등극한 이후에도 호시탐탐 왕위를 노리게 되었는데, 광해군으로사는 당연히 이들이 부담스러울 수밖에 없었다. 더구나 인빈 김씨 소생의 신성군이 전란 중에 죽고 없었지만 그 외에도 인빈 소생의 아들이 셋이나 더 있었다. 특히 신성군의 동복아우인 정원군의 아들 능창군은 그들 중에서도 가장 위협적인 존재였다. 왜냐하면 능창군은 신성군의 양자로 입적된 상태인 데다가 사람들로부터 군왕의 자질을 갖추고 태어난 인물이라는 소리를 듣고 있었기 때문이었다.

이같은 세인들의 평은 임해군과 영창대군을 제거해 왕권 안정을 도모했던 광해군과 대북파의 신경을 곤두서게 했고, '신경희의 옥사가' 일어나자 능창군을 그들과 연루시켜 유배시키고 끝내는 죽여버린다. 이때부터 능창군의 맏형 능양군은 광해군과 대북 세력으로부터 피해를 입은 인물들과 접촉하면서 무력 정변을 추진하기에 이른다. 그러다가 1618년 인목대비 유폐사건이 일어나자 이를 명분으로 역모에 대한 구체적인 작업에 착수했다. 광해군과 대북파가 능창군을 죽이면서 능양군을 왜 살려 둔 것일까? 분명한 사실은 알 수 없으나 추측컨데, 그것은 아마도 능양군이 능창군에 비해 무능하여 군왕의 자질이 없다고 판단하고 감시를 소홀히 한 것이 아닐까 생각된다. 어쩌면 이것이 광해군과 대북파의 가장 큰 실수였다고 판단된다. 그러나 신성군을 비록 잃었지만 자식을 여럿 가진 인빈 김씨의 왕위에 대한 욕심은 끝이 없었고 또한 무능한 능양군이지만 혈족에 대한 복수심은 누구보다고 강하였던 모양이다. 이러한 것은 모두 선조의 이불밑 송사로 자식을 편애함으로써 비롯되었고 그것을 빌미로 인빈은 왕위에 욕심을 내게 되었고 광해군을 미워하게 되었으며 파란을 일으키는 결과를 초래하게 되었다.

능양군과 함께 무력 정변을 도모한 인물들은 대개 서인 세력이었다. 사인은 정치, 외교적 차원에서 철저하게 대북파에 대치했다. 그들은 특히 외교론에서 극단적인 견해 차이를 드러냈는데, 대북파가 명과 후금 사이에서 중립 외교노선을 걷고 있던 것에 비해 서인들은 철저한 대명 사대부의 노선을 고수하고 있었다. 또 서인 세력은 정치적으로 선조의 유명을 받들어 영창대군을 지지하고 인목대비를 따르고 있었다. 이는 영창대군을 죽이고 인목대비를 유폐시킨 대북파와는 완전히 상반된 것이었다. 결국 대북파와 서인의 대결은 불가피한 것이었고, 광해군 역시 서인의 척결 없이는 자신의 입지를 확신할 수 없었다.

그래서 대북파는 영창대군을 폐출했던 계축옥사 때 서인의 중심 인물들을 정계에서 내몰았고, 이후 인목대비 유폐사건 때에 그나마 남아 있던 대부분의 서인 세력도 사형당하거나 유배되었다.

사태가 여기에 이르자 정계에서 밀려난 서인 세력은 역모를 계획하게 되는데, 이미 능창군의 죽음으로 역모를 꿈꾸고 있던 동생 능양군을 왕으로 추대하기로 결정했다. 능양군과 함께 역모를 도모한 대표적인 인물은 이귀, 김자점, 김류, 최명길, 이괄 등이었다. 이들 모두는 이이, 성혼의 문하였다.

이처럼 성리학을 배운 조선의 선비들이 자신들의 이기심과 복수심에 불타 권력에 대한 찬탈을 도모한 것은 그들이 군자의 당이 아닌 소인들의 당이었고 성리학에서 주장하는 것은 이상적인 사상일뿐 실제는 파당을 이루어 자신들의 부귀영화를 누리겠다는 탐욕으로 가득찬 무리들에 불과하였다는 점이다.

이 역모에 군사를 동원하기로 한 사람른 이귀와 김류, 이괄 세 사람이었다. 이귀는 당시 평산부사로 재직 중이었고, 이괄은 함경도병마사에 재수되어 임지로 떠나야 할 입장이었다. 그리고 김류는 강계부사를 역임한 바 있으나 대간의 탄핵을 받아 정계에서 쫓겨난 상태였다. 이들 세 사람 중 이귀와 김류는 오래 전부터 역모를 함께 도모해오던 인물이었고, 이괄은 김류와 교분이 깊던 효성령별장 신경진에 의해 거사에 합류하기로 한 상태였다.

반정을 일으키기 1년 전인 1622년 이귀는 평산부사로 재직 중 평산에는 호랑이가 자주 출몰하여 백성들이 두려움에 떨어야 했다. 이 말을 들은 이귀는 범 사냥을 하는 군사들이 도 경계를 구애받지 않고 무장한 채로 활동할 수 있도록 해달라는 상소를 하여 그것이 허락된 상태였다. 그래서 그의 군사들은 무장한 채로 한양으로 올라와서 도성으로 바로 진입이 가능하다는 계산을 하였던 것이다.

하지만 이 같은 모의는 사전에 누설되어 연기되었다. 그러나 이 때분에 정변을 일으키려 한다는 소문이 파다하게 퍼져버렸다. 그러나 사방에 역모에 대한 감시를 게을리 하지 않았던 광해군과 대북파는 이렇게 파다하게 퍼진 소문을 듣고도 바로 역모 주동자들을 검거하지 못한 채 시간을 지체하며 허비한 것과 궁궐의 주요 수문장을 포함한 내직 관리들이 이미 반정군에게 포섭된 상태로 인해 반정군이 손쉽게 궁궐내로 진입이 가능하게 됨으로써 반정이 성공하게 되는 결과를 초래하고 말았다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 688 : 조선의 역사 230 (제16대 인조실록 5) (0) | 2012.08.25 |

|---|---|

| 한국의 역사 687 : 조선의 역사 229 (제16대 인조실록 4) (0) | 2012.08.24 |

| 한국의 역사 685 : 조선의 역사 227 (제16대 인조실록 2) (0) | 2012.08.22 |

| 한국의 역사 684 : 조선의 역사 226 (인조실록 1) (0) | 2012.08.21 |

| 한국의 역사 683 : 조선의 역사 225 (광해군일기 11) (0) | 2012.08.20 |