향기마을

한국의 역사 393 : 고려의 역사 161 (제23대 고종실록 6) 본문

한국의 역사 393 : 고려의 역사 161 (제23대 고종실록 6)

제23대 고종실록

(1192~1259년, 재위 1213년 8월~1259년 6월, 45년 10개월)

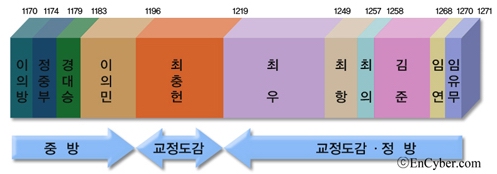

2. 최씨 무신정권의 전개와 몰락(계속)

최이에게는 적자가 없고 기생 출신 첩 서련에게서 얻은 만종과 만전이라는 두 아들이 있었다. 최이는 애초 김약전에게 병권을 이양할 생각이었기 때문에 두 아들을 삭발케 하여 송광사로 출가시켰다. 그런데 출가한 만전과 만종은 무뢰배들을 모아 폭행을 일삼고 백성들의 곡식과 금전을 빼앗아 재산을 축적하였다.

이에 형부상서 박휜이 최이에게 두 아들을 개경으로 소환할 것을 진정한다. 그러나 최이는 어떻게 해야 할지 결정하지 못하고 머뭇거리고 있잇었다. 그때 경상도 순문사 송국첨도 두 아들을 소환하고 안찰사에게 명령하여 그 잔당들을 모두 가두어 민심을 안정시키라고 충고한다. 그때서야 최이는 두 아들을 소환하고 무뢰배들을 모두 잡아 가두었다.

하지만 만전과 만종은 최이에게 박휜이 부자 간을 이간질시키기 위해 거짓말 한 것이라고 말하자 최이는 박휜을 유배시키고 송국첨도 강직시켜버린다. 그리고 만전을 환속시켜 항이라고 하였다.

그 후 최항은 호부상서 등의 벼슬을 지내며 힘을 형성하였고, 최이가 죽자 권력을 세습하였다.

최이가 죽었을 때 상장군 주숙은 야별초와 내외도방을 인솔하고 정권을 고종에게 넘겨줄 것을 생각하고 있었다. 그 때문에 최항에게 권력을 이양하는 일을 미루고 있었는데, 이 무렵 이공주, 최양백, 김인준 등 70여 명의 장수가 최항에게 붙는 바람에 주숙도 하는 수 없이 최항에게 병권을 넘겨주었다.

최항은 아버지가 죽은 후에 이틀 동안만 상복을 입고 있었고, 삼일째 되는 날 상복을 벗고 최이의 첩들을 간음하기 시작하였다. 그리고 고종으로부터 은천광록대부 추밀원부사 이부상서 어사대부 태자빈객이라는 복합적인 관직을 제수받고, 동북면 병마사와 교정별감을 겸직하며 권력을 휘둘러대기 시작했다.

권력을 잡은 그는 우선 민회, 김경손 등이 민심을 얻고 있는 것을 두려워하여 그들을 유배시키고 좌승선 최환, 장군 김안, 지유 정홍유 등과 최이의 첩 30여 명도 함께 귀양보냈다.

그 며칠 뒤에 고종은 다시 그에게 재상직을 제수하였으며, 태조의 화상을 옮기는 선례에 따라 최충헌과 최이 화상을 선원사로 옮겼다.

최항은 최이와 마찬가지로 몽고에 대해 강경한 태도를 보였다. 하지만 몽고 병력이 워낙 강했기 때문에 고려 조정은 그들의 요구대로 출륙환도를 약조했는데, 최항은 끝까지 이를 인정하지 않고 핑계를 대며 강화도에 머물러 있었다.

이러는 사이 몽고군의 5,6차 침입이 이어졌다. 하지만 최항은 고종에게 함부로 육지로 나가서는 안된다고 하면서 1257년에 죽는 날까지 출륙환도의 약조를 인정하지 않았다.

최항은 본처에게서는 자식을 얻지 못했는데, 승려로 있을 때 송서의 여종과 간통하여 아들을 하나 얻었는데 그가 최의다.

최항은 최의를 후계자로 키우기 위해 경림사와 예기를 시켜 시와 글씨를 가르치고, 권위와 임익을 시켜 정사를 가르치도록 하였으며, 정세진을 시켜 예법을 익히도록 하였다. 그리고 죽음이 임박하자 선인열과 유능에게 최의를 부탁하면서 눈을 감았다.

최항이 죽자 최양백은 최항의 죽음을 비밀에 부치고 선인열과 상의한 후 최항의 유언을 측근들에게 공포하였다. 그 후 그들은 최의를 교정별감에 앉혔고, 고종은 최의에게 차장군 벼슬을 내렸다.

최의는 외가가 기생 집안이었기 때문에 누구라도 자신의 외가가 천하다고 말했다고 하면 가차없이 죽이곤 하였다. 그 때문에 문서나 책 속에서 '천비, 창기'같은 단어가 나오면 사람들은 그 구절을 읽지 않거나 지워버리기까지 했다고 한다.

최의는 나름대로 인심을 얻기 위해 창고의 곡식을 내어 기아에 빠진 백성들을 구제해주고 각 부와 영의 군사들에게 군량미를 보내주기도 하였다.

하지만 그는 나이가 젊고 세상 물정에 어두웠다. 그래서 선비를 대접하지 않았고 측근들을 위로할 줄 몰랐다. 그 바람에 무신들 내부에서 권력 찬탈을 노리는 무리가 생겨났고, 급기야 1258년 4월에 유경, 김인준(후에 준으로 개명), 임연 등이 삼별초의 힘을 빌려 최의를 살해하였다.

유경 등은 원래 4월 초파일을 거사일로 잡았는데, 중량장 이주에게 모의가 탄로나는 바람에 그 며칠 전에 미리 거사를 단행하여 최의를 살해하였던 것이다.

이로써 60년간 지속되던 최씨 무신정권은 종말을 고했으며, 형식적으로는 정권이 왕에게 이양되었다. 하지만 그 후에도 실질적인 힘은 최씨 정권을 몰락시킨 유경, 임연, 김준 등이 행사하였기 때문에 무신정권은 원종 대에도 십수 년간 이어진다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 395 : 고려의 역사 163 (제23대 고종실록 8) (0) | 2011.10.20 |

|---|---|

| 한국의 역사 394 : 고려의 역사 162 (제23대 고종실록 7) (0) | 2011.10.19 |

| 한국의 역사 392 : 고려의 역사 160 (제23대 고종실록 5) (0) | 2011.10.17 |

| 한국의 역사 391 : 고려의 역사 159 (제23대 고종실록 4) (0) | 2011.10.16 |

| 한국의 역사 390 : 고려의 역사 158 (제23대 고종실록 3) (0) | 2011.10.15 |