향기마을

한국의 역사 390 : 고려의 역사 158 (제23대 고종실록 3) 본문

한국의 역사 390 : 고려의 역사 158 (제23대 고종실록 3)

제23대 고종실록

(1192~1259년, 재위 1213년 8월~1259년 6월, 45년 10개월)

1. 계속되는 변란과 대몽항쟁(계속)

하지만 최의는 나이가 어린 데다가 판단력도 좋지 않은 인물이었다. 그 바람에 최항의 심복인 최양백, 선인렬 등이 권력의 핵심으로 떠올랐고, 한편에선 그들을 시기하는 무리가 생겨 정권 전복을 꿈꾸게 되었다. 그런 와중에 다시금 1257년에 몽고군이 제7차 침입을 감행해왔다.

그동안 국왕의 친조를 요구하던 몽고는 수위를 낮춰 태자의 입조로 대신할 것을 제의했고, 이에 따라 양국 간의 강화가 성립되는 듯하였다. 하지만 고려에서 태자가 병이 났다는 핑계를 대며 안경공 창을 대신 보내자 몽고의 공격이 다시 시작되었다.

1258년 4월 유경, 김인준 등에 의해 최의가 피살됨으로써 그동안 몽고에 대해 강경자세를 취하던 최씨 무신정권이 무너졌다. 이에 따라 최자, 김보정 등에 의해 대몽강화론이 강력하게 대두되었고, 그해 12월에 고려 조정은 박희실과 조문주를 몽고에 보내 최의의 죽음을 알리고 출륙환도와 태자의 입조를 약속하였다. 그리고 이듬해 왕태자가 40여 명의 대신들과 함께 몽고에 입조함으로써 두 나라 사이에 화의가 성립되어 28년 동안 지속되던 여몽전쟁은 완전히 종식되었다.

고종은 이처럼 재위기간 내내 숱한 전쟁을 겪다가 몽고와 화의조약을 맺은 1259년 6월 강화도에서 68세를 일기로 생을 마감하였다. 이 때가 재위 45년 10개월째로 그는 고려의 모든 왕 중에서 가장 오래 왕위에 있었다.

고종 사망 후 대장군 김인준 등이 안경공을 추대하여 왕으로 세우고자 하였으나 조신들의 반대에 부딪혔다. 이에 따라 김인준은 고종의 유언에 따라 몽고에 간 태자 대신 태손 심으로 하여금 왕위를 있도록 하였다.

고종의 능은 흥릉이며, 그 위치에 대해서는 정확한 기록이 없다.

고종은 안혜왕후 유씨에게서 제24대 왕 원종과 안경공 창, 수흥궁주 등 2남 1녀를 얻었다.

안혜왕후 유씨는 희종의 딸이며, 희종 7년에 승복궁주에 봉해졌다가 고종에게 출가하여 1281년에 왕비에 책봉되었다. 1232년 6월 1일에 사망하여 장례를 치렀으며, 능에 대한 기록은 남아 있지 않다.

안경공 창은 고종의 둘째 아들로 처음 이름은 간이며, 안경후로 책봉되었다가 1253년 공으로 승진하였다.

몽고 침입 때 태자를 대신하여 사신으로 몽고를 방문하여 그들의 병력을 철회할 것을 요구하였다. 그리고 1259년 고종이 죽자 너무 슬퍼한 나머지 몸이 약해져 지팡이를 짚고 걸어다니는 지경이 되었다.

1269년 무신정권 임연이 왕을 폐위시키고 그를 왕으로 세웠으나 몽고에서 사신을 보내 원종 폐위에 대해 문책하자 임연은 다시 원종을 복위시킨다.

죽은 후에 영종이라는 시호가 추증되었다.

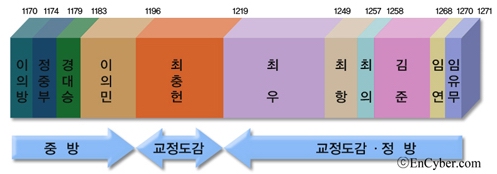

무신정권 최충헌의 후예들

최우

최우(崔瑀, ? ~ 1249년)는 고려 중기의 권신이다. 본관은 우봉이며, 후에 이(怡)로 개명하였다. 최충헌(崔忠獻)의 아들이다. 원종의 국구 김약선은 그의 맏사위이며, 충렬왕에게는 외외증조부가 된다. 정순왕후의 외할아버지이다.

1225년(고종 12) 정방(政房)을 부활시켜 관료의 인사권을 탈취한다

글과 서예에 능하였으며, 몽골의 침략의 조짐이 보이자 항몽 전쟁을 선언하였다. 팔만대장경의 간행에도 기여하였다. 나중에 이름을 이(怡)로 개명하였으나, 고려사 반역 열전에 최우 라고 기록한 이후, 집권때까지의 본명인 최우 로 통용된다.

생애

처음 이름은 우 였으나, 집권 이후에 이(怡)로 개명한다. 1219년(고종 6) 아버지가 죽자, 추밀원부사(樞密院副使)로 뒤를 이어 집권하였다. 처음에는 인심을 얻기에 힘써 아버지 최충헌이 저축한 재산을 왕에게 바치고, 일찍이 아버지가 탈취한 공사(公私)의 전민(田民)과 재산들을 모두 각각 원래의 주인에게 되돌려주어 민심을 얻었다. 이어 한사(寒士)를 등용했으며, 동생 최향(崔珦) 및 아버지에게 아부하여 백성을 괴롭히던 관리를 유배 혹은 파면하였다.

1222년(고종 9) 참지정사 이병부 상서 판어사대사가 되었으며 무신정권의 전복을 꾀하려는 시도를 발각, 모두 제거, 숙청하면서 명실공히 집정자(執政者)의 위치를 확고히 했다.

이 무렵 몽골의 사신이 자주 와서 많은 금품을 요구하자 이를 냉정히 대접하고는 항몽을 선언하고 북변의 여러 성과 개경(開京)의 황라성(隍羅城)을 수축하여 몽골의 침입에 대비했다.

그러나 아버지 최충헌 사후 문신들과 왕실이 인사권을 장악해 나가자 1225년(고종 12) 정방(政房)을 자택에 설치하여 문신과 왕실로부터 관료의 인사권을 탈취하여 장악했고, 1227년 자택에 서방(書房)을 두어 문객 중의 이름난 선비를 포섭하여 정치에 이용하는 한편 삼번제(三番制)로 도방과 함께 숙위를 담당케 하고, 아버지 때의 도방을 외(外)도방, 자기의 가병(家兵)을 내(內)도방으로 하여 저택 내외의 경비를 담당하게 했다.

이어 도방(都房)의 병력을 확장, 증원하여 사병(私兵)을 증강했다. 1228년 오대진국공신(鼇戴鎭國功臣)의 호를 받고, 29년 격구장(擊毬場)을 만들어 격구를 장려하였다. 그러나 이웃집 수백 호를 강제로 철거하여 격구장(擊毬場)을 만들어서 원성을 샀으나 왕실은 그를 처벌하지 못했다. 1231년 그의 처가 죽자 왕은 온갖 비단 70필을 하사하여 왕후의 예로 장사케 했다.

북변에 침범했던 몽골의 대군이 곧 침범하리라는 소식이 전해지자 1232년 왕에게 강화 천도를 청하고 녹전차(祿轉車) 1백여 대로써 자기 재산을 강화에 옮긴 뒤 드디어 왕으로 하여금 천도를 단행케 했다.(강화도 천도) 이듬해 필현보(畢賢甫)·홍복원(洪福源)이 서경에서 반란을 일으키자 가병을 이끌고 이를 토벌하고, 1234년(고종 21) 강화 천도의 공으로 진양후(晋陽候)에 봉해지고, 강화 연변에 성을 쌓아 몽골군의 침입에 대비했다.

1243년(고종 30) 문인들의 건의를 받아들여 무신전란을 겪는 가운데 파괴된 국자감(國子監)을 수축하고 양현고에 쌀 3백 곡(斛)을 양현고(養賢庫)에 내놓는 등 장학(獎學)에 힘쓰는 한편, 강화에서의 대장경판을 만드는 데 개인의 재산을 희사하여 대장경판(大藏經版) 재조(再雕)를 완성하게 하였다. 이후에 차츰 전횡을 자행, 횡포가 심해져서 백성의 원망을 샀다.

1249년초 최우는 몽골과의 전쟁을 준비하였으나 그해에 갑자기 사망했다.

1262년 천도공신(遷都功臣)에 추증되었고, 공신으로서 1262년 그해에 공신당(功臣堂)의 벽상(壁上)에 도형(圖形)되고, 벽에 이름이 새겨졌다. 신품사현의 한 명으로 글씨에도 능하여 해서·행서·초서 등을 잘 썼다.

가족 관계

고려 원종의 비 경순왕후의 외할아버지로, 전주김씨 김약선(金若先)이 그의 맏사위였다. 충렬왕은 그의 외외증손이었다.

- 할아버지 : 최원호(? - ?, 상장군 역임)

- 할머니 : 이름 미상

- 숙부 : 최충수(崔忠粹, ? ∼ 1197년)

- 고모 : 최씨

- 외사촌 : 박진재(朴晋材, ? ∼ 1207년)

- 어머니 : 송씨(宋氏 , 상장군과 지추밀원사를 지낸 송청의 딸)

- 친 동생 : 최향

- 누이 : 최씨(崔氏)

- 매부 : 임효명(任孝明, 임원준의 손자, 공예왕후의 종질)

- 계모 : 정화댁주(靜和宅主) 왕씨(王氏), 고려 강종의 딸, 고려 고종의 누이

- 이복 동생 : 최구

- 서모 : 수성댁주(綏成宅主) 임씨(任氏, 손홍윤의 아내로 손홍윤을 죽이고 빼앗아온 여성이다.)

- 서제 : 최성

- 서모 : 자운선, 이의민의 아들 이지순의 첩으로, 이지순을 죽이고 빼앗아온 여성이다.

- 부인 : 하동정씨, 정숙첨(鄭叔瞻)의 딸

- 장녀 : 최씨

- 맏사위 : 김약선(金若先, 본관은 전주)

- 외손녀 : 정순왕후, 원종의 비, 충렬왕의 모후

- 외손녀사위 : 원종

- 외외증손 : 충렬왕

- 딸 : 이름 미상

- 첩 : 이름 미상

- 아들 : 만종, 승려

- 아들 : 최항

- 손자 : 최의

- 외할아버지 : 송청

- 장인 : 정숙첨(鄭叔瞻)

최항

최항(崔沆, ? ~ 1257년)은 고려시대 후기의 무신, 권신이다. 초명은 만전(萬全), 최우의 서자(庶子)이며 최충헌의 손자이다. 처음에 송광사의 중이 되었으나 1248년 아버지의 명으로 환속하여 상호군과 호부상서를 거쳐 추밀원지주사에 올랐다. 뒤에 중서령(中書令)에 이르렀으며 진평공(晋平公)에 추증되었다.

정순왕후의 외삼촌으로, 누이 최씨의 딸이 원종의 비 정순왕후에 간택되어 다시 왕실의 외척이 되었다. 그러나 그가 죽고 무신정권은 몰락하게 된다. 임익(任翊), 권위(權韙)의 문인.

생애

최우의 서자로 창기 서련방의 소생이다. 본관은 우봉(牛峯)이며, 처음 이름은 만전(萬全)이라고 불렀다.

처음 송광사에서 승려가 되어 쌍봉사 주지로 있다가 1248년 고종 35년에 아버지 최우가 병이들자 속세에 돌아와 항으로 개명하였다. 임익(任翊)에게 글을 배우고 권위(權韙)에게 예를 익혔으며, 음서로 관직에 올랐다.

아버지 생전에 좌우위상호군(左右衛上護軍) 호부상서(戶部尙書)를 지냈다. 추밀원 지주사(樞密院知奏使)가 되어 아버지 최우로부터 가병(家兵) 5백 명을 분양받았다.

1249년 최우가 죽은 뒤에 정권을 인수하여 은청광록대부(銀靑光祿大夫)로 승진 추밀원부사(樞密院副使)가 되었다가, 이병부상서(吏兵部尙書) 어사대부(御史大夫) 태자빈객(太子賓客)을 거쳐 병부상서가 되어 동북면병마사(東北面兵馬使)를 겸하였다. 이어 동서북면을 총괄하는 교정별감(敎定別監)에 취임한다.

시기심이 많아 50년 전추밀원부사(前樞密院副使) 주숙(周肅) 등을 죽였으며, 무고(誣告)를 듣고도 사람을 시켜 조사하지 않고 이를 맹신하였다. 이어서 민희, 김경손, 김안 등을 해도에 귀양 보냈으며, 각 주현의 세금을 감하는 한편 여러 도(道)의 구실아치(아전)를 감원하여 인건비를 절약하여 인망을 얻었다. 아버지의 식읍, 진양후(晋陽候)의 봉작, 대장경의 판각과 강도(江都)의 축성과 대묘(大廟) 창건 등의 공을 표창하는 모든 것을 다 사양하고 받지 않았다.

처음 아내 최온(崔瑥)의 딸을 버리고 조계전(趙季甸)의 딸을 취하였으며, 조부 최충헌의 초상화를 창복사(昌福寺)에, 아버지 최우의 초상화를 선원사(禪源寺)에 옮기는 데 성대한 의식을 베풀었다.

다른 사람을 헐뜯는 말을 잘 믿어 사사로운 감정으로 무고하는 자에게도 상을 주고 무고를 받은 자는 가차없이 추국하여 엄벌에 처하였다. 그리하여 1250년 음력 3월에는 주숙(周肅)·장군 김효정(金孝靖) 등을 귀양 보내는 도중에 죽였으며, 장군 최종필(崔宗弼), 나주 부사 이균 등을 귀양 보냈다. 51년 아버지 최우의 본부인 대씨(大氏)를 독살하였다.

1252년 몽골의 사신 다가(多可) 등이 들어오는데, 고종이 강화도에서 나와 육지로 올라와 친히 사신을 맞으라고 요구하자 모든 신하들이 다 그대로 시행하기를 결의하였으나, 최항이 홀로 이를 거부하고 대리로 신안공(新安公) 전(佺)을 보내 맞이하게 하였다.

1253년 몽골은 이를 빌미로 야굴(也窟)과 대군을 보내 고려를 침입 하였고, 고종에게 강화에서 환도하기를 독촉하여 침입하자 영녕공(永寧公) 준(綧) 등이 태자를 보내어 몽골군을 무마시키자고 건의하였으나 끝까지 거절하였다.

몽골에서 강화(江華) 출륙(出陸)을 요구하자 승천부(昇天府)에 신궐(新闕)을 짓고 응하는 것처럼 위장하였으나, 비밀리에 원종에게 주청하여 사신 접견을 강력히 반대했으며, 52년에는 몽골에서 파견된 사신 다가(多可) 등이 왕의 출륙 친영(親迎)을 요구해 오자 왕이 몸이 불편하다는 핑계로 종실인 신안공(新安公) 왕전(王佺)을 보내어 대신 몽골 사신들을 대면하게 하는 등 아버지 최우의 항몽 정책을 계승, 강경책을 썼다. 56년 제중강민공신(濟衆康民功臣)에 봉해졌으며, 중서령감수국사(中書令監修國史)로 재직 중 사망했다.

1257년 사후에 ‘진평공’(眞平公)에 추증하였으며, 적자가 없었으므로 송서(宋壻)의 종이 낳은 최의로 후사를 삼았고, 원종 때에 그의 고택을 철거하였으며 그 땅을 집이 없는 백성들에게 나누어 주었다.

가족 관계

- 증조부 : 최원호

- 종조부 : 최충수

- 대고모 : 최씨

- 내종숙 : 박진재

- 할아버지: 최충헌

- 아버지: 최우

- 어머니: 대씨

- 누이 : 최씨

- 매부 : 김약선

- 외조카딸 : 정순왕후, 원종의 비, 충렬왕의 어머니

- 생모 : 기생

- 부인 : 최씨, 최온(崔瑥)의 딸

- 부인 : 조씨, 조계전(趙季甸)의 딸

- 첩 : 이름 미상

- 아들: 최의

평가

집권 초에는 각 지방의 별공(別貢)과 어량(魚梁, 船舶稅)을 면제하고 가렴주구(苛斂誅求)를 일삼던 교정도감(敎定都監)의 수획원(收獲員)들을 소환, 처벌, 해임하여 민심의 지지를 얻었다.

또한 교정별감의 수획원들의 횡포가 크자 안찰사(按察使)에게 그 임무를 맡기는 등 인심을 얻으려고 힘썼으나 점차 사치와 향락을 추구하였다. 도한 무고를 맹신하여 여러 사람을 살상하였다.

최의

최의(崔竩, ? ~ 1258년)는 고려시대 후기의 권신이다. 무신 정권 후반의 군인 지도자로, 최씨 정권으로는 최후의 지도자였다.

고려 원종의 외사촌 처남으로 원종비 정순왕후의 외사촌이었다.

생애

진양후(晋陽候) 최항이 승려로 있을 때 송서(宋壻)의 여종과 정을 통해 최의를 낳았다. 아버지 최항은 어려서 승려가 되었으나, 할아버지 최우에게 정실에게서 자식이 없어 승려에서 환속되었다. 그런데 아버지 최항 역시 정실에게 자식이 없어 송서의 여종에게서 얻은 그를 후계자로 삼는다.

최항이 적자가 없어 의를 후사로 삼고 경림사(景淋師) 예기(芮記)가 시와 서예를, 권위(權韙)·임익(任翊) 등이 정치를, 정세신(鄭世臣)이 예절을 가르치게 하였다.

처음 ‘전중내급사가’ 되었다가 1257년 아버지 최항이 죽자 교정별감이 되어 정방 정치를 인수했다. 추밀원부사 판이병부 어사대사(樞密院副使判吏兵部御使臺使)로 임명했으나 사양했다.

연안의 주택과 정평궁(靖平宮)을 왕부(王府)에 바쳤으며, 재산 가운데 쌀 2천 5백 70여 섬을 내장원(內莊院)에, 포백유밀(布帛油密)을 대부시(大府寺)에 바치고 또 흉년에 창고를 풀어 권무(權務)·대정(隊正)·체장좌우위(遞仗左右衛) 및 신호위(神號衛) 등의 교위(校尉) 이하와 방리(坊里) 사람들에게 나누어 주었다.

추밀원부사를 또 사양하고 우부승선이 되어 장군 변식(邊軾) 등으로 강화수획사(江華收獲使)를 삼아 약탈을 자행케 하였고, 노비에게 벼슬을 주는 특례를 만든 아버지 최항의 본을 따서 노비에게 낭장의 벼슬을 주었다.

현량한 선비를 잘 대우하지 않고 경박한 유능(柳能)·최양백(崔良伯) 등과 사귀고 그들의 참소를 듣고 살육을 함부로 하여 나날이 비난이 높아갔다.

1258년 마침내 대사성 유경, 낭장 김인준(金仁俊) 등에 의해 살해당했고 국정을 고종에게 돌리니 최씨의 60년 정권이 이에서 끝났다.

가족 관계

- 증조할아버지 : 최충헌

- 할아버지: 최우

- 아버지 : 최항

- 최의

- 고모 : 최씨

- 고모부 : 김약선

- 고종 사촌 : 정순왕후

- 숙부 : 최향

- 아버지 : 최항

- 할아버지: 최우

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 392 : 고려의 역사 160 (제23대 고종실록 5) (0) | 2011.10.17 |

|---|---|

| 한국의 역사 391 : 고려의 역사 159 (제23대 고종실록 4) (0) | 2011.10.16 |

| 한국의 역사 389 : 고려의 역사 157 (제23대 고종실록 2) (0) | 2011.10.14 |

| 우면산의 가을 19 : 권력과 재물 (0) | 2011.10.13 |

| 한국의 역사 388 : 고려의 역사 156 (제23대 고종실록 1) (0) | 2011.10.13 |