향기마을

한국의 역사 389 : 고려의 역사 157 (제23대 고종실록 2) 본문

한국의 역사 389 : 고려의 역사 157 (제23대 고종실록 2)

제23대 고종실록

(1192~1259년, 재위 1213년 8월~1259년 6월, 45년 10개월)

1. 계속되는 변란과 대몽항쟁(계속)

최이는 정권을 장악하자 최충헌이 권력을 남용하여 뺏은 전답과 가택 및 물품들을 주인에게 모두 돌려주고 문신들의 등용 폭을 넓혔다.

그해 10월 의주 별장 한순이 낭장 다지와 함께 난을 일으켰다. 한순은 그 후 구주, 연주, 성주, 안북도호부 등을 제외한 북계의 성 대부분을 장악하였다. 이에 조정은 이극서, 이적유, 김취려 등을 병마사로 삼아 반란군을 토벌하게 하였다. 정부군에 밀린 반란군은 주모자 한순은 다지와 함께 금으로 달아나 원수 우가하에게 투항하였다. 하지만 우가하는 고려와 외교적인 문제가 생길 것을 우려하여 그들의 목을 베어 개경으로 보냈다. 또한 1221년 정월에 한순의 수하 장수 윤장 등 3명이 체포됨으로써 한순의 난은 종결되었다.

한편 고려와 형제의 맹약을 맺은 몽고는 수시로 사신을 보내와 고압적인 자세로 공물을 요구하였고, 이를 못마땅하게 여긴 최이는 몽고와의 전쟁을 대비하여 1221년 의주(지금의 덕원), 희주(지금의 영흥), 철관(지금의 철령) 등지에 성을 쌓도록 하였다. 그리고 1223년에는 개경의 나성을 수리하였다. 그런데 1225년 정월에 몽고 사신 착고여가 고려에 왔다가 귀국하는 길에 도적들에게 피살되는 사건이 발생했다. 몽고는 고려가 착고여를 살해했다고 단정하고 보복을 선언했다. 이 때문에 양국 간에 국교가 단절되고 긴장이 조성되었다.

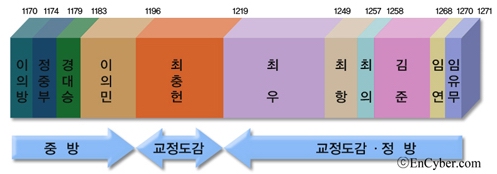

최이는 이 시점에서 권력을 집중시키기 위해 정방을 설치하여 국사를 처결하고 인사를 단행하였는데, 이 때 고종은 단지 정방에서 결정된 사항에 대해 형식적인 결재만 내렸다. 또 1227년에는 최이의 사제에 서방이 설치되어 유학자들로 하여금 3개 조로 나누어 그곳에 숙직토록 했다. 이로써 최이는 정방과 서방을 통해 문무신을 직접 거느릴 수 있게 되어 권력의 폭을 더욱 확대 할 수 있었다.

이 때 경상도 지방에 자주 왜구들이 출몰하여 민가를 약탈하고 사람을 잡아 가는 등 만행이 계속되자 조정에서는 일본 정부와 우호관계를 맺고 왜구를 소탕하였다. 또 북쪽의 정주와 장주 등에 동진군이 자주 출몰하여 침략을 일삼자 고려는 군사를 보내어 방어벽을 구축하는 등 동진으로부터 화의조약을 받아냈다.

이처럼 변방이 불안한 가운데 국교를 단절시키고 보복을 선언했던 몽고군이 1231년 8월 원수 살레탑(살리타)의 지휘 아래 압록강을 건너 내침을 감행해왔다. 이는 7차례에 걸쳐 28년 동안 지속적으로 자행된 고려 침략의 서막이었다.

압록강을 건넌 몽고군은 우선 함신진(지금의 의주)을 함락시키고, 귀주, 정주를 거쳐 평산에 이르렀고, 그해 12월에는 개경을 포위하였다. 이에 위기를 느낀 고려 조정은 몽고군 진영에 희안공 왕정을 보내 회의를 추진하였다.

화의 요청을 받은 몽고측은 착고여 살해사건에 대한 책임을 추궁하였으나 고려측은 착고여 살해는 금나라 소행이라고 주장하였다. 그리고 황금, 백은 등의 예물로 몽고군 지휘관들을 달래고 양국 간의 평화를 지속시킬 것을 약속하여 화의조약을 성립시키자, 몽고군은 서경을 비롯하여 서북면 지역 40개 성에 다루가치(원나라 총독 등을 호칭하는 관직명)을 남겨두고 1232년 정월에 철수하였다.

몽고군이 일단 물러나자 최이는 그들이 수전에 약하다는 사실에 착안하여 도읍을 강화도로 옮기고 각지의 주민들을 산성과 섬으로 이주시켰다. 이는 몽고와의 전면전을 대비한 것이었다.

무신정권이 세운 강화산성

이 때 내시 윤복창과 서경순무사 민희 등이 각각 서북면과 서경에서 몽고 잔병과 다루가치를 습격하였고, 이에 자극받은 몽고는 1232년 다시 2차 침입을 감행했다.

몽고는 고려 조정의 개경 환도를 요구하며 경상도까지 남하하여 약탈을 자행하였는데, 고려군은 결사항쟁을 다짐하며 군관민이 단결하여 싸웠다. 그리고 마침내 그해 12월 수원의 처인성 싸움에서 김윤후가 몽고원수 살리타를 사살했고, 몽고군은 이에 당황하여 서둘러 철군하였다.

제3차 침입은 몽고가 1233년과 이듬해 연이어 동진과 금을 멸망시킨 후에 실시되었다. 몽고는 살리타의 죽음에 대한 보복을 선언하고 1235년에 제3차로 침입한 몽고군은 다시금 전국을 유린하였다. 하지만 고려 조정은 불심을 일으켜 민족의 결속을 위해 팔만대장경을 조판하면서 곳곳에서 처절한 항전을 계속하였다. 그리고 한편으로는 강화를 요청하였는데, 이 때 몽고 내부에 권력암투가 벌어져 몽고군은 고려의 화의 요청을 받아들이고 서둘러 철군하였다.

하지만 몽고군은 1247년에 개경 환도를 요구하며 제4차로 다시 침입하였는데, 이때도 몽고왕이 죽었다는 급보가 전해오자 그들은 서둘러 철군하였다.

몽고군이 철군한 후 1249년 11월에 집정 최이가 죽고 그의 아들 최항이 후계를 이었다. 최항도 최이와 마찬가지로 몽고에 대해 강경한 자세를 취하고 있었기 때문에 정권 구도에는 큰 변화가 오지는 않았다.

철군한 몽고군은 1251년에 다시 출륙환도(왕이 육지로 나오고 도읍을 원래대로 옮김)를 요구하였다. 이에 고종은 환도의 뜻을 품었지만 최항의 반대로 이뤄지지 않았다. 이 때부터 출륙환도를 놓고 왕실과 최항 간에 보이지 않는 싸움이 시작되었다. 고종은 개경으로 환도하고 몽고와 화친하기를 바랐지만 최항은 끝까지 강화도에 머물면서 항전할 생각이었기 때문에 출륙환도의 요구는 받아들여지지 않았다. 그래서 몽고군은 1253년 다시 제5차 침입을 강행했고, 고종이 몽고의 요구를 일부 받아들여 승천부로 나와 몽고 사신을 맞이함으로써 다시 한 번 몽고군은 철군하였다.

그러나 몽고측은 여전히 끈질기게 출륙환도를 요구하였으나 그것이 받아들여지지 않자 1254년에 다시 제6차로 침략하여 20만 이상의 백성들을 살륙하였다. 하지만 병초군을 중심으로 한 고려군의 항전도 만만치 않아 몽고군도 막대한 피해를 보았다. 이런 상황에서 고종은 화의조약을 얻어내기 위해 김수강을 몽고왕에게 보냈고, 김수강의 뛰어난 언변에 감탄한 몽고왕은 고려 국왕의 친조와 출륙환도를 다짐받고 철군을 단행하였다.

몽고군이 철군한 뒤에도 최항은 고종의 몽고왕 친조는 물론이고 출륙환도도 미뤘으며, 심지어는 해마다 보내던 공물도 중단시켜버렸다. 이 무렵 최항은 중병이 들어 병상에 누웠고, 1257년 윤4월에 서자 최의에게 권력을 이양하고 생을 마감하였다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 391 : 고려의 역사 159 (제23대 고종실록 4) (0) | 2011.10.16 |

|---|---|

| 한국의 역사 390 : 고려의 역사 158 (제23대 고종실록 3) (0) | 2011.10.15 |

| 우면산의 가을 19 : 권력과 재물 (0) | 2011.10.13 |

| 한국의 역사 388 : 고려의 역사 156 (제23대 고종실록 1) (0) | 2011.10.13 |

| 한국의 역사 387 : 고려의 역사 155 (제22대 강종실록) (0) | 2011.10.12 |