향기마을

한국의 역사 388 : 고려의 역사 156 (제23대 고종실록 1) 본문

한국의 역사 388 : 고려의 역사 156 (제23대 고종실록 1)

제23대 고종

고종(高宗, 1192년 ~ 1259년)은 고려 제23대 국왕(재위: 1213년~1259년)이다. 휘는 철(皞), 자는 천우(天祐), 시호는 고종충헌안효대왕(高宗忠憲安孝大王). 강종과 원덕태후(元德太后) 유씨(柳氏)의 맏아들이다. 비(妃)는 희종의 딸 안혜태후(安惠太后) 유씨(柳氏)이다. 몽골에서 내린 시호는 충헌왕(忠憲王)이다.

최충헌의 적(嫡)매형이자 사돈간이기도 하다. 최충헌은 부왕 강종의 서녀와 재혼하였는데, 아들 원종의 장인 김약선은 최충헌의 아들 최우의 사위였다.

치세

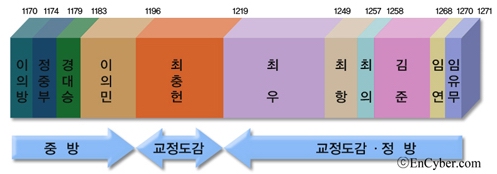

1212년(강종 1년)에 태자에 책봉되고, 이듬해 강종의 뒤를 이어 왕위에 올랐다. 최씨 일가의 무단(武斷)정치로 실권을 잡지 못하다가, 1258년 최의(崔竩)가 살해되자 정권을 되찾았다.

재위 기간에 몽골족 등 북방 민족의 침입으로 고통을 받았다.

1218년 거란의 침공을 받고 이를 격퇴하면서 몽골의 침입에 대하여는 협약을 맺었다(→강동성 전투). 1225년 몽골 사신 제구유(著古與)가 귀국 도중 도적에게 피살된 것을 구실로 하여 재침하자 강화조약을 체결하였다. 각지에 몽골의 다루가치(達魯花赤 : 행정 감독관) 72인을 두게 하고, 또 약간의 수비군을 주둔케 했다.

특히 1231년부터 여러 차례에 걸쳐 몽골의 침입을 받고 1232년 강화도(江華)에 천도하여(→강화천도), 28년간 몽골에 항쟁하였다. 왕의 친조(親朝)와 태자 왕전(王倎)의 볼모를 조건으로 강화가 성립되어, 이후 고려는 사실상 원나라의 속국으로서 공민왕 때까지 굴욕을 겪었다.

1235년 제3차 침입을 받고, 1238년 경주 황룡사(皇龍寺) 9층목탑을 소각당한 외에도 귀중한 문화재를 많이 잃었다. 1252년 제6차의 침입을 받았을 때는 남녀 무려 약 2십만 6천 8백 명의 포로를 내고, 태자(太子)의 입조를 약속하였다. 이로써 고려는 사실상 몽골에 굴복했다.

문화 발전에 힘써, 팔만대장경을 간행케 하고, 유학을 장려하는 등 문화적 업적을 남겼다. 특히 팔만대장경은 원나라의 침략을 부처의 힘으로 격퇴하기 위하여 간행하였다. 능은 강화의 홍릉(洪陵)이다.

가계

- 안혜왕후 유씨(安惠王后 柳氏) - 희종의 딸.

- 원종 (元宗, 1219년 ~ 1274년, 재위:1259년 ~ 1274년)식

- 안경공(安慶公) 창

- 수흥궁주(壽興宮主)

|

고려의 역대 국왕 |

|---|

| 태조 · 혜종 · 정종 · 광종 · 경종 · (대종) · 성종 · 목종 · (안종) · 현종 · 덕종 · 정종 · 문종 · 순종 · 선종 · 헌종 · 숙종 · 예종 · 인종 · 의종 · 명종 · 신종 · 희종 · 강종 · 고종 · 원종 · 충렬왕 · 충선왕 · 충숙왕 · 충혜왕 · 충목왕 · 충정왕 · 공민왕 · 우왕 · 창왕 · 공양왕 |

제23대 고종실록

(1192~1259년, 재위 1213년 8월~1259년 6월, 45년 10개월)

1. 계속되는 변란과 대몽항쟁

최씨 무신정권이 안정기로 접어든 고종 시대는 몽고의 흥기로 고려를 비롯한 아시아 국가 전체가 전쟁에 휘말려 들게 된다. 서쪽으로 밀려났던 거란이 다시 동으로 쫓겨왔으며, 남으로 밀려났던 송이 망국에 직면하고, 북쪽의 맹주로 자리한 금도 몰락한다.

몽고의 이같은 무서운 팽창정책에 맞서 고려는 수십 년 동안 영토수호 전쟁을 수행한다. 그런 가운데 무신정권 내부에서는 권력투쟁이 이어지고, 왕실은 무신들의 암투를 이용하여 왕권 회복을 꿈꾸게 된다.

고종은 강종의 맏아들이자 원덕왕후 유씨 소생으로 1192년 정월에 태어났으며, 초명은 진, 이름은 철, 자는 대명이다. 그는 부왕 강종이 강화도에 유페되어 있을 때 안악현에 유배되었으며, 강종 즉위 이듬해인 1212년 개경으로 돌아와 그해 7월에 왕태자에 책봉되었다. 그리고 1213년 8월 정축일에 임종에 직면한 강종의 선위와 실권자 최충헌의 지지로 고려 제23대 왕에 즉위화였다. 이 때 그의 나이 혈기왕성한 22세였다.

고종이 즉위하던 시기에 중국에서는 몽고가 일어나 금에 쫓겨 서쪽으로 도망갔던 거란을 다시 동으로 내몰았다. 이 바람에 금은 변방지역에 밀려든 거란족에 의해 위협받기 시작하였고, 내부적으로 선무포선 만노가 반란을 일으켜 요동을 차지하고 천황을 자처하며 진(동진)을 세웠다. 금은 이 때문에 누차에 걸쳐 고려에 식량 원조를 요청하였지만 고려는 그들의 내란에 휘말리지 않기 위해 관망 자세로 일관한다. 그때 뜻밖에도 동쪽으로 밀려오던 거란족이 요동 지역의 동진을 똟고 압록강을 건너 고려로 침공해왔다.

1216년 8월, 몽고군에 쫓긴 거란족을 통솔하고 있던 금산, 금시 두 왕자는 이열과 걸로를 시켜 군사 수만 명으로 압록강을 건너도록 하였다. 이에 고려는 상장군 노원순을 중군병마사로, 상장군 오응부를 우군병마사로, 대장군 김취려를 후군병마사로 삼아 거란군을 방어하게 하였다.

하지만 고려군은 수없이 밀려드는 거란군을 효과적으로 퇴치하지 못한다. 후군병마사 김취려의 눈부신 전공으로 많은 싸움에서 승리를 거두긴 했지만 고려의 병력은 결사적으로 남하하는 수만의 거란군을 상대하기에 벅찼다. 그래서 한때 거란군은 개성 근처까지 밀려들어 혜종의 순릉을 도굴하고 원주와 예천을 함락시키기까지 하였다. 이 같은 공방전이 무려 2년 동안 지속되는 가운데 고려는 몽고와 만노의 동진, 금 등과 연합하여 고란군을 격퇴하기로 결정한다.

연합군의 형성에는 몽고, 동진, 금 등이 모두 동의하고 있었음으로 별다른 어려움은 없었다. 그리고 1218년 12월 합진과 찰라가 이끄는 몽고군 1만과 동진의 군사 2만이 연합군을 형성하여 회주, 맹주, 순주, 덕주 등을 무너뜨리고 거란의 본거지인 강동성으로 향하자, 김취려와 조충이 이끄는 고려군도 이들과 합세하여 강동성을 에워쌌다. 이에 거란군은 한 달간을 버티다가 더이상 견디지 못하고 1219년 정월 성문을 열과 나와 항복하였다.

거란이 항복하자 몽고의 원수 합진은 고려에 강화를 청하였고, 고려 조정이 숙고 끝에 이를 받아들임으로써 몽고와 고려는 형제지국의 관계를 형성하게 된다. 그 후 합진은 몽고로 돌아가면서 수하 40여 명을 의주에 남겨두고, 이 때문에 고려 전역엔 "가을에 몽고군이 다시 온다."는 소문이 파다하게 퍼졌다. 또한 몽고군과 동진군이 변방에서 무력시위를 하면서 고려에 대해 공납을 요청하고 있었기 때문에 고려 사회는 여전히 전운이 감돌고 있었다.

그런 와중에 1219년 실권자 최충헌의 병이 악화되었고, 후계권을 놓고 최충헌의 아들 이(우)와 향이 다툼을 벌였다. 최충헌의 측근인 대장군 최준문, 상장군 지윤심, 장군 유송절, 낭장 김덕명 등 4인이 최이를 없애고 최향을 후계자로 세우려 하자 이를 밀고를 전해들은 최이가 먼저 선수를 쳐서 최향파 일당 모두를 제거하게 된다. 이 사건으로 최이에게 모의 사실을 밀고한 김덕명을 제외한 3명의 장수와 최향, 최향의 장인, 처남, 노비 등이 유배되었고, 그해 9월 최충헌이 죽자 국정 전방에 관한 모든 실권은 최이에게 넘어갔다.

강동성 전투

강동성 전투(江東城戰鬪)는 고려·몽골·동진(東眞)의 연합군이 1219년(고종 6) 강동성(江東城 : 평양 동쪽 강동군에 있던 성)에서 남은 거란군을 정벌한 전투이다.

몽골군에 쫓겨 1216년(고종 3) 고려에 침입한 이래 한때 그 형세가 대단하여 황해도 지방까지 출몰하던 거란족은 고려 침입 이후 끊임없이 일어나는 내분(內紛)과, 고려 관군의 토벌 작전으로 그 형세가 꺾여 드디어 강동성에 입거(入據)하였다.

동맹 제의

1215년(고종 2) 칭기즈칸은 그의 원수(元帥) 합진(哈眞)이 이끈 1만의 군대와 동진(東眞 : 동하(東夏))의 장수 완안자연(完顔子淵)이 인솔한 2만의 병력을 연합하여, 고려에 보내어 거란을 토멸하고 고려를 구한다는 명목으로 동북면의 성천·강동 지방에 상륙하였다. 적의 거성(據城)이던 화주(和州 : 영흥)·맹주(孟州 : 맹산)·덕주(德州 : 덕천)·순주(順州 : 순천)의 4성(城)을 차례로 쳐부수고 적의 주력이 있는 강동성을 향하여 쳐내려 왔다.

그러나 때마침 큰 눈이 내려 군량의 보급로가 끊어지고, 강동의 적은 성벽을 굳게 하여 공위자(攻圍者)를 피로케 하려고 하므로 몽골 장수 합진은 고려의 서북면 원수부에 통사(通事 : 통역관)를 보내어 군량의 원조(援助)를 요청하고, 또 거란을 쳐부순 뒤에 몽골·고려 양국이 형제의 약속을 맺을 것을 내용으로 하는 통첩을 몽골 황제 칭기즈칸의 이름으로 전해 왔다.

원수부(元帥府 : 조충)에서는 그들의 요청을 수락하고, 중군판관(中軍判官) 김양경(金良鏡 : 김인경(金仁鏡))을 보내어 정예병 1천으로 쌀 1천 섬을 호송케 했다. 그러나 당시 고려에서는 몽골이 거란을 물리치고 고려를 구한다고 하지만 몽골은 일찍이 이적(夷狄) 가운데서도 가장 흉한 종족으로서, 서로 접촉한 일이 없는 생소한 나라였기 때문에 그들의 참뜻을 의심하여 강화가 늦어졌다.

다음 해인 1219년(고종 6) 정월, 드디어 권지합문지후(權知閤門祉侯) 윤공취(尹公就)와 중서주서(中書注書) 최일(崔逸)이 결화의 첩문(諜文)을 가지고 몽골 군영(軍營)에 가고, 몽골도 답례의 사자를 보내어 서로 화의(和義)를 굳게 하였다.

여몽 공동작전

그 뒤 몽골 원수 합진이 강동성을 쳐부수고자 자주 서북면 원수 조충에게 군사의 증파(增派)를 요구하고, 서북면 병마사 김취려는 지병마사 한광연(韓光衍)과 같이 십장군병(十將軍兵) 및 신기(神騎)·대각(大角)·내상(內廂)의 정병(精兵)을 거느리고 몽골군 진영으로 나아갔다.

수일 후 조충(趙沖)도 합세, 몽골 장수 합진 등과 같이 공동작전을 모의하였다. 적이 도망하지 못하도록 미리 성 밑에 넓이 깊이 각 10자의 못을 파기 시작하여, 성의 남문(南門)으로부터 동남문(東南門)에 이르는 사이를 완안자연(完顔子淵)이 맡고, 동문(東門) 이북은 김취려가 맡아 공격하였다.

이에 거란은 형세가 불리하게 되어 40여 인이 성을 넘어 몽골군에 항복하니 거란 왕자 함사(喊舍)는 목을 매어 자살하고, 그의 관인(官人)·장졸·부녀는 모두 성문을 열고 나와 항복하였는데 그 수가 5만여 인이었다.

합진은 조충 등과 더불어 투항의 상황을 순시하였다. 그때 왕자의 처자 및 위승상(僞丞相)·평장(平章) 이하 백여 인을 즉시 참형(斬形)에 처하였고, 나머지는 모두 죽이지 않고 여러 군(軍)으로 지키게 하였다. 이로써 3년에 걸쳐 고려를 괴롭혔던 거란을 연합군은 별다른 큰 전투(戰鬪)와 희생 없이 토벌하였다.

결과

이때 몽골 원수 합진은 고려 원수 조충 등과 양국의 결호(結好)와 형제의 맹약(盟約)을 맺고, 합진은 거란의 부녀(婦女)·동남(童男) 7백 명과 적에게 붙잡혀 갔던 고려 백성 2백 명을 고려에 돌려주었다. 특히 15세가량의 거란 여자 각 9인과 준마(駿馬) 각 9필(匹)을 조충·김취려에게 보내고 나머지는 전부 몽골로 끌고 가게 했다. 조충은 이러한 거란의 부로(俘虜 : 포로)들을 각도(各道)의 주·현에 분송(分送)하고 땅을 주어 살게 하였는데 이들이 살던 곳을 거란장(契丹場)이라 불렀다.

이 강동성 전투는 고려를 괴롭히던 거란을 완전 소탕했다는 의의 외에도 이 싸움으로 해서 형성되었던 고려와 몽골 간의 최초의 교섭을 기점으로 그 후에 복잡하고도 중대한 여몽 관계가 전개되었음을 들 수 있다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 389 : 고려의 역사 157 (제23대 고종실록 2) (0) | 2011.10.14 |

|---|---|

| 우면산의 가을 19 : 권력과 재물 (0) | 2011.10.13 |

| 한국의 역사 387 : 고려의 역사 155 (제22대 강종실록) (0) | 2011.10.12 |

| 한국의 역사 386 : 고려의 역사 154 (제21대 희종실록 2) (0) | 2011.10.11 |

| 우면산의 가을 18 : 역사의 여울목에서 분노를 느끼며...... (0) | 2011.10.10 |