향기마을

한국의 역사 26 : 고구려 역사 9 (제6대 태조대왕 ) 본문

한국의 역사 26 : 고구려 역사 9 (제6대 태조대왕)

제6대 태조대왕(태조왕,국조왕)

태조대왕(太祖大王, 47년~165년)은 고구려의 제6대 왕(재위 53년~146년)이다.

어릴 적 이름은 어수(於漱), 휘는 궁(宮)이며, 고구려를 강력한 중앙집권국가 수준으로 끌어 올린 왕으로서 그 업적이 나라를 세운 것에 버금간다고 하여 태조왕 또는 국조왕(國祖王)이라고 불리게 되었다. 119살에 서거하여 한국의 군주 중 가장 오래 산 군주 및 가장 오랫동안(93년) 군림한 군주로 기록되어 있다.

유리명왕(琉璃明王)의 아들인 고추가(古鄒加) 재사(再思)의 아들로, 어머니인 태후(太后)는 부여 사람이다.

| 기원전 37년 ~ 668년 | |

|---|---|

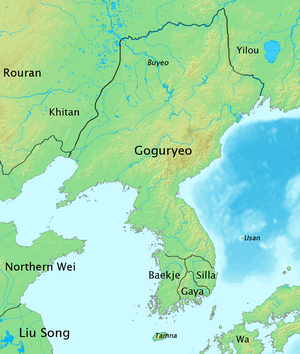

476년 고구려 전성기 때의 지도 | |

| 공용어 | 고대 한국어 |

| 수도 | 졸본 (기원전 37년 ~ 3년) 국내성 (3년 ~ 427년) 평양성 (427년 ~ 668년) |

| 정치체제 | 군주제 |

| 인구 최대치 668년 |

69만호 (약 3,500,000명) |

| 성립 | 기원전 37년 |

| 멸망 | 668년 |

| 초대 군주 | 동명성왕 기원전 37년 ~ 기원전 18년 |

| 최후 군주 | 보장왕 642년 ~ 668년 |

| 성립 이전 | 부여 |

| 해체 이후 | 발해, 신라 |

즉위

서기 53년 두로(杜魯)가 모본왕(慕本王)을 살해한 후 국인(國人)이 재사를 왕위에 추대했으나 재사가 연로함을 이유로 거절하고 아들인 궁을 추대하여 태조대왕이 7살의 어린 나이로 즉위하였다.

치세

기록에 따르면 태조대왕은 태어나면서부터 눈을 떠서 볼 수 있었고 어려서도 총명하였다고 한다. 그러나 태조대왕의 나이가 어려 태후가 수렴청정하였다.

태후의 수렴청정 기간은 알려져 있지 않다.

55년 요서 지역에 10개 성을 쌓아 후한(後漢)의 침공에 대비하였고 56년에는 동옥저(東沃沮)를 병합하여 동으로는 창해(滄海), 남으로는 살수(薩水, 지금의 청천강)에 이르렀다.

68년에 갈사국(曷思國) 왕의 손자 도두(都頭)가 나라를 들어 항복하니 그를 우태(于台)에 임명했고, 70년에는 관나부(貫那部) 패자(沛者) 달가(達賈)를 보내서 조나(藻那)를 병합하였다.

72년에는 환나부(桓那部) 패자 설유(薛儒)를 보내 주나(朱那)를 병합하고 그 왕자 을음(乙音)을 고추가에 임명하였다. 일반적으로 이러한 주변 소국 정벌 활동은 중앙집권화의 흔적으로 보고 있다.

또한 98년에는 책성(柵城)을 순수,

102년에는 책성을 안무(安撫), 114년에는 남해(南海)를 순수하는 등 확장된 영역에 대한 중앙의 통제력을 강화하는 작업을 진행하였다.

한편 후한과의 대외관계에서는 평화적인 외교와 적극적인 공세를 함께 펼쳤다.

105년에는 요동군(遼東郡)을 공격하여 약탈했으나, 109년과 111년에는 평화적인 외교를 펼쳤다.

118년에는 예맥과 더불어 현도군과 화려성(華麗城)을 공격하였다.

121년 봄에는 후한이 예맥을 공격하였고 왕은 동생인 수성(遂成)을 보내 막도록 하였다. 수성은 항복을 가장하여 적군을 속인 후 요지를 장악하였으며 몰래 요동군과 현도군을 공격하여 큰 전과를 올렸다.

음력 4월에는 요동의 선비족과 더불어 요수현(遼隧縣)을 공격하여 요동태수 채풍을 살해하였다.

음력 12월에는 마한(馬韓), 예맥과 함께 현도성을 공격하여 포위하였으나 부여왕 위구태(尉仇台)가 한나라 군과 협공을 펼쳐 크게 패하였다.

122년에도 마한, 예맥과 함께 현도성을 쳤으나 부여의 방해로 패배하였다.

121년부터 태조대왕은 수성에게 국정을 돌보도록 하였으며 123년에는 목도루(穆度婁)와 고복장(高福章)을 좌·우보(左·右輔)로 삼아 수성을 보좌하게 하였다. 이를 두고 태조대왕이 노환으로 실무에서 물러나 수성이 섭정하였다고 보는 시각이 있다.

122년에는 후한과 화친하였으나 146년에 다시 전쟁이 벌어져 요동의 신안(新安)과 거향(居鄕)을 약탈하고 서안평을 공격하여 대방현령을 죽이고 낙랑태수의 처자를 생포하였다.

한편, 수성은 132년 무렵부터 왕위에 욕심을 냈다. 그러나 태조대왕이 죽지 않자 146년 측근들의 부추김을 받아 역모를 도모하였다. 이에 태조대왕은 수성에게 왕위를 넘겨주고 상왕으로 물러났다.

그 후 별궁에서 남은 여생을 보내다가 165년에 119세 나이로 서거하였다. 한국 역사에서 가장 긴 치세를 이룬 대왕이다.

가계

- 재사(再思) : 유리명왕의 아들로, 고추가(古鄒加)의 직위에 있었으며 모본왕 사후에 왕으로 추대되었으나 나이가 많아 사양하고 아들 태조왕에게 왕위를 잇게 했다.

- 고막근, 고막덕 : 태조왕의 두 아들로, 146년에 있는 차대왕의 왕위 찬탈 이후 살해당한다.(148년)

- 태조왕의 즉위와 그 가계는 현재까지도 많은 의문이 남겨져 있다. 《삼국사기(三國史記)》의 기록에 따르면 재사는 유리왕의 아들이라 한다. 모본왕이 사망한 시기는 53년으로 유리왕이 사망한 후부터 38년이 지난 시기로, 재사가 유리왕 말년에 출생했다고 가정해도 재사의 나이는 30대 중반이다. 그런데 재사는 모본왕 사후에 연로함을 이유로 왕위를 사양하였으므로, 30대 중반보다 나이가 많았음이 분명하다. 또한 재사의 다른 아들들로 기록된 차대왕과 신대왕은 그 출생 연도가 71년과 88년으로서 신대왕을 낳을 당시 재사의 나이는 최소한으로 계산해도 70대를 상회한다. 한편 차대왕과 신대왕은 태조왕의 동생으로 알려져 있지만, 《후한서(後漢書)》에는 차대왕이 태조왕의 아들로 기록되어 있으며, 신대왕도 차대왕의 아들로 기록되어 있다. 《삼국지(三國志)》에는 차대왕이 기록되어 있지 않고, 신대왕이 태조왕의 아들로 기록되어 있다.

- 이러한 태조왕 가계의 의문점은 《삼국지》에 ‘고구려의 왕실이 소노부에서 계루부로 바뀌었다.’는 기록의 흔적으로 보기도 한다. 태조왕 이전 왕들의 이름이나 시호에서 부여의 왕성인 해(解)씨가 나타나는 점을 토대로 하여 태조왕 이전은 해씨 소노부, 태조왕 이후부터 고씨 계루부가 왕위를 이었다는 주장이다. 일설에는 차대왕, 신대왕, 인고(仁固) 3형제는 태조왕의 동생이 아니라 서자라고 한다.

동시대 백제, 신라

고구려 왕 계보도 (삼국사기에 의거)

해모수═╤═유화부인(하백의 딸)

│

소서노═╤═ 1.추모(BC37~BC19)═╤═예씨부인

│ │

┌┴┐ 2.유리명왕(BC19~AD18)═╤═송양왕의 딸

비류 온조 │

┌─┬─────┬────---┬────-┼─────------┐

도절 해명 3.대무신왕(무휼) 여진 4.민중왕(해색주) 재사═╤═부여태후

(AD 18~ 44) (44~48) │

갈사국왕녀═╣ ╠═ 원비 ┌──────┼─────---┐

호동 5.모본왕(해우). 6.태조왕(궁) 7.차대왕(수성) 8.신대왕(백고)

(48~53) (53~146) (146~165) (165 ~ 179)

┌┴┐ │ │

막덕 막근 추안 ㅣ

┌────────---┬───────────┬─────────────┴┐

9.고국천왕(이이모) 발기 ╔═10.산상왕(연우)╤후녀(주통부인) 계수

(179~197)║ ║ (197~227) │

╚ 우씨왕후(우소의 딸)═══=====╝ 11.동천왕(교체)(227~248)

┌────────────────────--┼──┐

관나부인(장발미녀)══12.중천왕(연불)(248~270) ═╤═연씨왕후 예물 사구

│

┌───────┬───────────────------┴───┬──┬──l

(??) 13.서천왕(약로)(270~292) ═╤═우씨왕후(우수의 딸) 달가 일우 소발 공주(?)══명림홀도

┌──────────--┴───-─┐ (부마도위)

14.봉상왕(상부)(292~300) 돌고

┌┴┐ │

(?) (?) 15.미천왕(을불)(300~331)

├───────────┐

16.고국원왕(사유)(331~371) 무

┌────────┴────┐

17.소수림왕(구부)(371~384) 18.고국양왕(이련)(384~391)

│

19.광개토대왕(담덕)(391~413)

│

20.장수왕(거련)(413~491)

├──────┐

조다 승천

│

21. 문자왕(나운)(491~519)

┌──────────────────┴─────┐

22.안장왕(흥안)(518~531)══한씨미녀 23.안원왕(보연)(531~545)

│

24.양원왕(평성)(545~559)

│

25.평원왕(양성)(559~590)

┌────────────┼───────────┬──┐

26.영양왕(원)(590~618) 27.영류왕(건무)(618~642) 태양 평강공주═온달

│ │ (부마도위)

환권 28.보장왕(보장)(642~668)

┌──┬──┼──┬──┐

복남 임무 덕남 덕무 안승

|

자살,타살 등 일찍 죽은 왕자 타살된 왕, ══ 부부관계 |

.왕족인 고추가(古鄒加) 재사(再思)는 2대 유리왕의 아들이자, 6대 태조왕의 생부입니다.

.왕족인 고추가(古鄒加) 돌고(固, ?~293)는 13대 서천왕의 차남으로 형인 14대 봉상왕에 의해 죽음을 당합니다. 15대 미천왕의 생부입니다.

. 장수왕의 아들인 조다(助多)는 생부인 20대 장수왕이 413~491년 오래 재위하는 바람에 왕위에 오르지 못하고 먼저 죽었습니다. 하지만 그의 아들이 21대 문자왕(文咨王/?~519)으로 즉위하였습니다.

제6대 태조대왕 실록

(47년~165년, 재위 53년-146년, 93년 1개월)

태조왕의 고토회복과 대국으로 성장하는 고구려

모본왕을 축출한 고구려 조정은 나이 어린 태조를 옹립하여 고조선의 옛 영토를 회복하는 데 주력한다. 이 같은 정책으로 고구려는 요서를 완전히 장악하는 한편 산동반도 너머까지 그 영향력을 확대하여 후한(동한)과 함께 명실공히 대륙의 맹주로 부상한다. 이 때부터 고구려는 독자적인 연호를 사용하고 종주국으로서의 면모를 드러낸다.

태조왕은 유리명왕의 여섯째 아들 고추가 재사의 아들이며, 부여 출신의 태후 해씨 소생이다. 서기 47년에 태어났으며, 아명은 어수, 이름은 궁이다. 서기 53년 11월 신하 두로에 의해 모본왕이 살해되자 7살의 어린 나이로 고구려 제6대 왕에 올랐다. <후한서>의 기록에 의하면 궁은 "태어나면서부터 눈을 열어 능히 세상을 꿰뚫어볼 수 있었다." 고 전한다. 그리고 어린 나이로 왕위에 오른 후에 모후의 섭정 아래 소년으로 성장하면서 그 용맹함이 드러나기 시작하였는데, 이 소식을 들은 후한 사람들은 두려움에 떨었다고 한다.

태조가 왕위에 오르자 모후인 태후 해씨가 수렴청정하였는데, 해씨는 과감하고 강단있는 여자였던 모양이다. 그녀가 수렴청정 할 당시 고구려는 국방에 힘을 기울이는 한편 고조선의 고토회복에 주력한다. 서기 55년 2월에는 요서 지역에 10개 성을 쌓아 동한의 침략에 대비했으며, 이듬해인 서기 56년 7월에는 동옥저를 멸하여 동쪽 국경을 창해(현재의 동해)까지 확대하였다.

이러한 해태후의 정책을 이어받은 태조는 서기 68년 갈사왕의 손자 도두를 항복시킴으로써 갈사부여를 병합하였으며, 4년 뒤인 서기 70년에는 관나부 패자 달가에게 군사를 내주어 조나를 치고 그 왕을 사로 잡았다. 또 서기 72년에는 환나부 패자 설유에게 군사를 주어 주나를 치고 그 왕자 울음을 사로잡아 고추가로 삼았다.

이렇게 고구려의 세력이 크게 팽창하자 부여는 고구려에 사신을 보내 화친을 제의하였고, 위기감을 느낀 동한은 고구려에 대한 대대적인 침략을 감행할 조짐을 보인다. 이에 고구려는 고토회복을 선언하고, 서기 105년에 고구려는 한의 요동을 선제공격하여 6개 현을 정복하였다. 고구려의 공격에 당황한 동한은 급히 요동 태수 경기로 하여금 고구려군을 대적하게 하였다. 한동안 요동에서 세력을 다투던 고구려는 산동반도 쪽으로 진출하여 동해군을 점령하고 화북평원 쪽으로 세력을 넓혀나갔다.

이무렵 동한은 심한 내분을 겪고 있었는데, 서기 107년부터 시작된 농민봉기는 이후 80년간 100여 차례 계속되었고, 결국 184년에는 황건군의 대봉기로 발전한다. 이 같은 내분과 더불어 외척세력이 조정을 장악하자 왕은 환관세력과 결탁하여 조정은 극도의 혼란이 가중되고 있었다.

이와는 반대로 고구려는 7살에 왕위에 오른 태조왕이 93년 넘게 통치하면서 매우 안정되어 있었고 고조선의 고토회복에 주력하여 영토를 크게 확대하는 한편 동한의 세력을 능가하는 대륙의 강국으로 성장했다.

고구려는 서기 101년에 예맥과 현도 공략, 서기 118년에 다시 현도 화려성을 점령하자, 동한은 서기 121년 유주자사 풍환, 현도 태수 요광, 요동 태수 채풍 등의 군사를 동원하여 고구려에 대항하였으나 태조의 아우 수성의 맹활약으로 동한군 2천이 죽고 퇴각하게 되자, 동한은 광양,어양,우북평,탁군속국 등에서 병력을 차출하여 대항하였으나 별 성과가 없었다.

동한군을 패퇴시킨 고구려는 그해 4월 북방의 선비군 8천과 연합하여 동한의 요대현을 공격하였다. 이에 요동 태수 채풍이 호위군사 공조 경모,공조연 용단,병마연 공손포 등과 대항하였으나 신창에서 관리 1백 여명을 포함하여 모두 전사하였다.

그해 12월 고구려는 여세를 몰아 마한과 예맥의 기병 1만을 동원하여 현도를 공략, 현도성 수복을 눈앞에 두었으나 부여 왕이 아들 위구태에게 군사 2만을 주어 고구려군의 후미를 치는 바람에 고구려군은 현도수복을 실패하고 철수하였다. 이듬해인 서기 122년 고구려는 다시 예맥,마한군을 이끌고 동한의 요동을 공격하였으나 이번에도 부여군의 방해로 현도 수복의 꿈은 실패하였다.

고구려는 현도 수복에는 실패하였으나 고토회복전쟁을 통해 요서와 산동 지역을 완전히 장악하여 동한의 세력을 위축시켰으며 북방의 선비와 연합세력을 형성하여 부여와 동한의 통교로를 완전 차단하였고, 광활한 산동반도와 화북 대평원을 점령하여 농업의 기반을 다지고 발해만과 동해를 접하여 어업을 활성화하는 등 백성들의 생활을 윤택하게 하였으며 국력신장에도 큰 성과를 거두었다.

이에 동한은 고구려에 화친을 제의하는데, <후한서>에는 아량을 베푸는 것처럼 묘사되어 있으나, "지금 이후로는 현의 관리와 싸우지 말 것이며, 스스로 친근함으로 함께 하며 살아 있는 자들을 돌려보내 주십시요. 그 환속 값으로 사람마다 비단 48필을 주고, 아이는 그 반으로 하겠습니다."

서기 122년에 동한의 안제 유고의 이름으로 보낸 이 화친 조건은 가히 굴욕적이었다. 하지만 이렇게 해서라도 동한은 고구려와 화의조약을 해야만 할 정도로 내부적으로 내분을 겪고 있었다.

이무렵 고구려는 태조왕이 노환으로 병석에 눕자 전쟁은 중단되고 동한은 태조왕이 죽은 것으로 판단하고 고구려를 공격할 계획을 세웠으나 화친파의 강력한 주장에 밀려 침략계획을 취소하고 고구려 조정에 화친을 제의하였던 것이다.

고구려 조정은 왕위 문제로 파벌싸움에 휩쓸린다. 태조왕이 병석에 눕자 모든 권력은 아우 수성에게 돌아갔으나 태조가 빨리 죽지 않자 수성은 왕위를 찬탈할 마음을 갖는데, 이는 주변의 신하들이 부추긴 결과였다.

수성에게 왕위 찬탈을 부추긴 사란은 관나부 우태 미유와 환나부 우태 어지류, 비류나 조의 양신 드잉었다. 그들은 은밀히 수성을 찿아가 왕위를 차지할 것을 말하엿고, 수성은 처음엔 받아들이지 않았으나 시간이 지나면서 윙위에 욕심을 내었다.

수성이 왕위를 찬탈하려 한다는 소문이 돌자 좌보 목두루 등은 스스로 병을 핑계로 벼슬을 내놓고 조정에서 떠나버렸다. 또한 수성의 아우 백고는 ㅘㅇ위를 찬탈하지 말 것을 간곡히 부탁했지만 수성은 찬탈의 뜻을 버리지 않았다.

그러나 수성은 이후에도 역모계획을 실행하지 못했다. 수성은 이러한 가운데 태조왕이 승하하기만을 기다리며 세월을 보냈다. 그러나 태조왕은 좀처럼 죽지 않았다. 그래서 어느듯 태조왕이 백 살에 가까웠고, 수성 자신도 일흔을 훌쩍 넘겨버렸다.

그러자 수성은 모반을게획하게 되었고, 그런 상황에 동한이 화친조약을 어기고 현도에 둔전육부를 설치하자, 태조는 서기 146년 8월 군사를 동원하여 한나라 요동 서안평을 공격하도록 하여 대방 현령을 죽이고, 낙랑 태수의 처와 아들을 붙잡아 온다.

조정이 급박하게 돌아가는 가운데 기회를 엿보고 있던 수성은 모반을 실행에 옮기는데, 이 사실이 우보 고복장이 수성의 역모 사실을 태조에게 보고되었으나 이미 모든 실권이 수성에게 넘어간 뒤라 태조는 아무런 힘을 쓸 수가 없어 수성에게 왕위를 물려주고 상왕으로 물러앉는다.

그후 태조는 별궁에서 세월을 보내다가 19년 후인 서기 165년 3월에 119세의 나이로 영광스런 생을 마감한다.

태조왕의 가족들

태조왕의 가족에 대한 기록은 남아 있지 않다. 그는 왕후에게서 막근과 막덕 두 아들을 두었다.

막근태자(?~서기 148년)

막근태자는 태조왕의 맏아들로 태조왕의 왕후 소생이다. 언제 태어낫는지는 전해지지 않으며 성장한 뒤에는 숙부인 수성대군과 알력이 잇었던 것으로 봉니다.

태조왕은 서기 121년에 병상에 누우면서 아우 수성에게 정사를 맡긴다. 이 때부터 조정의 권력은 수성에게 집중되었고, 그는 마침내 왕위를 찬탈할 음모를 꾸미게 된다. 그리고 26년 후인 서기 146년에 태조왕을 위협하여 왕위를 빼앗고 스스로 왕이 되었다.

이렇듯 수성이 불법으로 왕위에 오르자, 신하들 사이에서 수성을 제거하려는 움직임이 일어난다. 이를 미리 포착한 수성은 147년 3월에 태조왕의 근신인 재상 고복장을 먼저 제거한 후, 이듬해인 148년 4월에 태조왕의 맏아들 막근태자를 살해함으로써 막근태자는 비운의 인생을 마감한다.

차남 막덕왕자는 막근태자가 살해되자 자신에게도 화가 미칠것을 우려하여 스스로 목매어 자살하게 된다.

태조라는 묘호에 담긴 역사적 의미

한국과 중국 및 일본 역사를 통해 '태조'란는 묘호를 처음 사용한 국가는 고구려이다. 흔히 '태조'라는 칭호는 국가를 세운 사람에게 붙이는 묘호인데, 어째서 고구려 6대조에게 처음으로 붙이게 되었을까? 이것은 단순히 '큰 할아버지','큰 조상'이라는 뜻이었을까?

왕의 묘호에 '조(祖)'를 붙이기 시작한 것은 서한 시대부터이다. 서한을 세운 유방의 묘호를 고조'(高祖)'라고 한 것이 그 시작이다. 그 이전에는 '제(帝)' 또는 '왕(王)'을 사용하였는데, 중국 대륙을 통일한 '시황'이 처음으로 '황'을 사용했다. 하지만 황 역시 '제'의 범주에 들어간다.

이렇듯 묘호에 '조'를 붙인 예는 서한의 고조가 처음이며, 그 같은 칭호를 남긴 최초의 기록은 사마담과 사마천 부자에 의해 만들어진 <사기>이다. 하지만 서한 시대에도 고조 이외의 모든 왕들의 묘호에 '제'를 사용하였다. 물론 동한은 서한을 잇는다는 의미에서 '고조'라는 묘호를 사용하지도 않았다.

동한 이후 삼국시대에는 모든 왕의 묘호에 '제'를 사용하였고, '조'를 사용한 예는 없다. 그 후 양진시대나, 남북조, 수나라 때까지도 '조'가 사용된 예는 없다. 그러다가 당나라에 와서 다시금 '조'를 사용하였으며, 이 때부터 묘호에는 '조'와 '종'의 개념이 분명해진다. 그러나 이 때 당을 세운 이연에게는 '고조'라는 묘호를 붙인다. 말하지면 '태조'라는 묘호는 이 때까지도 나타나지 않았다는 것이다. 중국 역사에서 '태조'라는 묘호가 처음으로 나타나는 것은 5대 시기이다. 그러나 5대 시기에 와서도 '고조'와 '태조'가 혼재되어 사용되었다.

5대 중에 후량과 후주는 건국자를 '태조'라 칭했고, 후진과 후한은 '고조'라 칭했으며, 후당은 당을 잇는다는 의미에서 이 두 묘호를 모두 피했다. 따라서 중국의 역사에서 건국자를 '태조'라고만 칭하기 시작한 것은 송나라 때부터이다. 송, 원, 명, 청 등은 건국자를 모두 '태조'라 칭하고 있기 때문이다.

이처럼 중국 역사에서 '태조'라는 칭호를 사용한 시기는 고구려에 비해 한참 뒤의 일이다. 5대 시기가 907년에 시작되는 사실을 감안할 때, 고구려는 그보다 약 700년 앞서서 '태조'라는 묘호를 사용한 것이다. 때문에 '태조'라는 묘호의 기원은 고구려에서 시작되었다는 것을 알 수 있다.

이 '태조'라는 묘호는 나라를 세운 사람에게 붙이는 묘호이다. 하지만 이 칭호를 사용한 고구려인들은 제6대 왕에게 그 묘호를 올렸다. 다시말해서 '태조'라는 묘호가 처음 사용될 당시에는 반드시 '나라를 세운 사람'에게만 붙이는 칭호가 아니었다는 뜻이다. 그러나 '태조'라는 묘호가 후대에 가서 나라를 세운 사람에게만 붙이는 묘호가 된 것으로 봐서 이 묘호는 결코 일반적인 묘호가 아니며 특별한 의미가 부여되어 있다는 뜻이다. 즉 고구려의 6대 왕은 고구려인들에게 단순히 제6대 임금이라는 사실 이외에 특별한 의미가 있었다는 것이다.

고구려의 시조가 동명성왕이라는 사실은 의심할 여지가 없기 때문에 제6대 왕에게 올린 '태조'라는 묘호는 결코 '나라를 처음 연 임금'이 아니며 '나라를 처음 연 사람'에 준하는 호칭으로 보아야 할 것이다.

그렇다면 고구려인들은 왜 하필 제6대 왕에게 태조라는 호칭을 붙인 것일까?

이는 태조의 업적과 깊은 관련이 있는 듯하다. 태조 때 고구려는 대대적인 고토회복운동을 벌여 고조선의 고토를 거의 회복했다. 또한 이때 고구려는 동한과 숱한 전쟁을 벌여 군사적 우위를 확보하는 한편 산동 지역 아래쪽에까지 세력을 뼏혀 대륙의 맹주로 자리잡게 된다. 이 같은 국력의 강성으로 고구려는 종주국의 면모를 갖추었고, 독자적인 연호를 사용했을 가능성이 높다.

<후한서>에서 태조를 "태어날 때부터 눈을 열어 세상을 꿰뚫어볼수 있었다."고 표현한 것도 바로 태조 때부터 고구려가 강성해진 사실을 은유적으로 표현한 것으로 보아야 할 것이다.

따라서 '태조'라는 묘호는 고구려가 주변국에서 종주국으로 변모한 사실을 담고 있는 칭호라는 것을 알 수 있다. 당시 고구려 세력으로 봐서 스스로 종주국을 칭한다 해도 전혀 손색이 없었을 뿐만 아니라, 그 어느 나라도 그것에 대해 시비를 걸지 못할 상황이었다. 때문에 고구려인들이 제6대 임금의 묘호를 '태조'라고 붙인 것은 그가 고구려를 재탄생시켰을 뿐 아니라 고구려가 종주국이었다는 사실을 드러내기 위함이었다고 보아야 할 것이다.

장수왕 68년 4월의 기사에서 "남제 태조 소도성이 왕을 표기장군으로 삼았다."는 구절이 나오는데 여기서 남제 태조 소도성은 고제로 남제를 일으킨 인물이다. 이처럼 고구려인들은 나라를 세운 인물에게 태조라는 칭호를 붙였다. 이는 남제의 소도성이 살아 있을 당시에는 태조라고 불렸음을 의미한다. 즉 고구려가 제6대 왕에게 태조라는 칭호를 붙인 이래 350여 년이 지난 다음에야 남제에서 다시금 태조라는 칭호를 사용한 것이며 그것도 나라를 세운 인물에게 붙인 칭호였다.

이같은 사실은 고구려의 태조 이후에 "'태조'라는 묘호는 나라를 세운 인물에게 붙이는 칭호로 굳어졌음을 의미한다. 이는 곧 고구려의 제6대 임금 태조가 고구려를 종주국으로 발전시킨 임금임을 확인시켜 주는 것이다. (고구려에서 황제라는 용어를 사용하지 않고 '태왕'이라는 용어를 사용하였는데, 이는 황제에 대한 고구려식 표현이라고 보아야 할 것이다. 태왕이 황제와 동격이라는 것은 고구려에 복속된 지역의 우두머리를 왕이라고 부르는 사실에서도 확인된다. 황룡국 왕, 동해국 왕 등이 좋은 예이다.)

광개토왕 비문에 '영락'이라는 것은 연호가 아니라고 주장하기도 하고, 또 어떤 이는 단지 광개토왕 대에만 연호를 사용했을 것이라고 말한다. 하지만 고구려의 국력은 광개토왕 때에만 극대화되었던 것이 아니라는 사실을 알게되면 더 이상 그 같은 주장을 하지 못할 것이다. 고구려는 태조 대에 힘이 막강해져 국제사회에서 종주국의 지위를 확보하고 독자적인 연호를 사용한 이래 꾸준히 그 상황을 이어갔던 것이다.

아! 위대한 고구려!

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 시론들... (0) | 2010.09.30 |

|---|---|

| 한국의 역사 27 : 고구려 역사 10 (제7대 차대왕) (0) | 2010.09.30 |

| 이론적인 공정사회와 현실의 괴리 (0) | 2010.09.28 |

| 한국의 역사 25 : 고구려 역사 8 (제5대 모본왕) (0) | 2010.09.28 |

| 그들의 승리에 왜 눈물이 나는 걸까? (0) | 2010.09.27 |