향기마을

한국의 역사 703 : 조선의 역사 245 (제16대 인조 20) 본문

한국의 역사 703 : 조선의 역사 245 (제16대 인조 20)

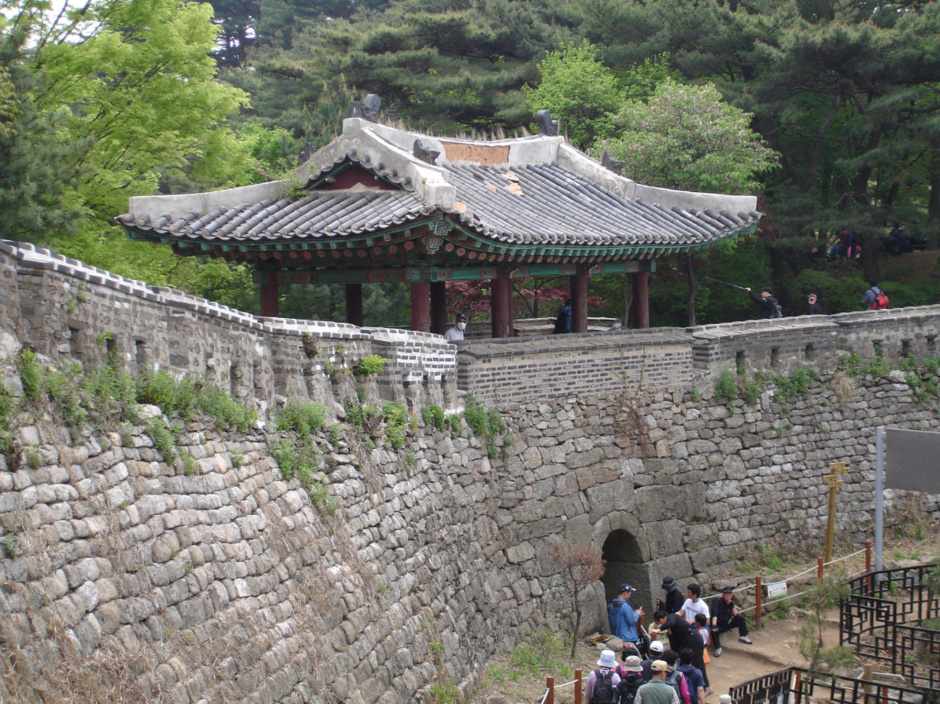

남한산성

제16대 인조(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

지금까지 인조실록과 조선의 군제, 정묘.병자호란 당시의 군사력에 대하여 살펴보았다. 문을 숭상하고 무를 천시하는 나라는 외침을 당할 수밖에 없고 결국에는 속국 아니면 망국의 길을 간다는 사실을 기억할 필요가 있을 것이다.

이제부터는 청나라(후금)의 건국 과정과 정묘.병자호란(조청전쟁) 발발까지 전반적인 과정을 명지대 사학과 한명기 교수의 글을 참고로 싣는다. 비교적 정확하고 자세한 내용이라 많은 참고가 될 것으로 생각된다.

청나라 건국 과정과 정묘, 병자호란 1

여진족과 만주, 그리고 명나라

|

● 여진족과 만주, 그리고 명나라

여진은 상고 시기 숙신(肅愼), 말갈(靺鞨) 등으로 불리던 퉁구스 계통의 소수민족이다. 그들의 발상지이자 활동무대는 우리가 보통 만주(滿洲)라고 부르는 오늘날의 중국 동북지방이었다. 만주란 과연 어떤 곳인가?

많은 한국인들은 만주 하면 먼저 고구려를 떠올린다. 동시에 그곳은 독립운동가들이, 빼앗긴 나라를 되찾기 위해 말을 달리던 벌판이기도 하다.

|

해마다 수많은 한국인들이 고구려의 옛 수도인 지안(集安)을 찾고, 백두산 천지(天池)에 오른다. 한국인들은 광개토대왕비와 장군총을, 그리고 천지의 푸른 물결을 바라보며 잃어버린 ‘고구려의 영광’을 추억한다.

한국인들에게 이렇듯 각별한 의미를 지닌 만주는 지난 1000년 동안 그야말로 풍운의 땅이었다. 고구려와 발해가 멸망한 뒤 만주는 한국인들과는 멀어졌다.

이후 19세기까지 만주에서는 거란, 여진, 몽골, 한족, 그리고 다시 여진족의 순으로 주인이 바뀌었다.

19세기 후반부터는 만주를 놓고 일본과 러시아가 치열한 다툼을 벌였고,1945년 이후에는 공산당과 국민당의 격전이 벌어진 뒤, 만주는 중국 땅이 되었다.

만주에서 일어나 대제국 청을 세운 여진족은 오늘날의 중국에 커다란 선물을 남겨 주었다. 청나라가 차지했던 광대한 땅이 고스란히 오늘날 중국의 영토로 계승된 것이다. 명나라 시절, 한족 지식인들은 여진족을 야만인이자 ‘금수(禽獸)’라고 멸시했다.

하지만 청은 1644년 명을 접수한 이래 영토를 확장하여 신장(新疆), 티베트, 내몽골 지역을 자신들의 판도 속으로 집어넣었다. 청나라의 지배 아래서 중국의 영토는 과거 명나라 시절보다 거의 40% 가까이 불어났다.

그뿐만이 아니다.

1644년 베이징을 접수할 무렵, 여진족의 인구는 대략 50만, 한족의 인구는 1억 5000만명 정도로 추산되고 있었다. 이후 여진족은 자신들보다 300배 가까이 많은 한족들을 300년 가까이 지배한다. 좀처럼 믿기 어려운 사실이자, 동시에 여진족과 청조 지배층의 정치적 역량이 결코 만만치 않았음을 방증하는 대목이다.

하지만 지금은 어떠한가?

오늘날 만주에서는 700만 정도의 여진족이 중국의 ‘소수민족’으로 전락하여 명맥을 유지하면서 살아가고 있다. 하지만 그들 가운데 고유의 말과 문자를 말하고, 읽고 쓸 줄 아는 사람은 거의 없다. 사실상 한족에게 동화되어 버린 것이다.

조선은 비록 병자호란에서 청에 항복했지만 한(韓)민족은 여전히 살아남아 독자적인 국가와 민족문화를 유지하고 있다. 조선을 굴복시킨 청 태종 홍타이지가 지하에서 이같은 사실을 안다면 어떤 생각을 할까?

병자호란은 비록 치욕의 역사였지만, 중국의 무시무시한 동화력을 이겨내고 살아남은 자부심만은 우리의 ‘엄청난 자산’이라는 사실을 환기하면서 글을 이어간다.

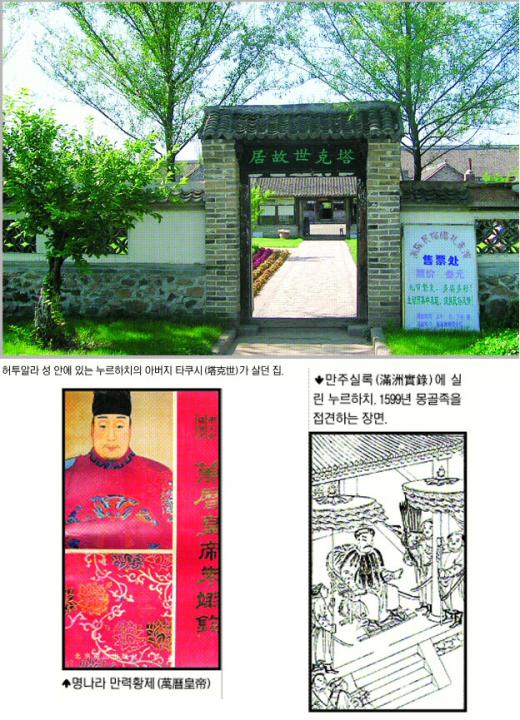

● 아구다(阿骨打,아골타)의 추억

오늘날 중국 랴오닝성(遼寧省) 신빈(新賓)에 있는 만족(滿族) 자치현(自治縣)에 가면 허투아라(赫圖阿拉)라는 성이 남아 있다. 이곳은 바로 누르하치와 홍타이지가 태어나고 자랐으며, 장차 청 제국을 건국하는 기반이 되었던 흥경노성(興京老城)의 옛터이다. 왕궁이 있었던 곳의 면적은 기껏해야 우리나라 시골의 여느 초등학교 넓이 정도에 불과하다. 최근 과거 누르하치와 홍타이지가 집무했던 한왕전(汗王殿)을 비롯한 몇 개의 건물을 복원해 놓았다.

왕성(王城)이라고 하기에는 너무나 소박한 허투아라성의 모습은 16세기 후반까지 중화제국 명의 지배를 받으며 만주의 이곳저곳에 흩어져 살던 여진족들의 초라한 상황을 상징한다. 하지만 누르하치의 먼 조상들은 결코 초라하지도, 호락호락하지도 않았다.

926년 발해가 거란에 멸망당한 이후 여진족들은 통일된 국가를 형성하지 못하고, 만주 각지에 흩어져 살았다. 거란족은 요(遼)를 세워 10세기부터 12세기 초까지 만주와 화북일대를 차지하는 제국이 되어 남쪽의 송(宋)과 각축을 벌였다.

1115년 그런 와중에 여진족 내부에서는 아구다(阿骨打)라는 영걸이 나타났다. 그는 주변의 여진 부족들을 아울러 나라를 세웠는데 국호를 금(金)이라고 했다. 훗날 누르하치도 나라 이름을 한때 대금(大金)이라 지칭했는데, 사람들은 보통 후자를 아구다가 세웠던 금과 구별하여 후금(後金)이라고 부른다.

아구다의 금은 이후 더욱 세력을 키워 요를 멸망시키고 1127년엔 한족 왕조 송을 양자강 남쪽으로 밀어냈다. 송의 흠종(欽宗)과 휘종(徽宗)은 금의 포로가 되었고, 이후 남송(南宋)은 금에 세폐를 바쳐야 하는 처지로 전락했다. 한족들에게는 굴욕스럽기 짝이 없는 일이었다.

금은 비록 1234년 몽골에 의해 멸망했지만, 이후 한족들에게 아구다와 금의 존재는 기억 속에서 ‘공포의 대상’으로 자리잡게 되었다.

1368년 중원에는 다시 한족 왕조 명(明)이 들어섰다. 중원을 지배했던 몽골족의 원(元)나라는 베이징을 버리고, 북으로 도주하여 고비사막 방면까지 쫓겨갔다. 명은 다시 만주 쪽으로 세력을 뻗치면서 각지에 흩어져 살고 있던 여진족들을 통제하기 위한 방책을 마련하기 위해 고심한다.

● 너무 강하지도, 약하지도 않게 하라

1279년 남송 멸망 이후 거의 백년 만에 중원을 되찾아 한족들의 자존심을 회복한 명의 여진정책은 분명한 목표를 갖고 있었다.

그것은 여진족을 통제하되 그들을 너무 강하지도 않게, 그렇다고 너무 약하지도 않게 ‘섬세하게’ 길들이는 것이었다. 명은 흩어져 있는 여진족들 사이에서 과거 아구다와 같은 패자(覇者)가 출현하는 것을 가장 두려워했다. 그렇게 되면, 여진족이 다시 커다란 세력으로 뭉치게 될 것이고 송나라가 겪었던 ‘끔찍한 경험’을 되풀이할 수 있기 때문이었다. 그렇다고 여진족들을 뿔뿔이 흩어진 상태로 방치할 수도 없었다. 왜냐하면 명은 북으로 도망간 몽골의 원나라(보통 北元이라 부름)를 여진족을 이용하여 견제하고자 했기 때문이었다. 명은 몽골을 견제하기 위해 이이제이(以夷制夷) 방식을 고려한 셈이다. 그러려면 여진족이 어느 정도까지는 강해질 필요가 있었다. 한마디로 명의 여진정책은 일종의 ‘딜레마’였다.

명은 고심 끝에 14세기 후반부터 만주의 여진족들을 분할지배 방식으로 통제하는 시스템을 만들었다.

명은 랴오허(遼河)를 기준으로 서쪽, 즉 오늘날 랴오닝성에 해당하는 지역에는 요동도사(遼東都司)라는 기구를 설치, 지역의 한족들을 직접 통치했다. 그리고 요동도사가 관할하는 산하이관(山海關) 부근부터 관전(寬奠)에 이르는 넓은 지역에 변장(邊牆)이라 불리는 담을 쌓았다. 여진족들은 이 담을 넘어 서쪽으로 올 수 없었다.

랴오허 동쪽, 오늘날 지린(吉林)성과 헤이룽장(黑龍江)성에 해당하는 광대한 지역에는 노아간도사(奴兒干都司)라는 기구를 두어 여진족을 통치했다.

그 아래에는 위소(衛所)라는 기관을 두어 여진족 출신을 우두머리로 임명하고 자치를 허용했다. 하지만 위소의 우두머리를 임명할 때나, 여진족 내부에서 분쟁이 생겼을 때에는 명의 지휘부가 개입했다. 여진족의 자치를 허용하되, 여진족 유력자들을 명의 행정체계에 포섭하여 통제하는 전형적인 ‘분할통치(divide and rule)’였다.

건국 직후부터 16세기 중반까지 명의 여진정책은 그럭저럭 성공적이었다. 비록 우여곡절이 있었지만, 이 기간 동안은 명 내부의 정치가 그런대로 역할을 했기 때문이다.

하지만 16세기 후반에 이르면서 상황은 달라졌다. 만력제(萬曆帝)의 정치적 태만과 무능, 그에 더하여 임진왜란과 같은 명 외부의 격변까지 맞물리면서 여진정책은 흔들리기 시작했다.

마침 이 무렵부터 세력을 키우기 시작했던 누르하치는 이 기회를 놓치지 않았다.

|

● 명, 건주·해서·야인 여진을 주무르다

명나라 시절 만주의 여진족은 거주지역에 따라 크게 건주(建州), 해서(海西), 야인(野人) 여진으로 구분되었다. 누르하치를 배출한 건주여진은 주로 요동에 가까운 조선의 압록강 너머 고구려와 발해의 고토 지역에 살고 있었다. 일찍부터 농경에 종사했다. 해서여진은 과거 금을 세웠던 아구다의 직계로서 오늘날 하얼빈 부근과 송화강 유역에 흩어져 살았다. 야인여진은 송화강 북방, 흑룡강 남쪽에 거주했다. 명으로부터 한참 멀리 떨어진 데다 주로 수렵에 종사했기 때문에 가장 미개한 종족으로 취급되었다.

여진족 내부에서 아구다와 같은 패자가 출현하는 것을 막으려 했던 명나라는 정치적 통제 이외에도 경제적 통제 수단을 교묘히 활용했다. 당시까지 여진족들은 곡물을 비롯해 소금, 포목, 철제 농기구 등 생필품을 자급하지 못했다. 그들은 자신들의 특산물인 말(馬), 모피, 인삼, 진주 등을 주고 명나라 상인들로부터 생필품을 구입했다.

명 조정은 상인들끼리 교역하는 장소를 엄격히 제한했을 뿐 아니라, 명나라 황제 명의의 칙서(勅書:교역허가증)를 소지한 여진족 유력자에 한해서만 교역을 허가했다.

명이 정한 규칙을 위반하거나, 명의 권위에 도전하려 할 경우 칙서는 가차없이 회수되었고 교역은 금지되었다. 생필품 공급이라는 ‘목줄’을 틀어쥠으로써 여진족들을 길들이려는, 명의 입장에서는 아주 편리하지만 여진족의 입장에서는 무시무시한 수단이었다.

그같은 명의 지배정책에 정면으로 도전한 인물이 건주여진 출신의 왕고(王)였다. 누르하치의 외조부로 알려진 왕고는 1574년, 부족의 병력을 이끌고 랴오양과 선양을 공격했다. 명이 고분고분하지 않은 자신에게 교역을 금지시킨 데 따른 반감을 행동으로 옮겼던 것이다.

하지만 3000여명에 불과했던 왕고의 병력은 6만명에 이르는 명의 진압군 앞에서 맥없이 무너지고, 왕고는 겨우 탈출해 해서여진의 하다부(哈達部)로 숨어들었다. 그런데 하다부는 왕고를 포박하여 명군 사령관 이성량(李成梁)에게 넘겼고, 왕고는 다시 베이징으로 압송돼 능지처참형에 처해졌다.

● 할아버지와 아버지의 피값으로 얻은 기반

이성량이 왕고를 진압할 무렵, 누르하치의 조부 교창가(覺昌安)와 부친 타쿠시(塔克世)는 이성량의 편에 서서 명에 충성을 다하고 있었다. 타쿠시는 장인인 왕고를 진압하는 명군의 작전에 협조했고, 그 대가로 명 조정으로부터 벼슬을 받기도 했다.

1583년, 더 참혹한 비극이 일어났다. 자신의 부친을 죽게 만들었던 하다부와 명군에 대해 원한을 품었던 왕고의 아들 아타이(阿台)가 복수에 나섰던 것이다. 아타이는 하다부와 대립했던 해서여진의 예헤부(葉赫部) 등을 끌어들여 하다부를 공격했다.

하지만 이번에도 이성량이 걸림돌이었다. 이성량은 교창가와 타쿠시, 누르하치까지 이끌고 아타이가 쫓겨 들어간 고륵채(古勒寨)성을 향해 총공격을 감행했다.

성이 거의 함락될 무렵, 교창가와 타쿠시는 성안으로 들어갔다. 아타이의 아내가 교창가의 손녀(누르하치의 백부의 딸, 누르하치의 사촌)였기 때문에 그녀를 구하기 위해서였다. 물론 아타이에게 항복을 권유하려는 목적도 있었다. 하지만 아타이는 항복을 거부하다가 부하에게 피살되었고, 성은 결국 함락되었다. 이윽고 명군은 성안에서 대학살을 자행했는데, 교창가 부자도 그 와중에 적으로 오인되어 피살되었다.

눈앞에서 조부와 부친이 피살되는 장면을 목도했던 누르하치의 심정은 어떠했을까?

명은 이제 그에게 ‘만세불공의 원수’가 되었다. 누르하치가 훗날 명에 선전포고하면서 일곱 가지 원한(七大恨)을 내세웠는데, 그 가운데 명군에 의한 부조(父祖)의 피살을 가장 먼저 거론한 것은 당연한 것이었다.

어쨌든 난감해진 것은 이성량과 명 조정이었다. 그들은 두 사람의 피살이 ‘고의적인 것’이 아니라는 점을 거듭 강조하고, 누르하치에게 칙서 30통과 말 30필을 배상금으로 주었다. 동시에 그에게 타쿠시가 명으로부터 받았던 도독(都督) 직함을 물려주었다.

이윽고 1583년 5월, 누르하치는 부조의 원수를 갚기 위해 군대를 일으켰다. 그 대상은 명이 아니라, 명에게 협조적이었던 주변의 건주여진 부족이었다. 당시 스물다섯의 약관에 불과했던 누르하치에게 명은 아직 상대하기가 몹시 버거운 존재였기 때문이다.

명으로부터 받은 칙서 30통은 군사활동에 필요한 자금줄이 되었다. 칙서를 많이 가진 누르하치에게로 명 상인들과 무역을 원하는 여진의 인삼, 모피, 진주 상인들이 모여들었다. 그는 인삼, 모피, 진주의 유통로를 장악했으며 무역 과정에서 막대한 부를 축적했다.

그는 이제 군사 지휘관인 동시에 확실한 기반을 지닌 거상(巨商)이기도 했다.

1589년, 누르하치는 마침내 건주여진 부족 전체를 통일했다. 누르하치에게서 ‘아구다’의 재림(再臨) 조짐을 간파한 이성량은 경악했다. 그는 명 조정에 건의하여 누르하치에게 용호장군(龍虎將軍)이라는 직함을 내렸다. 그를 명의 관직체계 속으로 끌어들여 견제하기 위한 응급수단이었다.

하지만 때는 이미 늦었다.

● ‘채수(債帥)’ 이성량

이성량(1526∼1618)은 임진왜란 때 명군을 이끌고 조선에 들어온 이여송(李如松)의 부친이다. 그의 조상은 본래 조선 출신으로, 명나라 초기에 요동으로 건너가 철령(鐵嶺)에 정착했다. 뒤에 군공을 세워 철령위 지휘첨사(指揮僉使)가 되었고 40세 이후 출세 가도를 달렸다. 그는 1570년부터 1591년까지 만주에서 여진과 몽골 세력을 견제하는 명의 최고 군사책임자를 역임했다.

승패가 무상하고, 그에 따른 상벌이 엄격할 수밖에 없는 무장의 세계에서 무려 22년 동안이나 자리를 지킬 수 있었던 비결은 무엇일까?

역사는 이성량을 ‘채수(債帥)’라고 부른다. 인사권을 쥐고 있는 조정의 고관들에게 막대한 뇌물을 정기적으로 상납하고, 그들의 비호 아래 자리를 유지하는 장수를 말한다.

이성량은 누르하치와 결탁하여 만주에서 얻은 막대한 양의 모피와 진주를 밑천으로 명 조정의 중신들을 구워삶았다. 그 결과 그의 패전은 ‘없었던 일’이 되고, 시원찮은 승전은 ‘대첩(大捷)’으로 둔갑했다. 그뿐만이 아니다. 그의 아들 이여백(李如柏)은 누르하치 동생의 딸을 첩으로 맞이했다.

요동에서는 ‘오랑캐 추장의 사위가 요동을 지킨다.’는 비아냥까지 일어나고 있었다.

권력과 부를 한손에 거머쥔 이성량이 누르하치를 제대로 견제하는 것은 불가능했다. 그는 ‘장기집권’으로 타락하고 있었고, 그 배후에는 부패한 명 조정의 중신들이 있었으며, 다시 그 뒤에는 태만하고 무능한 만력(萬曆) 황제가 있었다.

이같은 배경에서 1583년은 역사적인 해가 되었다. 결과론이긴 하지만 이성량의 군대가 좀더 분별력이 있었더라면 누르하치의 부조를 죽이지 않았을 것이고, 누르하치가 복수심에 불타 명과의 전쟁에 나서지도 않았을 것이다.

그러면 궁극에는 조선도 병자호란과 같은 비극을 겪지 않았을 것이며, 명·청 교체와 같은 대격변도 없었을 것이라는 가정도 가능하지 않을까?

역사에서 가정이란 부질없는 것이지만 누르하치와 이성량의 행보를 보면 문득 ‘나비효과’라는 용어가 떠오른다.‘베이징에 있는 나비의 날갯짓이 한달 후 뉴욕에서 폭풍을 발생시킬 수도 있다.’는 물리학의 비유 말이다. 사소해 보이는 인간의 행동 하나가 엄청난 파국으로 이어졌던 역사의 거울 앞에서 문득 두려움을 느끼게 된다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 704 : 조선의 역사 246 (제16대 인조 21) (0) | 2012.09.10 |

|---|---|

| 우면산 가을 1 : 새로 단장한 우면산 모습 (0) | 2012.09.09 |

| 한국의 역사 702 : 조선의 역사 244 (제16대 인조 19) (0) | 2012.09.08 |

| 한국의 역사 701 : 조선의 역사 243 (제16대 인조 18) (0) | 2012.09.07 |

| 한국의 역사 700 : 조선의 역사 242 (제16대 인조 17) (0) | 2012.09.06 |