향기마을

한국의 역사 700 : 조선의 역사 242 (제16대 인조 17) 본문

한국의 역사 700 : 조선의 역사 242 (제16대 인조 17)

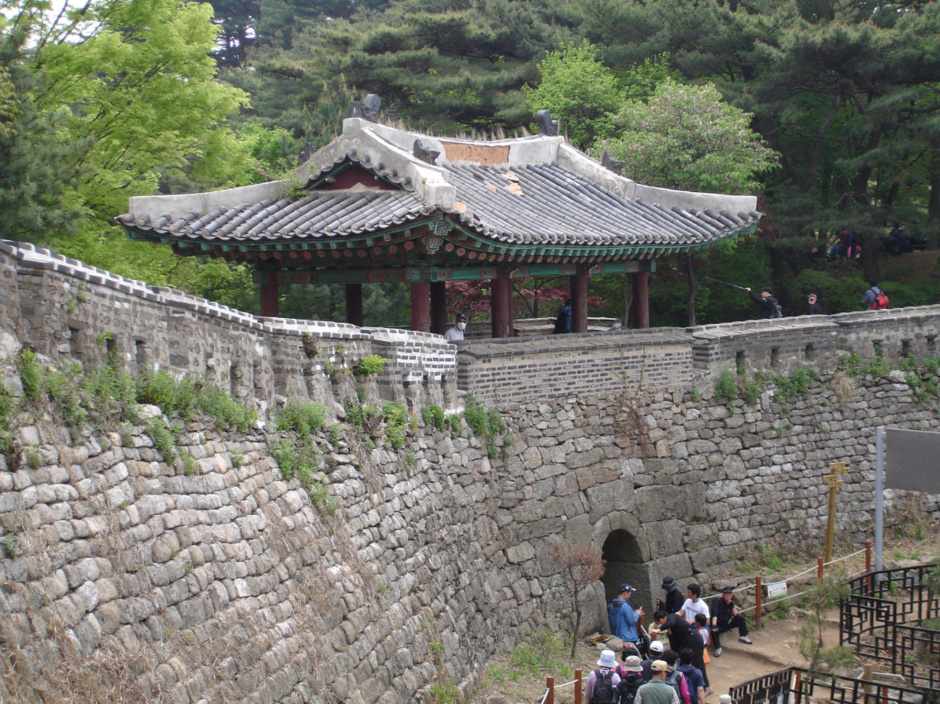

남한산성

제16대 인조(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

인조실록의 내용은 아니나, 추가로 조선의 군사제도와 정묘.병자호란 당시의 군사력에 대해서 살펴보기로 한다.

문제는 조선이 임진왜란이라는 국난을 겪으면서 많은 국방상의 문제점이 도출되었고 선조의 뒤를 이은 광해군이 재위기간 내내 국방개혁을 추진하였음에도 불구하고 인조 반정으로 정권을 잡은 서인 정권이 왜 그토록 후금에게 허무하게 침략을 당하였고 삼전도 항복이라는 유사 이래 치욕적인 일을 당하게 되었는지를 알아보기 위해서는 당시의 조선 군제와 국방력, 전략.전술 등을 한 번 살펴볼 필요가 있을 것이다. 우리가 역사를 공부하는 것이 당시의 승자들이 쓴 과장과 거짓으로 가득찬 실록의 내용만으로 이해하면 안 될 것이며 당시의 전반적인 국제정세와 집권층의 사상과 정책, 제도적인 문제점, 사회 풍조, 국력 수준 등과 관련하여 실패하게 된 원인을 살펴보고 현재의 우리들의 상황과 비교, 분석, 판단하여 앞으로 우리들이 가야할 길을 찿는 것이 중요하다고 생각된다.

우리들은 조선의 임금 중 통상 가장 무능했던 임금으로 선조와 인조를 꼽는 경우가 있는데, 두 임금이 모두 외침을 당하던 시기의 임금이었으며 둘 다 모두 서출들이라는 점이다. 물론 다른 임금들이 재위 기간 중 전쟁이 발발하였다면 이 두 임금보다 더 무능하였다고 역사에 기록되었을지도 모른다. 조선에서 서출 임금들이 재위 기간 중 하필 전쟁이 발발하였고 그 왕권이 불안할 수밖에 없었던 것은 근본적으로 당시 조선의 유교 사회 사상과 적자 승계를 신봉하던 그들에게 정통성 없는 권력 승계가 지닌 숙명적인 불안정성, 그리고 명분과 실리의 판단 착오에서 찿을 수 있으며 지도자와 집권층의 탐욕과 무능, 상실된 사회의 역동성에서 찿을 수 있을 것이다.

사실 선조는 시기심과 질투심이 많았으나 그렇게 무능하지는 않은 듯하다. 왜냐하면 나름대로 머리가 좋았던 사람이었고 유교정치의 이상론에 의거 붕당정치를 조성하면서 조정내에서 신하들을 상호 견제시키며 왕권을 강화시켜 나갔으나 불운하게도 임진왜란 발발로 인해 바람 앞에 등불처럼 망해가던 나라를 되살리는 데는 명나라로부터 그래도 군대를 지원받아 일본군을 물리치는 등 국난을 극복하는 데 지도자로써 주도적인 역활을 함으로서 나라를 구하고 전쟁을 종식시킨 선조의 공이 컸기 때문이다. 그 공이란 바로 나락에 빠져있던 풍전등화의 조선을 어떻게던지 망하지 않고 왕조의 명맥을 유지시킨 것이기 때문이다. 그러나 명나라는 조선을 구원하고 나서 국력이 소진되어 결국 망국의 급속한 나락으로 떨어지고 말았지만......

인조 시대의 대청전쟁(정묘.병자호란)은 선조대부터 시작되었다고 생각된다. 문제는 선조, 광해군, 인조가 모두 적자가 아닌 방계승통이라는 엄청난 취약점을 안고 즉위한 그들의 마음 속에는 항상 언제던지 주변에 왕권을 위협하는 세력에 의해 자신의 왕권이 위협받을지 모른다는 불안감이었다. 그래서 선조는 적자를 낳기 위해 아기를 낳지 못하던 정비기 죽자 결국 죽기 직전 나이 50줄이 넘어서 10대의 어린 왕후 인목대비를 맞아 들여 불행의 씨앗인 영창대군을 낳고 어느날 유언도 남기지 못하고 홀연히 졸하고 말았다. 결국 후계자 선택의 칼자루는 죽은 선조의 계비이며 대궐의 최고 어른인 인목대비에게 있었다. 조정과 인목대비는 고심끝에 임진왜란 동안 분조를 이끌며 많은 공을 세우는 등 이미 오랜 기간 세자로서의 역활을 수행해오던 광해군을 선택하였는데 자신의 아들이며 적자인 영창대군을 포기하고 정할 수밖에 없었던 인목대비의 고민에서 찿을 수 있다. 결국 광해군은 인목대비의 결단에 의해 언문 교지로 후계를 승계하였지만, 만약 그렇지 않고 인목대비가 무리한 욕심을 부려 영창대군을 승계토록 결정하였다면 어찌되었을까? 아마 영창대군이 성인이 될 때까지 조선은 세자에서 밀려난 광해군을 포함한 전쟁에서 많은 공을 세운 대북파 세력의 반발은 물론 오랜 기간 인목대비의 수렴청정과 인목대비의 아버지 김재남 일파의 외척들의 천하가 되었을 것이다. 그렇게 되었다면 아마 어쩌면 내.외적인 더 큰 혼란으로 나라가 멸망하지는 않았을까 하는 생각도 든다. 그것은 조선 역사에서 수렴청정과 외척들이 정권을 장악하고 난뒤 나라가 융성했던 적은 한 번도 없었으며 대부분 조정이 비리와 부패로 전락하지 않은 전례가 없기 때문이다.

그래서 어렵사리 즉위한 광해군은 왕권을 강화하기 위해 임난 중 대부분 불탄 궁궐을 중건하고, 전쟁의 참상을 눈으로 직접 경험하였기에 명.청 사이에서 중립외교를 펼치며 전쟁의 참화를 막고자 무진 노력하였으며 각종 민생 안정에 주력하였다. 그러나 광해군은 즉위 과장에서 임난을 겪으면서 교분을 쌓은 대북파가 광해군의 즉위에 기여한 공로로 권력의 상층부에 포진하게 된다. 그들이 집권층이 되자 말로는 왕권을 불안하게 하는 정적 제거였지만 결국은 자신들의 입지를 강화하려는 의도에서 임해군, 능창군, 김재남, 영창대군을 사사하고 인목대비를 유폐시키는 등 무리한 악수를 두고 말았던 것이다. 물론 광해군은 반대를 하였지만 대북파는 그렇게 하지 않으면 언제 자신들이 무너질지 모른다는 불안감 때문에 강력하게 주청하였고 결국 수많은 정적을 제거하게 된 것이다. 그러자 권력에서 쫓겨난 많은 서인.남인들을 포함 지방의 선비들까지 허울 좋은 유교의 도덕경을 들먹이며 폐모론을 들끓게 함은 물론 쫓겨난 서인.남인들의 원한이 결탁되어 급기야 폐륜 임금, 친명배금의 명분을 내세운 인조반정이 일어나 광해군 정권의 실각을 초래하게 되었다. 인조반정은 명분은 그럴듯하지만 사실은 모두 자신들의 복수심에서 출발한 무리들이 결탁하여 광해군을 몰아낸 전형적인 권력 쟁탈 반란이었다. 명분 뒤에 숨겨진 탐욕이 항상 역사를 그르치게 만들었던 것은 인류 역사의 숙명인지도 모르겠다.

반정으로 즉위한 인조도 허울좋은 명분과 혈육을 죽인 복수심에서 왕권을 잡았기에 이미 공명성과 도덕성을 상실한 상태에서 출발하였다. 결국 조정은 반정 공신들이 권력을 농단하고 국제정세에는 까막눈이 되어 나중에는 반정공신들 끼리 서로 권력의 주도권을 잡기 위해 파벌이 갈라지고 남아 있던 대북파를 뿌리체 뽑겠다는 생각으로 무고한 고변이 빈발하였다. 그러니 자연적으로 조정과 사회는 혼란에 빠졌고 권력에 아부하려는 자가 속출하였고 뒤로는 비리와 부패가 만연하였음은 물론 반정공신들의 횡포와 탐욕은 혼란하던 사회의 민심 이반을 더욱 부패질하였다. 그래서 민심이 이반되어 사방에서 반란의 기미가 숙출하였고 민생은 토탄에 빠짐은 물론 국가 재정은 파탄지경에 이르고 만다. 그 와중에 반대파의 역모 혐의에 분개한 이괄의 난을 일으켜 그나마 후금의 침공에 대비하여 어렵사리 준비해 두었던 서북 방면 방어 주력 전투력의 3분지 2가 반란군에 가담하여 한성까지 점령하였으나 결국 토벌군과 벌인 길마재 전투에서 대패하여 지리멸렬되어 괴멸됨으로서 서북 변경 방어력에 크다란 구멍이 생기고 말았다.

인조의 서인 정권은 나름대로 서북 변경 방어력 강화를 위해 많은 노력을 한 것도 사실이다. 훈련도감, 어영청, 총용청, 금위영, 수어청 등 경군을 강화하여 수도 방어력을 강화하였고 최후 방어선으로 강화도와 남한산성을 수축.보강하는 등 수도권 방어력을 보강하였으며, 서북 방면의 전투력이 상실됨으로서 서북 지방의 종심을 포기하더라도 강화도-남한산성을 연한 최후 방어선으로 선방어 전략과 반대로 서북 방면에 병력을 집중 배치하여 초전부터 적을 격멸하자는 전략이 제시되었다. 그러나 이 두 가지 전략에 대해 조정의 의견이 분분하다가 결국 서북 방면 병력 집중 전략을 주장하던 김자점을 비롯한 그 일파들이 권력을 잡게 되자 의주-안주-평양-황주-평산을 연한 축선상에 제1, 2, 3 방어선을 구상하여 후금군을 무력화시킨다는 계획을 확정하고 방어 계획을 세우게 된다. 그래서 의주의 백마산성 등 축선상 각 지역에 병력을 집중 배치하여 후금군의 기마전술에 대응한 산성방어전술을 채택하였던 것이다. 그러나 실제 후금군이 침공시에는 조선의 예상과는 달리 방어 축선상의 산성을 공격하지 않고 의주에서 한양까지 500여 킬로미터를 평야지대를 통해 신속한 기동으로 한양까지 10여 일만에 돌파하여 조선군의 방어력을 무용지물로 만들어 버리고 말았다. 몽고군이나 거란족의 요나라, 여진족의 금나라, 흉노족 등 북방민족은 대부분 기마민족이다. 기동력이 뛰어난 군대를 보병 위주로 구성돤 군대가 맞선다는 것은 전장에서의 기동력의 중요성을 모르는 무지한 군대로 승패는 불을 보듯 번한 결과를 초래하곤 하였던 것이다.

그러나 문제는 당시의 군제, 무기, 전략.전술, 장수가 문제가 아니라 근본적인 문제는 국가 재정이었다고 생각된다. 서북 방면에 병력을 증원하고 싶어도 국가 재정이 바닥난 상태에서 증원이 불가하였다는 점이다. 반란으로 서북 방면 방어 주력군이 소멸되어 버렸고 청천강 이북 지역은 반란 이후 인구가 태반이 사라지고 장기간 농토가 버려진 상태로 인적. 물적 지원이 바닥난 상태에서 하삼도(경상.전라.충청) 병력을 증원하고 함경도 병력까지 일부 증원하여 서북 변경의 방어력을 일부 보강하였으나 병자호란 직전까지 서북 변경 방어 병력이 전체 2만 명에도 채 미치지 못하였다. 그나마 그 병력도 제대로 조직적인 훈련이 된 상비군도 아니며 한마디로 소집령에 따라 논이나 밭에서 농기구를 금방 던지고 달려온 부병제에 의해 구성된 오합지졸에 불과하였던 것이다.

그러나 당시 전체 인구 약 50만에 불과하던 여진족은 그들의 조상 아골타가 금나라를 세우고 중원을 차지하고 있던 거란족의 요나라를 무너뜨리고 중국 송나라를 양자강 이남으로 쫓아버린 다음 중원 이북을 차지한 것이나, 아골타의 후예 누르하치가 청(후금)나라를 세워 명나라를 무너뜨리고 중국 대륙을 차지한 것에 비하면 우리는 고구려의 위대성을 자랑하지만 중원 땅을 제대로 밟아보지도 못했고 여진족을 오랑캐라며 천시하던 동방예의지국이라는 조선은 그들의 급격한 부상과 침략을 막아내지 못하고 삼전도 치욕까지 당하였으니 더욱 할 말이 없을 것이다. 조선이 지향한 명분과 이상은 허상에 불과하였고 도덕과 윤리는 허울에 불과하였던 것이며 동방예의지국이라는 말은 바보병신들이라는 말을 왜 모를까?

이러한 조상들의 빛나는 역사를 가진 여진족은 평소 수렵과 목축으로 어린 시절부터 말타기와 사냥에 능하였고 누르하치는 청나라 건국과 부흥, 명나라 멸망과 청조 통치 기간 중 한족 통제에 주도적 역활을 수행하는 데 초석이 된 8기군을 그때부터 양성하였던 것이다. 8기군은 부족 단위, 민족별로 구성되어 평소부터 집단생활로 결집력이 강하였고 대규모 사냥 등을 통해 기마전술을 배양하였기에 분격합진의 전술이 뛰어났다. 또한 부대 이동시 말을 이용하여 이동하였기에 기동력이 뛰어났고 그들은 전투시 지형에 따라 8기군이 각기 다른 접근로를 정하여 분격하여 진출하여 목표 지점에서 합격하는 전술을 구사하였다. 적을 마주하면 전면에 철갑병, 그 다음에 궁병. 경보병 등으로 구성된 보병이 전진하여 적과 접전할 동안 좌.우측의 기병은 적의 측.후방을 포위, 격멸, 추격하는 전술을 능숙능란하게 구사하였다.

이러한 전술은 고대 로마 제국과 카르타고의 한니발이 벌인 '포에니 전쟁'을 떠올리게 만든다. 로마군은 보병 중기병의 위력은 대단하였으나 기병은 약했다. 보병끼리 전투에서 로마 중기병이 밀리는 경우는 거의 전무하여 대부분 전투에서 전승을 이루면서서 대제국을 건설하였던 것이다. 그래서 로마 제국이라는 거대 강대국으로 급부상하면서 당시 지중해 일대를 지배하던 강대국 카르타고와 패권을 두고 일전을 벌이지 않을 수 없는 상황에 직면하게 된다. 그런데 이베리아 반도(현재의 스페인) 카르타고 식민지 총독이었던 한니발은 아버지의 유훈을 잊지 않고 로마 제국 타도에 일생을 걸고 식민지 영토를 확장하면서 전력을 양성한 다음 알프스를 넘어 이탈리아 반도를 침공하였다. 당시 한니발군은 대부분 용병으로 구성되었는데 자신과 같이 오랫동안 전장터를 누비던 보병 이외에 기병으로는 갈리아족, 북아프리카 누미디어 민족 등 말을 잘타는 민족을 선발하여 구성하였다. 그래서 한니발은 16년 동안 이탈리아 반도를 종횡무진하면서 로마군을 가는 곳마다 무찔렀는데, 그 중 유명한 '칸내전투'에서는 한니발군은 '양익포위전술'로 로마군 7만 명을 자신의 5만 명의 군대로 대부분 괴멸시켜 역사에 길이남는 새로운 전술의 전개한 전투로 전쟁사에 기록되고 있다.

이에 비하여 전통적으로 조선군은 보병 위주 전술로 기병 운용을 제대로 구사할 수가 없었다. 우선 말이 부족하였고 그리고 말을 타는 생활화가 되지 않았고 또 국가에서 말을 별로 키우지도 않았다. 제주도와 남해안 섬 등지에서 말을 키운 적이 있는 몽고 점령시나 임진왜란 직전까지는 그래도 말을 키우는 목장을 운용하였으나 이후로는 별로 소요가 없어 등한시 하였고 그래서 기마병이 절대적으로 부족한 실정이었다. 그리고 급조된 기마병도 기마전술에 미흡하여 전투력을 제대로 발휘하지도 못했다. 운용되던 말도 주로 전령용이나 간부용으로만 운용되었고 평소부터 말에 대해서 정책적으로 수립된 것도 찿아보기 힘든 실정이다. 임진왜란 당시 신립 장군이 일본군을 저지하기 위해 충주 탄금대로 급히 끌고 내려간 병력 중 약 4,000여 기의 기마병을 데리고 갔는데 그 말이 대부분 전령용으로 경기, 강원 등지에서 급히 차출한 말들이었다. 그래서 전령체계가 무너지는 바람에 명령전달체계도 같이 무너졌다. 조선은 임진왜란 이후에도 기마병 양성과 기마전술에 대한 보강책을 도외시하였고 오로지 조총과 포, 활과 창.칼에 의지하여 전쟁을 치르는 원시적인 군대로 정체되었으며 결국 정묘.병자 등 조청전쟁을 치른 결과 적에게 여지없이 무너져 임금이 항복하는 치욕을 당하게 되었다.

그러면 조선의 군제와 정묘.병자호란 당시의 군사력에 대해서 살펴보기로 하자.

조선의 군제

중앙의 군제

조선의 군제 역시 다른 제도와 마찬가지로 고려의 제도를 바탕으로 차차 정비되어 갔다. 이성계는 즉위한 다음날에 곧 도총중외제군사부(都摠中外諸軍事府)를 없애고 의흥친군위(義興親軍衛)를 설치하였는데, 이것이 조선의 중앙군제 확립의 출발점이 되었다. 그리고 7월 28일 문무백관의 제도를 반포할 때 병기(兵機)·군정(軍政)·숙위(宿衛)·경비(警備) 등은 중추원(中樞院)이 맡아보게 했으며, 훈련관(訓練觀)은 무예(武藝)의 훈련·병서(兵書)·전진(戰陣)의 교습(敎習)을, 군자감(軍資監)은 군려(軍旅)·양향(糧餉)에 관한 일을, 군기감(軍器監)은 병기(兵器)·기치(旗幟)·융장(戎裝)·집물(什物)에 관한 일을, 사수감(司水監)은 전함(戰艦)의 조수(造修)·전수(傳輸)의 감독 등을 각각 맡아보게 하는 한편, 의흥친군좌위(義興親軍左衛)·응양위(鷹揚衛)·금오위(金吾衛)·좌우위(左右衛)·신호위(神號衛)·흥위위(興威衛)·비순위(備巡衛)·천우위(千牛衛)·감문위(監門衛) 등의 10위(衛)를 정하고 얼마 뒤에는 고려 말기에 두었던 삼군도총제부(三軍都摠制府)를 의흥삼군부(義興三軍府)로 개칭하여 고려 이래의 중방(重房)을 폐지하였으나, 고려의 군제와 근본적으로 다른 것은 없었다.

1394년(태조 3)에는 정도전(鄭道傳)의 제의에 따라 10위를 개칭하고 이를 중(中)·좌(左)·우(右)의 3군에 분속(分屬)하게 하였으니, 중군에 의흥(義興)·충좌(忠佐)·웅무(雄武)·신무(神武)의 각 시위사(侍衛司), 좌군에 용양(龍?)·용기(龍騎)·용무(龍武)의 각 순위사(巡衛司), 우군에 호분(虎賁)·호익(虎翼)·호용(虎勇)의 각 순위사를 두었다. 이들 10사(司)가 3군에 분속되었다 하더라도 3군도 그 자체의 직할병력을 가지고 있어 이 3군 10사가 차례로 궐내의 시위(侍衛) 혹은 도성(都城)의 순위(巡衛)를 맡아보았다.

그 뒤 두 차례의 왕자(王子)의 난을 겪은 다음 1400년(정종 2)에는 그동안 여러 가지 폐단을 자아내었던 사병(私兵)을 모조리 없애버리고 경외(京外)의 군마(軍馬)를 모두 삼군부(三軍府)에 편입시켰다. 태종은 그의 세자(世子) 세종(世宗)에게 왕위를 물려주면서 2사(司)를 폐지했으나 세종 원년(1419년)에 다시 군무가 병조에 통합되었고, 뒤이어 세종 28년(1446년)에는 3군진무소를 의흥부(義興府)로 개칭하고 역시 군무는 병조에 귀속시켰다.

문종은 1451년(문종 1)에 이를 근본적으로 개편하여, 중군에 의흥사(義興司)·충좌사(忠佐司)·충무사(忠武司), 좌군에 용기사(龍騎司), 우군에 호분사(虎賁司)만을 남겨 5사(司)로 하였다. 이와 같이 부대의 수는 줄었다 하나 병력은 오히려 증가시켰으며 각 병종을 5사에 고루 배치하여 그동안 문란해졌던 군제를 재정비하는 데 큰 업적을 남겼다.

그 뒤 1457년(세조 3)에는 5사를 5위(五衛)로 고치는 한편, 병종별과 지방별로 각위를 이루게 되었다. 5위가 형성된 직후에 3군의 제도는 없어졌으며, 따라서 군령기관(軍令機關)인 삼군진무소(三軍鎭撫所)는 오위진무소(五衛鎭撫所)로, 1466년(세조 12)에는 오위도총부(五衛都摠府)가 되었다.

조선 전기의 군사조직은 15세기에 들어서자 군정이 문란해지면서 약화되었고, 임진왜란을 겪으면서 그 무력함이 여실히 드러나자 5군영으로 개편되었다. 선조 때에 류성룡의 건의로 훈련도감을 설치하여 총을 쏘는 포수(砲手), 활을 쏘는 사수(射手), 창·칼을 쓰는 살수(殺手)의 3수병(三手兵)으로 편제하였다. 이들은 모병제(募兵制)로 모집한 직업 군인의 성격을 지녔다.

인조 때인 1624년 경기 일대의 방위를 위하여 총융청(摠戎廳), 남한산성의 수비를 위하여 수어청(守禦廳), 1628년 이괄의 난을 계기로 어영청(御營廳), 그리고 숙종 때에 수도 방위를 위해 1682년 설치된 금위영(禁衛營)이 설치됨으로써 5군영으로 정비되어, 초기의 5위체제를 대신하였다.

5군영

훈련도감

훈련도감(訓鍊都監)은 조선 중기 임진왜란 이후에 조선의 수도를 방어하기 위해 창설된 부대이다. 5군영 중에서 가장 먼저 창설되어 그 중심을 차지하였다. 훈국(訓局)이라고도 한다. 지금의 수도방위사령부.

임진왜란으로 조선의 전통적 진관체제(鎭管體制)가 무너지자 삼도도체찰사(三道都體察使) 류성룡의 건의에 따라 명나라 척계광(戚繼光)의 《기효신서(紀效新書)》에 나오는 〈절강병법(浙江兵法)〉에 의거해 임진왜란 당시인 1593년(선조 26년) 임시 기구로 설치되었다. 정병(精兵) 양성과 기민(飢民) 구제 임무를 맡아 오다가 1594년부터 수도 방위·국왕 호위 임무를 겸하여 종래 오위가 담당하던 기능을 대신하였다. 이어서 5군영 체제가 갖추어지자 어영청·금위영(禁衛營)과 함께 삼군문(三軍門)으로 불리면서 궁성과 한양을 방위하였는데, 그 가운데서도 핵심에 위치하였다.

조직은 1593년 음력 11월 군사를 좌영(左營)·우영(右營)으로 나눈 것을 시작으로 이듬해 음력 2월 속오법(束伍法)에 따른 군사 조직 체계를 갖추었다.

군사는 화포와 총기를 사용하는 포수(砲手), 활을 사용하는 사수(射手), 칼과 창을 사용하는 살수(殺手)의 삼수병(三手兵 : 삼수군)으로 조직되었고, 그 수가 약 1000명이었던 것으로 짐작된다. 종래 조선 군인은 양인 개병제(皆兵制)를 원칙으로 하는 군역에 따라 충당되었으나, 삼수군은 1개월에 쌀 6말의 급료를 받는 일종의 직업 군인으로 모집되어 한양 인근에 주거하며 교대 없이 근무한 차이가 있다.

처음에는 1천여 명의 규모였고 병자호란 직전에는 5천여 명으로 증가하였다. 병자호란을 거치면서 점차 상설 기구가 되었고, 1746년(영조 22년)에 법제화되었다. 이 훈련도감은 임진왜란 때 일본군의 조총에 대항하기 위하여 기존의 활과 창으로 무장한 부대 외에 조총으로 무장한 부대를 만들었다.

1881년(고종 18) 군제 개혁 때 신식 군대인 별기군(別技軍)이 조직되자 훈련도감은 이듬해 임오군란으로 말미암아 폐지되었다.

《속대전》에 따르면, 관원은 타관의 겸직인 도제조(정 1품) 1명, 역시 타관 겸직의 제조(정2품) 각 1명, 실무진으로 정3품 당상·당하에 관계없이 별장(정3품)·천총(정3품) 각 2명, 국별장(정3품) 3명, 파총(종4품) 6명, 종사관(종6품) 4명, 초관(哨官 : 종9품) 34명, 지구관(知彀官) 10명, 기패관(旗牌官) 20명, 별무사 68명, 군관(軍官) 17명, 별군관 10명, 권무군관 50명, 국출신(局出身) 150명 등이 있었다.

어영청

어영청(御營廳)은 1623년(인조 1년) 설치된 5군영 중 3군문(三軍門)의 하나이다

.

당시 개성유수(開城留守) 이귀(李貴)가 장정 260명을 모아 화포술(火砲術)을 가르치고 이를 어영군(御營軍)라는 이름으로 만들었다. 조선 정부는 이귀를 어영사(御營使)에 임명하고 어영찬획사(御營贊劃使), 찬리사(贊理使) 등의 벼슬을 신설하여 군대를 개편하였다. 1624년에는 총융청에 소속되었다가 1628년 새로 어영청을 설치하였다. 1652년(효종 3년)에는 효종의 북벌 계획에 의해 어영청을 정비, 강화했다.

총융청

총융청(摠戎廳)은 1624년(인조 2년)에 만들어진 조선의 5군영 중 하나이다. 도성 외곽의 방비를 위해 설치되었으나 수청이 설치되면서 도성 북부의 방비를 담당하게 되었다. 여러 번 인원의 감축과 통폐합을 겪었다. 1846년(헌종 12년) 총위영으로 이름이 바뀌었다가 1849년 다시 총융청으로 되돌려지고, 1884년(고종 21년)에 결국 폐지되었다. 관원은 총융사(摠戎使, 종2품, 1명), 중군(中軍, 종2품, 1명), 천총(千摠, 정3품, 2명), 진영장(鎭營將, 정3품, 3명), 파총(把摠, 종4품, 2명), 초관(哨官, 종9품, 10명)등과 교련관, 군관, 기패관 등이 있었다.

수어청

수어청(守御廳)은 조선시대 오군영 중 하나로 1626년 설치됐으며 도성 남부와 남한산성을 수비하는 업무를 맡았었다.

금위영

금위영은 5군영 중 가장 마지막으로 설치된 것으로서, 숙종 때 설치되었다. 주 임무는 국왕 호위와 수도인 한양을 방어하는 것이다.

금위영은 인조(仁祖) 때 기병(騎兵) 중에서 정병(精兵)을 선발하여 병조 산하에 두었던 정초군(精抄軍)과 훈련도감의 별대(別隊)를 통합하여 1682년(숙종 8)에 설치되었다. 그러나, 금위영은 처음부터 5군영의 일부로 독립된 채 생겨난 것이 아니고, 병조 판서가 금위영의 대장직을 겸함으로써 실질적으로 6조 중에서 병조의 수중에 있었다. 이후 1754년(영조 30년)에 독립된 군영으로 생겨나게 되었다.

초기의 편제는 1영-5부-20사-105초(哨)로 구성되었으나 1704년 군제를 개혁할 때 1영-5부-25사-125초로 편제되어 그 수가 증가하였다. 지휘부의 인원은 도제조(都提調)·제조(提調)· 대장(大將)· 중군(中軍)· 별기위별장(別騎衛別將) 각 1명, 천총(千摠) 4명, 파총(把摠) 5명, 낭청(郞廳) 2명, 초관(哨官) 41명 등이며, 병력은 별무사(別武士) 30명, 기사(騎士) 150명, 별기위(別騎衛) 32명, 표하군(標下軍) 1,177명, 별파진(別破陣) 160명, 보군(步軍) 등으로 구성되었다.

금위영의 운영은 보(保)에 의해 이루어져 많을 때는 9만명에 이르렀다. 주축을 이루는 6도의 향군은 5초씩 번상하여 2개월간 복무하였고, 마병으로 이루어진 기사는 장번(長番)으로 복무했으며, 별파진은 16교대로 복무하였다. 이러한 금위영은 1881년(고종 18) 장어영으로 통합되었다가 1895년(고종 32)에 혁파(革罷)되었다.

지방의 군제

지방군의 편성을 보면, 처음에는 중앙에서 직접 이를 통솔하게 되어 있었다. 즉 1395년(태조 4)에는 각 도(道)에 병마사(兵馬使:2품)·병마단련사(兵馬團練使:정·종3품)·병마단련부사(兵馬團鍊副使)·병마단련판관(兵馬團鍊判官) 등을 보내어 군사를 맡아 보게 하는 동시에, 서울에 있는 각도 담당의 절제사(節制使)·부절제사(不節制使)의 지시를 받도록 하였다. 이때 각 지방은 주진(主鎭) 이외에는 연해(沿海)·국경(國境) 등 국방상 중요한 곳에만 진(鎭)을 두었다. 한편 지방에서 일어나는 긴급한 사태를 중앙에 알리기 위한 봉수제(烽燧制)와 역마제(驛馬制)도 있었다.

그 뒤 태종 때의 부분적인 개혁을 거쳐 세조(世祖) 때에는 지방군제를 대폭적으로 개편하였다. 변진(邊鎭)만을 지키다가 그것이 무너지면 방어할 수단이 없는 경우를 생각하여 각 도(道)의 내륙지방에도 몇 개의 거진을 두고 부근에 있는 고을을 제진(諸鎭)으로 편성, 그 수령을 지휘하는 진관체제를 이때에 처음으로 시작하였으며, 또 지방관은 모두 군사직(軍事職)을 가진다는 원칙도 확립되었다. 『경국대전』에 의하면 지방에는 병영(兵營),수영(水營)을 설치, 그 아래 여러 진영이 딸려 있었다.

병영의 장관을 병마절도사(兵馬節度使), 수영의 장관을 수군절도사(水軍節度使)라 하였는데, 그 중에서도 영안도(永安道)와 경상도는 여진과 일본에 근접한 곳이라 하여 병영·수영을 각각 둘씩 두었으며, 전라도에는 수영만 둘을 두었다. 그리고 진영에는 그 크기에 따라 절제사(節制使)·첨절제사(僉節制使)·동첨절제사(同僉節制使)·만호(萬戶) 등의 군직이 있었는데, 대부분 수령들이 겸하고 있었으며, 평안·함경도의 국경지대와 해안의 요지(要地)에 한해서만 전문적인 무직(武職)으로서의 첨절제사가 배치되었다. 한편 조선시대에는 왕의 친위병인 겸사복(兼司僕)·내금위(內禁衛), 직업군대인 훈련도감 등 특별한 경우를 제외하면 거의 병농일치(兵農一致)의 부병제(府兵制)를 채택하여 전국의 장정을 윤번으로 징집하여 이에 충당시켰으며, 현역복무에 필요한 비용의 조달을 위해서 일정한 수의 봉족(奉足) 또는 보(保)가 지급되었다.

한편, 잡색군(雜色軍)이라는 예비군을 두어 전직관료·서리·향리·교생(校生)·노비 등 모든 계층에게 평상시에는 본업에 종사하면서 일정기간 동안 군사훈련을 받고 유사시에 향토 방위를 맡게 하였다.

그러나 15세기 이후, 군정이 문란해져 대가를 받고 군대를 대역하는 자들이 늘어났고, 면포를 대신 납부하여 군역을 면제 받는 일이 잦아졌다. 이러한 군역 기피로 인해 진관체제 또한 붕괴되기 시작하였다. 그리하여 16세기 중엽 이후에는 이를 대체하기 위해 제승방략체제가 등장하였다.

제승방략체제는 유사시 수령들이 군사를 이끌고 지정된 방위지역으로 가서 중앙에서 파견된 장수나 각 도의 병·수사를 기다려 총 지휘를 받는 전술이었다. 그러나 이는 대규모의 적이 침공해왔을시 시간차 공격에서 불리한 측면을 가지고 있었다. 결국 제승방략의 문제점은 임진왜란에서 여실히 드러나고 말았다.

임진왜란 이후, 지방군에서도 양반으로부터 노비에 이르는 모든 장정을 속오군(束伍軍)으로 편제하고 유사시에 대처하게 하였다. 그러나 속오군 체제는 양반들이 하류 계층과의 군편성을 꺼려하여, 대상이 한정되는 문제점을 드러내었으며, 각 지방에서는 민폐를 줄인다는 명목하에 소집훈련은 전폐되다시피 하였다. 또한 그 구성원이 점차 천인으로만 채워져, 마침내 《속대전》에서는 천예군(賤隸軍)으로 기록되기까지 하였다.

또한 속오군은 점차 중앙과 지방의 직업군인을 양성하는 재정부담층으로 인식되어 그 군역을 면제하는 수미법(收米法)이 적용되어 존재자체가 유명무실하게 되었다. 그 결과 홍경래의 난과 같은 민란이 발생했을 때 동원 가능한 병력이 없어 조기 진압을 하지 못하였으며, 의병을 모집하거나 중앙군을 현지에 파견하여 진압할 수밖에 없게 되었다. 한마디로 지방군은 양반사회의 부패로 거의 유명무실한 군사력, 즉 종잇장에 불과한 군사력이었다.

대한 제국

1865년 흥선대원군은 3군부(三軍府)의 기능을 부활시켜 국방에 관한 사항을 결정케 하였다. 1880년(고종 17) 혁파되어 5군영 체제가 다시 부활되었으며, 1881년(고종 18) 무위영(武衛營)·장어영(壯禦營)의 2영이 개편되고, 아울러 신식군대인 별기군(別技軍)을 창설하여 근대적 군사훈련을 시키기도 하였다.

1882년 임오군란이 일어나 재집권한 흥선대원군이 군병의 요청에 따라 2영과 별기군을 혁파하고 5군영을 다시 복구시키도록 하였으며, 3군부(三軍府)를 부활시켰다. 삼군부는 그 해 12월 통리군국사무아문에 소속되었다. 1884년 청나라를 모방하여 친군영(親軍營)을 설치하였다.

1894년 1차 갑오개혁 당시 병조와 총어영·통위영·장위영·경리청·호위청·훈련원·군직청·용호영·기기국·선전관청 등 종래의 모든 군영들을 혁파하여 군무아문에 소속시켰다. 1895년 2차 갑오개혁때 훈련대와 사관양성소가 조직되었다. 그러나 친일 성격이 강했던 훈련대는 을미사변에 가담하게 되면서 1895년 10월 러시아 등 열강의 요구로 해산되고 대신 중앙에 친위대(親衛隊)가, 지방에는 진위대(鎭衛隊)가 설치되었다. 또한 1898년 시위대를 개편하여 따로 시위연대를 두었다.

대한제국이 성립된 이후인 1899년(광무 3) 고종은 군통수권을 장악하기 위해 원수부(元帥府)를 설치하였다. 원수부는 황제가 대원수(大元帥), 황태자가 원수가 되어 군기(軍機)를 육해군을 통수하는 군통수 기구였다. 또한 헌병대·포병·공병·치중병·군악대에 대한 새로운 관제가 마련되었으며, 육군법률·육군법원·육군감옥 등이 창설되었다. 지방군제 역시 전국의 지방군을 진위대로 통합 개편하는 한편, 무관학교 관제(武官學校官制)를 새로이 반포하여 1898년 무관학교가 개교되었다.

그러나 1905년(광무 9) 4월 원수부가 일본에 의해 폐지되었으며 군대의 병력도 반으로 줄게 되었다. 또한 친위대가 시위보병연대로 개편되었으며, 진위대의 편제도 일제에 의하여 18개 대대에서 8개 대대로 축소되었고, 한국군에 대한 권한도 점차 일본군으로 이양되었다.

군대 해산

1907년 이토 히로부미와 하세가와 조선군 사령관은 조선군의 화약과 탄약고를 접수하게 한 다음, 1907년 7월 31일 순종으로 하여금 군대해산 조칙을 내리게 함으로써 8월 1일 서울에서부터 군대해산을 결행하였다. 일본은 7월 31일 밤, 미리 군대해산의 칙서를 작성해 놓고는 이완용을 시켜 '조회문'을 이토 히로부미 통감에게 보내도록 했다.

일본은 조선의 군대를 해산시키면서, 내각 수반인 이완용의 '조회문'을 통해 추진하는 수법을 썼다. 한국 황실이 자진해서 군대를 해산하는 것처럼 꾸며 반발을 최소화하고자 하였다. 일본은 군대를 해산하면서 이른바 황제의 하사금이라는 것도 나누어 주었다. 하사에게는 80원, 1년 이상 근무한 병졸에게는 50원, 1년 미만 근무한 병졸에게는 25원 씩이 지불되었다.

그러나 구한국군의 대부분은 지방에 흩어져 항일의병으로 활약하였다.(정미의병) 이들 해산군인의 참여로 의병들은 그 무기와 병력이 크게 강화되었고 또 전술의 발전도 향상되었다. 이로써 의병운동은 전국적이고 조직적인 의병전쟁의 형태를 띄게 되었다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 702 : 조선의 역사 244 (제16대 인조 19) (0) | 2012.09.08 |

|---|---|

| 한국의 역사 701 : 조선의 역사 243 (제16대 인조 18) (0) | 2012.09.07 |

| 한국의 역사 699 : 조선의 역사 241 (제16대 인조실록 16) (0) | 2012.09.05 |

| 한국의 역사 698 : 조선의 역사 240 (제16대 인조실록 15) (0) | 2012.09.04 |

| 한국의 역사 697 : 조선의 역사 239 (제16대 인조실록 14) (0) | 2012.09.03 |