향기마을

한국의 역사 334 : 고려의 역사 102 (제11대 문종실록 7) 본문

한국의 역사 334 : 고려의 역사 102 (제11대 문종실록 7)

제11대 문종실록

(1019~1083, 재위 1046년 5월~1083년 7월, 37년 2개월)

3. 선종, 교종, 천태사상

선종

선(禪)이란 중국에서 5세기부터 발전한 대승불교의 한 흐름이다. 선의 흐름은 중국에서 한 종파로 성립되어 한국와 일본 등지로 전파되었는데, 이 계통의 여러 분파들을 통칭하여 선종(禪宗)이라고 하고 이 계통의 불교를 선불교(禪佛敎)라고 한다. 선종 또는 선불교는 도교의 영향을 많이 받았다.

선(禪)이라는 낱말은 산스크리트어의 디야나(ध्यान)를 중국에서 선나(禪那)로 음역한 것에서 유래한 것으로, 선나(禪那)의 줄임말이다. 디야나는 대체로 정려(靜慮: 고요히 생각함) · 내관(內觀: 내적으로 살핌) · 내성(內省: 내적 성찰) · 침잠(沈潛: 내면으로 깊숙히 들어감)의 의미를 가진다. 이러한 뜻을 따라 번역하여 선(禪)을 정(定) · 정려(靜慮) · 기악(棄惡) 또는 사유수(思惟修)라고도 한다. 또한 음을 따라 번역한 낱말인 선(禪)과 뜻을 따라 번역한 낱말인 정(定)을 합하여 선정(禪定)이라고도 한다. 선(禪)은 근본불교의 수행 체계인 팔정도(八正道) 중 정정(正定)에 해당한다. 대승불교에서 선(禪)은 보살행의 실천 덕목인 육바라밀(六波羅蜜) 중 선정 바라밀(禪定波羅蜜)에 해당하며, 선정 바라밀은 반야 바라밀(般若波羅蜜)이 발현되게 하는 직접적인 수단 또는 원인이다.

이 문서는 중국에서 5세기부터 발전한 대승불교의 한 흐름으로서, 불교의 한 종파로 성립된 선종(禪宗)에 대하여 주로 다루고 있다.

|

|---|

| 교의 · 용어 |

| 사성제 팔정도 깨달음 삼법인 사법인 윤회 고 무상 무아 열반 중도 연기 선정 반야 공 유식 여래장 |

| 인물 |

| 석가 십대제자 용수 |

| 역사 · 종파 |

| 원시 부파 상좌부 대승 |

| 경전 |

| 경장 율장 논장 |

| 팔리어 한역 티베트 |

| 성지 |

| 팔대성지 |

| 지역별 불교 |

| 몽골 미얀마 스리랑카 인도 일본 중국 타이 티베트 한국 |

선종의 교의 및 특징

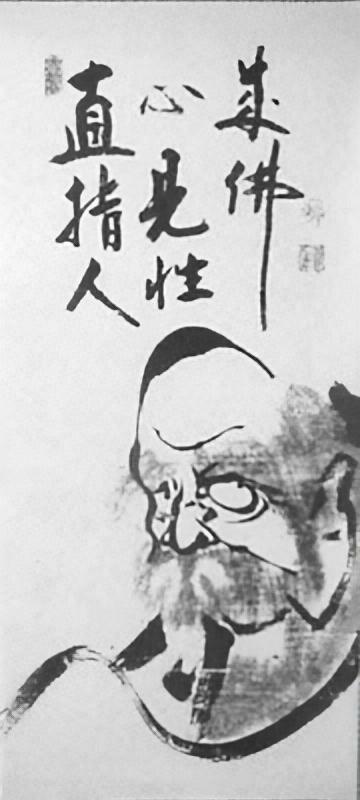

선종의 가장 큰 목적이자 가장 핵심적인 교의는 견성성불(見性成佛)이다. 즉, 선종은 모든 인간이 내면에 본래부터 부처("본성 · 本性 · 불성 · 佛性")를 지니고 있다고 믿으며, 수행을 통해 자기 내면에 있는 본래의 부처를 발견하여("견성 · 見性") 열반에 이르는 것("성불 · 成佛")을 가장 큰 목적으로 한다.

수행면에 있어서는, 좌선 또는 참선을 중요한 수행 방법, 즉 정진(精進: 힘써 나아감)의 수단으로 삼는 것이 선종의 특징이다.

선종의 교의적 · 실천적 특징을 가장 잘 드러내는 문구는 "이심전심(以心轉心) · 견성성불(見性成佛) · 불립문자(不立文字) · 교외별전(敎外別傳)"이라 할 수 있다. 이 문구들은 선종이 선종 이외의 불교로서의 교종(敎宗)과 현저하게 다른 독자성을 가지고 있음을 보여 준다.

- 이심전심(以心轉心): 부처의 마음을 마음으로 전한다.

- 견성성불(見性成佛): 본성을 봄으로써 또는 구명함으로써 깨달음을 얻는다(돈오점수 및 돈오돈수). 또는 본성을 보는 것이 곧 깨달음, 즉 구경각이다(돈오돈수).

- 불립문자(不立文字): 경전의 문자에 구애됨이 없다. 보통, 불립문자는 경전을 읽고 암송하는 것보다 부처의 뜻에 따른 수행을 중요시한다는 것으로 이해되고 있다.

- 교외별전(敎外別傳): 3승 12부경(三乘十二部經) 이외에 별도로 부처의 마음을 전한다. 보통, 교외별전은 조사에서 조사로 이어지는 법통의 전수, 즉 사자상승(師資相承: 스승(師)에게서 제자(資)에게로 법이 이어져 전해짐)을 강조한 것으로 이해되고 있다.

선종은 정려(靜慮) · 좌선(坐禪)으로 내관(內觀) · 내성(內省)하여 불성(佛性)을 찾고, 설교 · 문자를 떠나 즉시 부처의 마음(佛心)을 중생에게 전하는 종파, 즉 불심종(佛心宗)이다.

선종의 역사

선종의 기원

선종의 전통에 따르면, 선종의 기원은 고타마 붓다가 영산회(靈山會)에서 말없이 꽃을 꺾어 보였을 때 제자들 중 오직 마하가섭(摩訶迦葉)만이 그 뜻을 이심전심으로 이해하고 미소지었다는 염화미소(拈華微笑) 또는 염화시중(拈華示衆)의 고사(故事)에 있다. 영가현각(永嘉玄覺: 647~713, 제6조 혜능의 제자)의 《증도가(證道歌)》 등에서 보이는 바와 같이, 선종의 전통에서는 마하가섭을 선법(禪法)을 받아 이어준 제1조로 높이 받들고 있다.

후한 시대(後漢時代: 25~220)에 인도의 좌선(坐禪) 방법 등을 설법한 선경(禪經)이 한역(漢譯)되었으나 선종으로서 발전하지는 못하였다.

선종의 기초

그 뒤 470년경 또는 520년경에 달마(達磨: ?~528)가 남인도에서 중국으로 건너가 선(禪)을 전파한 것이 선불교의 직접적인 시초이다. 달마는 달마선(達摩禪), 즉 달마 계통의 선법(禪法)의 전통의 1대 조사로 불린다. 흔히 선종이라고 하면 달마선을 의미하므로 달마는 선종의 제1조라고 할 수 있다. 《증도가(證道歌)》 등에 나타난 바와 같이, 선종(달마선)의 전통에 따르면 달마는 마하가섭으로부터 이어져 온 선종의 제28조이며 중국 선종의 제1조이다.

달마의 선법(禪法)은 제2조 혜가(慧可: 487~593)를 거쳐 제3조 승찬(僧璨: ?~606)으로 전하여졌는데, 혜가와 승찬은 북주파불(北周破佛: 574~577의 북주 무제에 의한 불교 탄압)을 피해 서주(舒州)의 완공산(完公山)에 숨어 지냈다. 이후 선법(禪法)은 제3조 승찬으로부터 제4조 도신(道信: 580~651)으로 전해졌는데, 기주(蘄州) 황매산(黃梅山)에서 많은 문하생을 거느리고 선법을 설법한 제4조 도신과 제5조 홍인(弘忍: 601~674)의 동산법문(東山法門)에서 다수의 탁월한 선자(禪者)들이 배출되었으며, 이리하여 선종으로서의 기초가 확립되었다.

선종의 한국 전래

선종의 한국 전래는, 당나라의 서당 지장(西堂 知藏)에게서 법을 받아 784년(선덕왕 5년)에 신라로 귀국한 도의(道義)를 시조(始祖)로 하는 가지산문(迦智山門)에서 시작되었다. 이후 신라 말기와 고려 초기에 9산문이 성립되어 한창 번성했으나, 고려 때에는 점차 쇠퇴하였다.

고려 시대(918~1392)의 명종 때 보조국사 지눌(知訥: 1158~1210)이 조계산에 수선사(修禪寺)를 세우고, 정혜결사(定慧結社)를 설립했으나, 그 뒤부터 승행(僧行)이 타락되면서 차차 쇠퇴하기 시작하였다. 고려 말기에 이르러 태고 보우(太古普愚: 1301~1382)는 중국 호주 하무산(霞霧山)의 석옥 청공(石屋淸珙)의 법을 받아왔고, 나옹 혜근(懶翁惠勤: 1320~1376)은 강서의 평산 처림(平山處林)의 법을 받아옴으로써 2파로 갈리었다. 그러나 나옹의 법계(法系)는 얼마 안 되어 없어지고, 태고의 법계만 지금까지 전해오고 있다.

교종

교종(敎宗)이란 부처의 교설 및 그것을 문자로 나타낸 경전을 바탕으로 하는 종지(宗旨)를 뜻하며, 불어종(佛語宗)이라고도 하고, 부처의 일심(一心)을 전하는 불심종(佛心宗)으로서의 선종(禪宗)의 입장에서 불교를 판별(判別)하여 교선2종(敎禪二宗)으로 나눈 데에서 비롯된다. 교종은 구체적으로 《법화경》에 의거한 천태종(天台宗)이나 《화엄경》을 소의(所依)로 하는 화엄종을 가리키는데, 이들이 중국에 있어서의 대표적 교종이었기 때문이다. 요컨대, 선종(禪宗) 이외의 전 불교는 이 교종 속에 포함된다고 보아도 무방하다

| 천태사상[天台思想] | ||

| ||

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 336 : 고려의 역사 104 (제11대 문종실록 9) (0) | 2011.08.21 |

|---|---|

| 한국의 역사 335 : 고려의 역사 103 (제11대 문종실록 8) (0) | 2011.08.20 |

| 한국의 역사 333 : 고려의 역사 101 (제11대 문종실록 6) (0) | 2011.08.18 |

| 한국의 역사 332 : 고려의 역사 100 (제11대 문종실록 5) (0) | 2011.08.17 |

| 한국의 역사 331 : 고려의 역사 99 (제11대 문종실록 4) (0) | 2011.08.16 |