향기마을

한국의 역사 746 : 조선의 역사 288 (제17대 효종실록 5) 본문

한국의 역사 746 : 조선의 역사 288 (제17대 효종실록 5)

제17대 효종실록(1619~1659년, 재위 : 1649년 5월~1659년 5월, 10년)

2. 효종의 북벌정책과 조선 사회의 안정(계속)

나선은 흑룡강변의 풍부한 자원을 탐내어 흑룡강 우안의 알바진 하구에 성을 쌓고 그곳을 근거지로 삼아 모피를 수집하는 등 불법적인 탈취 행위를 해왔다. 그 때문에 주변의 수렵민들과 분쟁이 잦았으며, 나아가서는 청나라 군대와 충돌을 빚기도 했다.

청은 누차에 걸쳐 나선인들의 국경 진입을 막았지만 그들은 점차 송화강 유역까지 활동 범위를 넓혀 노략질을 일삼았다. 청나라 정부는 군사를 보내어 영고탑에서 전투를 벌여 그들을 축출하여 했지만 오히려 그들의 총포에 번번이 당하곤 하였다. 청은 별수 없이 조선 조총군의 힘을 빌리기로 했다.

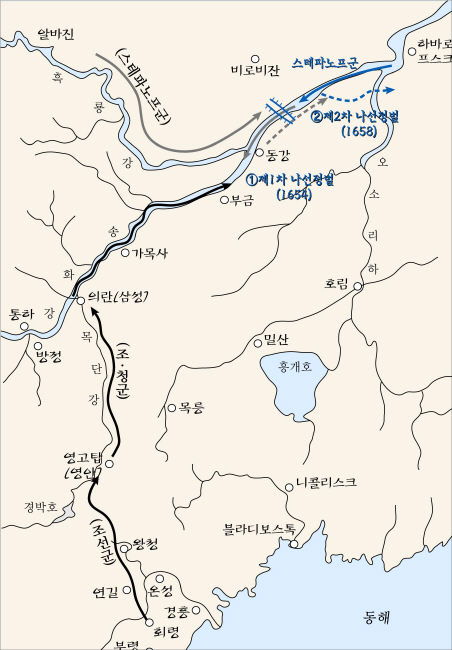

청은 조선 조총군사 1백 명을 뽑아 회령을 경유하여 영고탑에 보내줄 것을 요구했다. 조선 조정은 심의 끝에 조총군사 1백 명과 여타 병력 50명을 파견하여 청나라 군사와 함께 나선 병력을 흑룡강 이북으로 격퇴시켰다. 이것이 1654년 4월에 있었던 제1차 나선 정벌이다.

조선은 1658년 6월 청의 재요청에 따라 다시 조총부대 2백 명과 초관 및 기타 병력 60여 명을 파견해 제2차 나선 정벌에 나섰다. 나선 정벌에 나선 청군과 조선 조총군은 송화강과 흑룡강이 합류하는 지점에서 적을 만났다. 이때 나선군은 10여 척의 배에 군사를 싣고 당당한 기세로 다가왔는데, 청군은 겁을 먹어 감히 그들을 대적할 생각을 하지 못했다. 그러나 조선군이 화력으로 적선을 불태우자 나선군은 흩어졌고, 이후 흑룡강 부근에서 활동하던 나선군은 거의 섬멸되었다.

이 두 번의 나선 정벌은 조선군의 사기를 한껏 높여 이후에도 나선 정벌을 핑계로 산성을 정비하고 군비를 확충하여 북벌 작업에 박차를 가하였다. 또한 표류해온 네들란드인 하멜을 훈련도감에 수용하여 조총, 화포 등의 신무기를 개량, 보충하게 하고 필요한 화약 생산을 위해 염초 생산에 매진하였다. 하지만 이런 집념 어린 군비 확충 작업은 번번이 재정적 어려움에 부딪혀 중단되곤 하였다. 그리고 지나치게 군비 확충에만 주력한 나머지 민생을 곤란하게 하는 부작용이 나타나기도 하였다.

한편 효종의 이런 국방 강화 노력에도 불구하고 북벌의 기회는 좀처럼 포착되지 않았다. 시간이 흐를수록 청나라의 세력이 더욱 강성해졌기 때문이다.

효종은 국방 강화와 동시에 경제적인 안정을 고하였다. 두 번에 걸친 외침으로 말미암아 완전히 파탄지경에 이른 경제질서 확립을 위해 그는 충청도와 전라도 근해지역에 대동법을 확대 실시하고, 전세를 1결당 4두로 고정하여 백성들의 부담을 줄여 주었다.

나선 정벌(1654년,1658년)

| 나선 정벌 상황도 |

|

| 나선 정벌 상황도 |

|

| 심양 북릉 청태조 누루하치가 세운 후금의 황궁. |

세계사에서 17∼18세기는 그야말로 격랑(激浪)의 시대였다. 유럽은 시민 혁명을 통해 절대 왕정이 무너지고 바야흐로 근대사회로 진입하고 있었다. 조선은 명ㆍ청의 교체기에 불과 30년 사이에 네 번의 전란을 겪고 명과 청의 요청에 의해 후금·나선정벌에 참전했다.

17세기 중반 러시아가 동진 정책으로 북만주로 남하하게 되자, 이를 저지하기 위해 청나라가 조선에 파병을 요청했다. 이에 조선은 조ㆍ청 전쟁(1627, 1636)으로 청나라와 ‘군신관계’를 맺게 됐으므로 파병을 거절할 수 없는 상황이었다.

나선정벌은 청이 조선군을 송화강(松花江)과 흑룡강(黑龍江) 유역으로 두 차례 파병해, 러시아의 북만주 진출을 저지한 것을 말한다. 당시 러시아는 17세기 중엽 우랄 산맥을 넘어 모피를 확보하고 아시아와의 무역 독점을 위해 북만주 일대를 압박했다. 청군은 이를 저지하기 위해 1652년 하바로프스크 일대 전투에서 작전 미숙과 화력의 열세로 패배한 후, 재차 출정을 준비하면서 ‘화력을 보강하기 위해 조선에 조총수(鳥銃手) 파병’을 요구했다.

청의 제1차 파병 요청은 1654년(효종 2) 2월에 있었는데, 조총수 100명을 북만주의 영고탑으로 보낼 것을 요청했다. 당시 효종은 ‘북벌(北伐)’을 준비하기 위해 군비를 확충하고 있었기 때문에 즉각 파병을 결정했다. 원정군은 조총수 100명을 포함한 152명으로 편성해 3월 26일 회령에서 두만강을 건너 영고탑으로 북진했다. 조선군 152명과 청군 1000여 명으로 구성된 조ㆍ청군의 연합 작전은 4월 28일 송화강과 흑룡강이 합류하는 지점에서 러시아군 탐사대 400여 명을 상대로 전개됐다. 이 전투에서 조선군은 우세한 화력으로 승리한 후 8월 3일 개선했다.

제2차 파병은 1658년(효종 9) 다시 이뤄졌다. 1차 파병보다 많은 조총수 200명을 포함한 265명은 청군 500여 명과 함께, 6월 10일 1차 교전 지역보다 하류지역에서 러시아군 250여 명과 접전을 벌였다. 조ㆍ청군의 연합작전은 조선 조총수의 활약으로 일방적인 승리를 거두고 끝이 났다.

나선 정벌의 의의는 비록 소수의 조총수 위주로 파병했으나, 청군에 비해 월등한 전투 기량을 발휘하고 새로운 전투 경험을 축적하는 계기가 됐다. 그리고 두만강 근처로 남진하던 러시아 세력을 물리침으로써 조선의 동북 지역이 안정됐다. 또한 정묘ㆍ병자호란을 겪으면서 청에 항복했던 통한(痛恨)의 기억을 조금이나마 치유할 수 있게 된 점도 간과할 수 없다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 748 : 조선의 역사 290 (제18대 현종실록 1) (0) | 2012.10.24 |

|---|---|

| 한국의 역사 747 : 조선의 역사 289 (제17대 효종실록 6) (0) | 2012.10.23 |

| 우면산의 가을 8 ; 인조 시대와 오늘날의 우리 모습 (0) | 2012.10.21 |

| 한국의 역사 745 : 조선의 역사 287 (제17대 효종실록 4) (0) | 2012.10.21 |

| 한국의 역사 744 : 조선의 역사 286 (제17대 효종실록 3) (0) | 2012.10.20 |