향기마을

한국의 역사 723 : 조선의 역사 265 (제16대 인조 40) 본문

한국의 역사 723 : 조선의 역사 265 (제16대 인조 40)

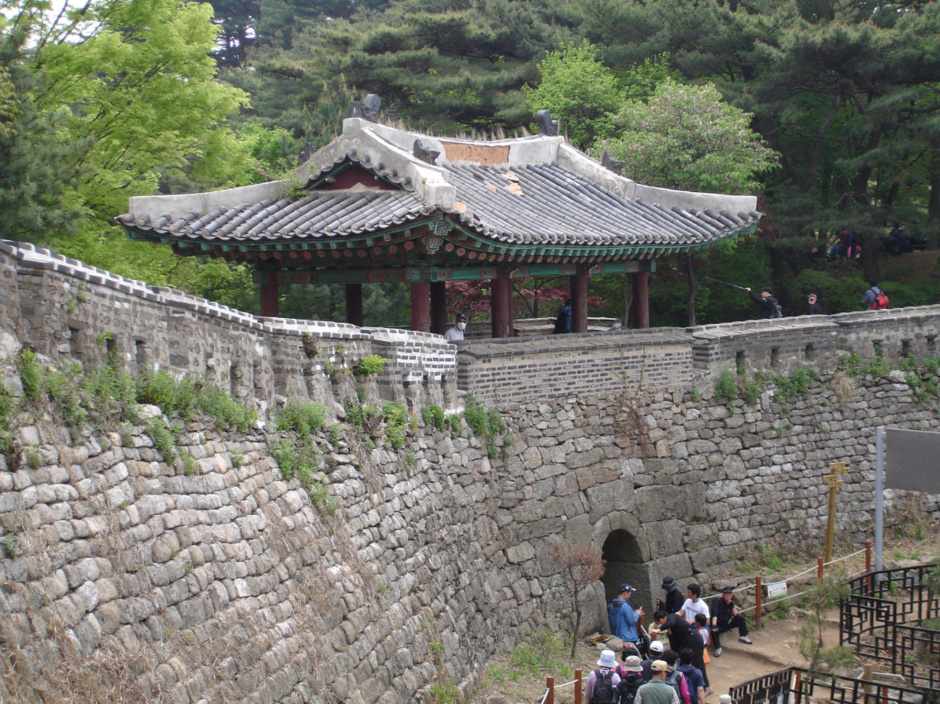

남한산성

제16대 인조(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

청나라(후금)의 건국 과정과 정묘, 병자호란 20

전운 불안감에 막막한 현실

후금이 대릉하 원정에 앞서 평안도 일원에 병력을 보내 위협하자 조선의 위기의식은 바짝 높아졌다. 인조는 강화도 정비에 몰두하는 한편, 후금의 침략에 대비한 군사적 방책 마련에도 신경을 썼다.1631년 8월, 인조는 서쪽 교외로 나아가 무사들의 훈련을 참관하는 열무(閱武)를 행하고 관계자들을 격려했다. 좀처럼 보기 드문 장면이었다. 후금의 침략이 임박했다는 위기 의식 속에서 상무(尙武)의 분위기가 높아지고 있었다. 하지만 ‘분위기’를 띄우는 것만으로 위기를 돌파할 수는 없는 노릇이었다.

●‘청북 포기론´ 떠돌자 민심 흉흉

인조와 조정이 강화도 방어와 정비에만 몰두하는 자세를 보이자 청북(淸北) 사람들의 위기 의식이 높아져 갔다. 조선 전기부터 ‘서북인 차별’의 굴레 때문에 내내 불만을 삭이고 살던 그들이었다.‘조정이 청북 방어는 이미 포기했다.’는 소문은 삽시간에 평안도 전역으로 퍼졌다. 청북의 민심은 흉흉해졌다.

조정에서도 청북 민심의 동요를 우려하는 목소리들이 터져 나왔다.1631년 10월, 사간 김세렴(金世濂)은 평안도, 그 가운데서도 의주 방어를 포기해서는 안 된다고 주장했다. 그는, 평안도는 ‘나라의 문호(門戶)’라고 강조한 뒤 청북을 포기하려 한다는 소문이 퍼지면서 백성들의 원망이 팽배해 있다고 지역 민심을 전했다. 김세렴은 이어 ‘나라를 지키려면 백성들의 힘을 빌려야 하는데 조정은 도리어 백성들의 원망만 사고 있으니 위기를 맞으면 누구에게 손을 벌릴 것이냐?’라며 대책을 촉구했다.

당시 청북 주민들의 불만과 위기감은 극도로 높아졌다. 후금과 지척에 있는 데다 정묘호란 당시 막심한 피해를 온통 뒤집어썼던 그들이었다. 정묘호란 이후에도 조정에서 별다른 방어 대책을 마련해 주지 않자 그들의 불만과 우려는 높아만 갔다.‘용골산성(龍骨山城)의 영웅’ 정봉수(鄭鳳壽)도 서북을 포기해서는 안 된다고 일찍이 절규했던 적이 있다.

●서북 방어, 재정궁핍이 발목 잡아

성을 수축해 달라는 청북 백성들의 바람은 절실했지만 현실은 녹록지 않았다. 문제는 성을 쌓는 비용과 완공 이후 성을 지키는 데 필요한 병력과 군량을 마련하는 비용이 만만치 않은 데 있었다. 9월3일, 부원수(副元帥) 정충신이 차자를 올렸다. 청북 사람들의 축성 요구를 현장에서 직접 접했던 그였다. 하지만 정충신은 냉정했다. 그는 의주성을 쌓아봤자 소용이 없다고 했다. 성을 쌓는 것도 문제지만 완공 뒤 들여보낼 병력과 군량이 없는 현실에서는 우선 시세를 관망하는 것이 낫다고 했다.

비변사는 ‘정충신의 말대로 하면 청북의 민심이 의지할 곳이 없게 되어 어렵게 모인 백성들이 모두 흩어질 것’이라고 우려했다. 하지만 비변사 또한 병력과 군량을 마련할 뾰족한 수가 있는 것은 아니었다. 그저 원칙론을 이야기했을 뿐이었다.

1631년 9월5일, 도체찰사 김류는 평안도 방어와 관련하여 비관적인 전망을 내놓았다. 의주를 지키려면 최소 1만명의 병력이 필요한데 그들에게 지급해야 할 군량이 5만석이라고 추산했다. 또 의주 방어에 필요한 용골산성이 멀리 떨어져 있기 때문에 병력을 미리 들여보내면 군량이 없어 견디지 못하고, 그렇다고 적의 침입을 맞아 들여보내면 시간에 맞출 수 없다고 했다. 그는 어차피 의주를 방어하기가 어렵다면 차라리 안주와 황주 방어에 신경을 쓰는 것이 낫다고 말했다.

하지만 의주를 지키든, 안주와 황주를 더 중요하게 여기든 병력과 군량을 확보하는 것은 만만치 않았다. 당시 서북 지역에서 조정이 가장 신경을 썼던 곳은 안주였다. 안주에는 약 7000명의 병력이 있었지만 군량은 겨우 몇 개월도 버티기 어려운 수준이었다. 김류는 경기도와 황해도 사이에 진을 만들어 강화도를 바깥에서 응원하는 거점으로 삼자고 청했다. 김류의 대책이란 결국 ‘강화도 방어론’과 다름이 없었다. 위기를 맞아 서북 지역의 방어책 마련이 절실했지만 군량과 재정의 궁핍은 대책 마련에 발목을 잡았던 것이다.

조선이 이렇게 자기를 추스르기에도 겨를이 없는 처지에 명 장수들은 여전히 수시로 들락거리며 양곡을 지급하라고 떼를 썼다. 직접 서울로 올라와 양식을 내놓으라고 요구하는가 하면, 아예 배에다 중국산 재물을 싣고 황해도 연안 등지로 몰려와 양곡 무역을 요구하는 자도 많았다. 그들이 몇 개월씩 머물며 돌아가지 않자 연안 주민들은 그들의 등쌀에 몸살을 앓았다.

1631년 10월26일, 가도의 도독 황룡(黃龍)은 군량을 독촉하는 자문을 다시 보내왔다. 그 내용이 가관이었다.‘자신이 가도를 굳건히 지키고 있기 때문에 조선이 후금의 침략으로부터 안전하다.’고 떠벌렸다. 후금과 가도 사이에 낀 조선의 처지 역시 가관이었다.

●다시 ‘화친’상태로 돌아가다

1631년 윤 11월22일, 후금 사신 영아이대(英俄爾岱) 일행이 도착했다. 조선에서는 보통 용골대(龍骨大)라고 부르던 그는 홍타이지가 보낸 국서를 내밀었다. 홍타이지는 먼저 조선 백성들이 후금 지역으로 넘어와 산삼을 캐가고 있음에도 조선 조정이 방관만 하고 있다고 비난했다. 이어 ‘가도 사람들을 계속 상륙시키고, 형제국이 빌려달라고 요청한 배도 내어 주지 않는 조선은 이웃을 사귀는 데 정성이 없는 나라’라고 질책했다. 그러면서 ‘조선은 가도의 명 장수들이나 조대수(祖大壽)가 후금을 이길 수 있다고 믿어 교묘한 행동을 일삼고 있다. 앞으로 언행을 일치시키지 않으면 양국의 맹약이 유지될 수 없을 것’이라며 뼈있는 말을 남겼다.

인조는 이튿날에는 대릉하전을 직접 목도하고 돌아온 추신사(秋信使) 일행을 접견했다. 추신사 박로는 대릉하 싸움의 전황을 설명한 뒤, 홍타이지가 자신들에게 후금군의 병세(兵勢)를 과시했다고 보고했다. 후금군의 병력이 7만 정도 되고, 명군 사령관 장춘(張春) 등도 후금군에게 포로로 잡혔다는 사실도 덧붙였다.

이윽고 윤 11월24일, 조정의 고관들은 형조(刑曹) 앞마당에 모였다. 국경을 넘어가 산삼을 캐다가 잡힌 안덕간(安德幹)과 김태수(金太水)를 처형하기 위해서였다.

그들은 용골대가 보는 앞에서 두 사람의 목을 베었다. ‘채삼인(採蔘人)의 월경(越境)을 금지해 달라.’는 후금 측의 요구에 대한 성의 표시였다. 비변사는 이어 인조에게 후금 측이 요구하는 물자를 넉넉히 보내주자고 건의했다.

대릉하 전투 시작 직전 급격히 고양되었던 후금에 대한 적대적인 자세는 어느새 가라앉고 있었다. 적개심에 맞물려 위기의식은 높아졌지만 그것을 돌파할 ‘현실’이 따라주지 않는 상황에서는 방법이 없었다.

사실 조선 조정의 신료들은 1627년 정묘호란을 당한 이후부터 모두 융복(戎服)을 입었다. 조복(朝服) 대신 융복을 입은 것은 고난과 치욕을 잊지 말자는 의미였다.1631년 12월까지도 계속 융복을 입고 있었다. 하지만 융복을 착용하고 정신을 가다듬는 것만으로는 후금의 침략을 막아낼 수 없었다. 막막한 현실을 돌파할 특단의 조처가 절실한 시점이었다.

곤혹스런 조선

조선이 후금과의 관계를 안정시키려면 그들의 요구를 들어주어야 했다.1630년 무렵부터 병자호란이 일어날 때까지 후금이 요구했던 핵심은 크게 두 가지였다. 하나는 자신들과의 교역에 성의를 보이라는 것이고, 다른 하나는 가도( 島)의 한인들을 받아들이지 말고 그들에게 물자를 공급하지도 말라는 것이었다. 특히 후자는 후금이 조선을 ‘평가’하는 핵심 관건으로 사실상 명과의 관계를 끊으라는 요구나 마찬가지였다. 인조정권은 곤혹스러웠다. 정묘호란 당시 조야의 반발을 무릅쓰고 이루어졌던 화친은 ‘명과 조선의 부자(父子) 관계만 유지할 수 있다면 후금과의 형제 관계는 받아들일 수 있다.’는 전제 위에서 출발했다. 하지만 북경으로 가는 육로가 끊긴 상황에서 조선과 명의 관계는 가도와의 왕래를 통해 유지되고 있었다. 바로 거기에 조선의 고민이 자리잡고 있었다. 가도는 모문룡 시절이래 내내 조선를 들볶았고, 조선 또한 ‘부자 관계의 상징’인 가도를 외면하지 못했다.

●영원한 애물단지, 가도

후금도 한동안은 양측의 관계를 묵인하는 듯이 보였다. 조선을 거쳐 가도에서 들어오는 명나라 물자가 필요했던 데다, 수군이 없는 상황에서는 가도를 어떻게 해 볼 도리가 없었기 때문이다. 하지만 후금이 1629년 기사전역(己巳戰役), 1631년 대릉하 전투 등을 통해 명을 더욱 궁지로 몰아넣으면서 상황은 크게 변했다. 본토 방어조차 제대로 할 수 없었던 명은 가도에 대한 지원을 포기하다시피했고, 그 때문에 가도의 고립과 곤궁은 점점 더 깊어졌다. 그럴수록 가도의 한인들은 조선에 더 결사적으로 매달렸다.

가도를 이미 ‘손안에 들어온 물건(掌中之物)’이라고 여겼던 후금이 조선에 대해 압박의 강도를 높이는 것은 당연했다. 조선의 지원만 없다면 가도의 한인들은 대거 후금으로 투항할 것이고, 가도가 무너지는 것은 ‘시간 문제’가 되기 때문이었다. 가도가 무너진다면 후금은 얼마나 홀가분할 것인가. ‘뒤를 돌아보아야 할 걱정(後顧之憂)’ 없이 모든 역량을 동원하여 산해관으로 나아가 명과 최후의 결전을 벌일 수 있었다.

후금이 조선을 공격하는 경우도 마찬가지였다. 조선에 대한 공격을 구상하면서 후금은 명이 자신들의 배후를 역습하는 상황을 우려했다. 하지만 산해관 바깥이 후금군에 의해 봉쇄된 상황에서 명의 육군이 움직이는 것은 쉽지 않았다. 명이 조선을 지원하려 할 경우 천진(天津)이나 등래(登萊)에서 수군을 동원할 것이고, 명 수군은 분명 가도를 중간 거점으로 삼아 조선을 지원하거나 요동을 공격할 것이라는 것이 후금의 판단이었다.

‘가도를 내버려 두라.‘는 후금의 압박 속에서도 조선은 끝내 가도에 대한 은밀한 지원을 멈추지 못했다. 명과의 ‘부자관계’를 차마 끊지 못한 데다, 유사시 명의 지원을 끌어들일 수 있는 ‘거점’이라는 실낱같은 기대를 포기할 수 없었기 때문이다.

|

●조선 사정에 정통한 후금

조선은 가도에 대한 지원을 은밀하게 한다고 했지만 후금은 그 전말을 거의 속속들이 알고 있었다. 그 주된 이유는 조선 사람 가운데 후금과 내통하는 자들이 있었기 때문이다. 1632년 12월, 철산(鐵山)의 아전 이계립(李繼立)은 조선이 가도의 한인들에게 물자를 대주고 있다는 사실을 용골대에게 밀고했다. 후금 자체가 본래 첩보 활동에 뛰어난데다 청북 지역에 대한 조선의 통제가 제대로 이루어지지 않는 상황에서는 언제든지 불거질 수 있는 일이었다.

이 같은 사정은 함경도 쪽에서도 비슷했다. 조선의 북변 거주자들과 호인들 사이의 교통을 통해서도 조선 정보가 새 나가고 있었다. 누르하치가 요동을 장악하기 이전부터 두만강 부근에서는 번호(蕃胡)라 불리는 호인들과 조선인들의 왕래가 이루어지고 있었다. 번호들이 국경을 넘어와 조선인들을 납치해 가기도 했고, 그들 자신이 조선으로 귀순하기도 했다. 물론 강을 건너 여진 지역으로 도망가는 조선 사람들도 있었다. 누르하치가 두만강 유역의 번호들을 모두 평정한 뒤에도 양자의 접촉은 끊이지 않았다.

실제 1629년 11월의 ‘양경홍(梁景鴻) 역모’는 이 같은 접촉 배경에서 빚어진 사건이었다. 양경홍은 북인의 잔당으로 인조반정을 맞아 한옥(韓玉), 신상연(申尙淵), 이극규(李克揆), 정운백(鄭雲白) 등과 함께 경원(慶源)으로 귀양갔다. 양경홍 등은 현지에 살던 양사복(梁嗣福) 양계현(梁繼賢) 부자와 친하게 지내면서 그들을 이용하여 후금군을 끌어들여 모반을 시도했다고 한다. 양계현은 젊었을 때 포로가 되어 여진 지역으로 끌려갔다가 돌아온 인물이었다.

공초(供招) 과정에서는 ‘정운백이 한윤(韓潤)에게 서신을 보내, 만약 오랑캐를 이끌고 오면 마땅히 앞장서 인도하고 투항하겠다.’고 했다는 진술이 나와 수사 담당자들을 놀라게 했다. 한윤은 이괄(李适)과 함께 반란을 주도했던 한명련(韓明璉)의 아들로 당시 후금에 망명 중이었다.

우습구나 삼각산아 (笑矣三角山)

옛 임금은 지금 어디 있나 (舊主今安在)

지난번에 강도 만나 (頃者遇强盜)

강화도에 가 있다네 (往在江華島)

수사 과정에서 공개된, 양경홍이 지었다는 시의 내용이다. 반정으로 쫓겨난 지 6년 이상이 지났지만 인조정권을 ‘강도’로 표현할 만큼 적개심이 여전히 높다. 사건 관련자들은 모두 처형되었지만, 조선 조정은 이 사건 이후 후금과 접촉한 경험이 있는 함경도 주민들의 동향에 더욱 주목하게 되었다.

후금은 실제로 평안도와 함경도 등지에 살던 불평 불만자들을 끌어들여 조선어 역관으로 활용했다. 양계현은 부친 양사복이 처형된 뒤에 후금으로 귀화하여 조선을 왕래하는 역관이 되었다. 양계현을 통해 조선의 민감한 내부 사정이 후금에 알려졌을 것임은 불 보듯 뻔한 일이었다.1630년대 조선을 드나들면서 악명이 높았던 중남(仲男), 정명수(鄭命壽) 등도 비슷한 계기로 역관이 되었다. 후금은 이래저래 조선 사정을 속속들이 파악하고 있었다.

●후금, 명을 흉내내기 시작하다

명을 능멸할 정도로 힘이 커진데다 조선 사정까지 훤하게 알고 있었던 후금의 요구 수준은 날이 갈수록 높아졌다.1632년 9월, 용골대는 추신사(秋信使) 박난영(朴蘭英)을 만났을 때 홍타이지의 ‘불만’ 사항을 전달했다.‘조선은 명의 사신이 오면 모든 관원이 말에서 내려 영접하면서 왜 후금 사신에게는 말 위에서 읍(揖)만 하느냐?’는 힐문이었다. 이제 후금 사신도 명 사신과 동동한 수준으로 영접하라는 요구였다.

1632년 10월에 왔던 후금 사신 만월개(滿月介)는 한 술 더 떴다. 그는 평양에 이르러, 조선이 후금에 보내는 예단(禮單)의 수량이 해마다 줄어들고 있다고 불평을 늘어놓은 뒤 다시 명을 거론했다.‘명에는 봄가을의 사신말고도 성절사(聖節使)까지 보내면서 우리에게는 왜 그렇게 하지 않느냐.’고 따졌다. 그는 더 나아가 ‘명 사신들을 접대할 때는 금은으로 된 그릇을 쓰면서 후금 사신들에게는 사기 그릇을 쓴다.’며 목소리를 높였다. 곧 이어 서울로 향하던 후금 사신 소도리(所道里) 일행은 봉황성(鳳凰城)에 이르러 ‘명사 수준으로 영접하지 않으면 조선 국경에 발을 들여놓지 않겠다’고 으름장을 놓았다. 비변사는 ‘부자관계와 형제관계가 같을 수는 없다.’고 설득하는 한편, 만월개 일행에게 푸짐한 선물을 안겼다. 어떻게든 명과 후금 사이에서 현상을 유지하려는 고육지책이었다.

1632년 무렵, 조선이 취한 대외정책은 일견 절묘했다. 명과 후금 모두를 자극하지 않으려는 의도에서 나름대로 세심하게 배려하고 있었다. 하지만 불행히도 조선은 삼국 관계에서 ‘독립변수’가 아니었다. 명이나 후금 어느 한쪽에서 문제가 불거지면 조선은 곧바로 ‘선택의 기로’로 내몰렸다. 1632년 명에서 일어난 공유덕(孔有德)의 반란 사건이 대표적인 사례였다.‘공유덕의 반란’ 때문에 조선과 후금의 관계는 다시 위기를 향해 치닫게 된다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 725 : 조선의 역사 267 (제16대 인조 42) (0) | 2012.10.01 |

|---|---|

| 한국의 역사 724 : 조선의 역사 266 (제16대 인조 41) (0) | 2012.09.30 |

| 한국의 역사 722 : 조선의 역사 264 (제16대 인조 39) (0) | 2012.09.28 |

| 한국의 역사 721 : 조선의 역사 263 (제16대 인조 38) (0) | 2012.09.27 |

| 한국의 역사 720 : 조선의 역사 262 (제16대 인조 37) (0) | 2012.09.26 |