향기마을

한국의 역사 721 : 조선의 역사 263 (제16대 인조 38) 본문

한국의 역사 721 : 조선의 역사 263 (제16대 인조 38)

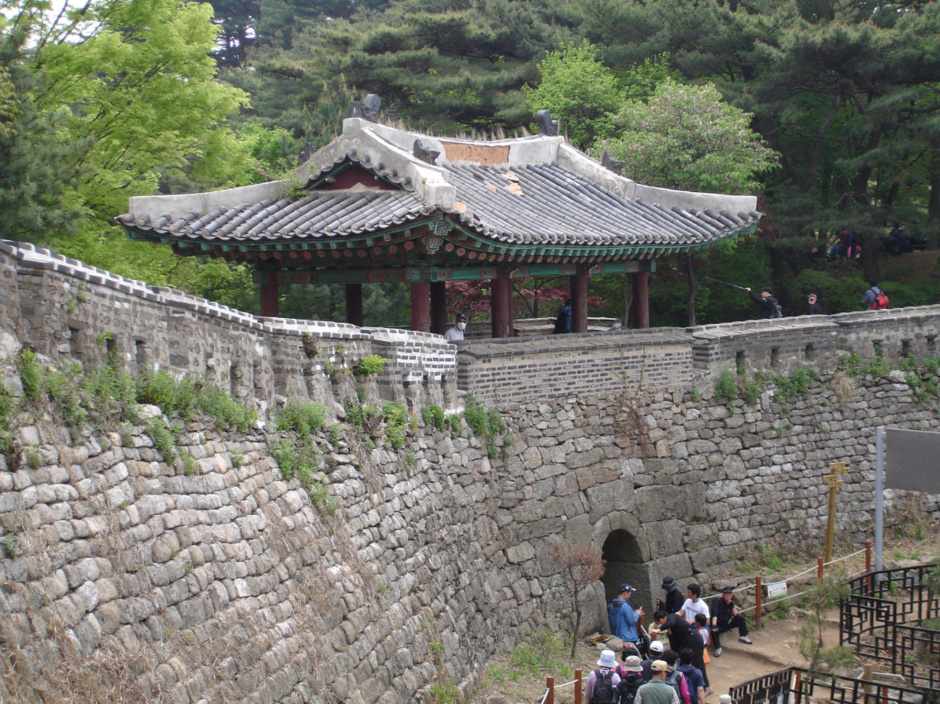

남한산성

제16대 인조(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

청나라(후금)의 건국 과정과 정묘, 병자호란 18

후금 조선에 배를 요구하다

정묘호란이 끝난 뒤부터 병자호란이 일어날 때까지 조선과 후금의 관계는 아슬아슬했다. 조선은 후금과 평화로운 관계를 유지하려고 노력했지만 여의치 않았다. 바로 명과 가도라는 바깥 변수 때문이었다. 유흥치가 피살된 뒤, 가도를 탈출하여 후금으로 귀순한 자들 가운데는 홍타이지에게 가도를 빼앗을 기회가 왔다고 부추기는 자들이 있었다. 홍타이지는 그럴듯하게 여겼고 그 파장은 곧바로 조선으로 밀려들었다.

1631년(인조 9) 6월8일, 평안병사 유림(柳琳)이 보낸 장계가 조정에 도착했다. 호차(胡差) 중남(仲男)과 아지호(阿之好) 등이 군사 1만명을 거느리고 압록강을 건너와 가산(嘉山)의 서쪽 지역을 차단했다는 소식이었다. 같은 날 도착한 장계에서 평안감사 민성휘(閔聖徽)는 ‘호인들이 조선에서 배를 빌려 가도를 습격하려 한다.’고 보고했다. 그러면서 자신은 주변 고을의 수령들과 장수들을 불러모아 방어 대책을 세우고 있다고 보고했다. 소식을 접한 비변사는 ‘부원수 정충신(鄭忠信)을 평안도로 보내고 금군(禁軍)과 포수(砲手)를 평양으로 파견하고 황해도의 병력도 동원하라.’고 건의했다.

|

인조는 황급히 비변사 신료들을 불러모았다. 영의정 오윤겸(吳允謙)은, 후금군이 배를 빌려 가도를 습격하려는 목적에서 침략했다고 분석했다. 그는 명에 대한 의리를 고려할 때 배를 빌려줄 수는 없다며 속히 황해도를 비롯한 각도의 군사들을 동원하라고 촉구했다. 최명길의 분석은 좀 달랐다. 그는 후금군이 쳐들어 온 것은 조정을 협박하여 식량을 구하려는 수작이라고 보았다. 최명길은 후금군이 깊숙이 들어오지 않을 것이라고 예상하면서 군사 징발 때문에 민심을 소란하게 해서는 안 된다고 주장했다.

6월10일 호차 중남이 홍타이지가 보낸 국서를 갖고 서울로 올라왔다. 홍타이지가 보낸 편지는 조선에 대한 불만과 비난으로 가득 차 있었다. 홍타이지는 먼저 ‘조선이 양곡을 주는 바람에 가도가 존속하고 있다.’고 불만을 터뜨렸다. 이어 조선이 용천, 철산 지역의 땅을 가도 주민들에게 경작지로 제공하고 있는 것을 비난했다. 그는 정묘호란 당시 서울 이북 지역을 차지할 수 있었음에도 반환했음을 상기시킨 뒤 조선은 그럼에도 약속을 지키지 않는다고 질타했다. 홍타이지는 ‘잘못을 사과하는 차원에서 배를 빌려 달라.’고 요구했다. 배를 빌려주기 않으면 의주와 철산을 점령하겠다고 위협했다.

중남이 입경한 그날, 명에서 온 사절도 서울로 들어왔다. 등래순무 손원화(孫元化)가 보낸 도사(都司) 왕순신(王舜臣)과 이매(李梅) 두 사람이었다. 그들은 인조를 만났을 때 조총, 구리 냄비와 배 100척을 구입할 수 있게 해달라고 요구했다. 공교롭게도 명 사절들도 배를 내놓으라고 요구한 것이다.

당시 손원화는 바람 잘날 없는 가도의 상황을 정리하기 위해 배가 필요했다. 그는 조선에서 배를 구입하여 섬 안에 있는 인원과 전마(戰馬), 군수 물자 등을 등래(登萊) 지역으로 수송하려고 했던 것이다. 손원화의 요구는 조선에게 무척 버거운 것이었다.100척이나 되는 배를 새로 건조하기도 어렵고, 각 지역의 화물선들을 갑자기 차출할 수도 없는 노릇이었다. 또 섣불리 배를 주겠다고 약속했다가 후금이 알게 될 경우, 심각한 문제가 발생할 것은 불 보듯 뻔한 일이었다.

조선 조정은 결국 배를 제공하라는 요구는 완곡히 거부했다. 대신 조총 500자루와 구리 냄비 100개를 보내겠다고 확약했다. 명에 대해서는 참으로 충성스런 조선이었다. 청북 지역에 후금군 1만명이 주둔해 있고, 호차가 서울에 들어와 있는 상황에서 명 사절들에게 조총 500자루를 주겠다고 약속한 것은 분명 아슬아슬한 모험이었다. 조정은 실제로 왕순신 등이 중남과 조우하는 것을 막기 위해 노심초사해야 했다.

중남 또한 배를 빌려줄지 여부를 빨리 밝히라고 닦달했다. 조정은 중남에게 ‘명은 우리의 부모 나라이므로 너희에게 배를 빌려주는 것은 천륜을 저버리는 것이다. 부자(父子) 사이에 차마 못할 짓을 할 경우 형제 사이에서도 마찬가지다. 우리가 잔인하게 명을 저버리면 뒷날 너의 나라로부터도 의심을 받을 것’이라며 거부 의사를 분명히 했다. 의리와 천륜을 강조하여 중남의 ‘심금을 울려 보려는’ 의도였다. 그러면서 후금군의 침략을 비난하고,‘형제 사이의 의리를 생각해서 며칠분의 군량을 제공할 것이니 빨리 철수하라.’고 촉구했다.

배를 빌려줄 수 없다고 하자 중남 일행은 자리를 박차고 나가 버렸다. 조정은 접대하는 신료를 보내 그들을 달래서 다시 데리고 들어왔다. 그들에게 성대한 연회를 베풀어 회유했지만 중남 등은 배를 빌려 달라는 요구를 접지 않았다. 조선 측이 다시 거부하자 중남 일행은 다시 일어나 귀국하겠다고 나가버렸다. 조정은 다시 사람을 보내 이미 녹번동까지 가 있던 중남 일행을 달래야만 했다.

후금은 왜 배를 빌려달라고 요구했을까? 당시까지 후금은 바다에서 작전할 수 있는 수군 전력을 갖추지 못하고 있었다. 요하(遼河)와 같은 내륙 지역의 강에서 운항할 수 있는 작은 규모의 배들은 있었지만 그것을 갖고 바다로 나가기는 어려웠다.

무엇보다 바다에서 배를 조종하고 전투를 벌일 수 있는 수군 병력이 없었다. 후금에는 치명적인 약점이었다. 그들의 육군은 철기(鐵騎)라 불릴 정도로 막강했지만 바다나 수군과 관련해서는 이야기가 달라질 수밖에 없었다. 철산의 바로 코앞에 있는 가도에서 모문룡이 ‘발호’를 해도 수군이 없는 상황에서는 속수무책이었다. 모문룡은 바로 그 같은 후금의 약점을 파고들어 8년 가까이 ‘해외 천자’로 군림할 수 있었던 것이다.

후금은 조선의 수군과 항해술에 대해 매우 높이 평가하고 있었다. 홍타이지는 심지어 ‘조선 수군이 명 수군보다 강하다.’라고 인식했다. 따라서 조선에서 배와 수군을 빌리면 자신들의 전력은 배가될 수 있다고 보았다. 수군만 있으면 코앞에 있는 가도를 점령하는 것은 ‘시간문제’일 뿐이었다. 뿐만 아니라 후금의 서쪽을 철옹성처럼 막아 버티고 있는 산해관도 해로로 공격할 수 있었다.

임진왜란 이후 조선은 ‘수군이 강한 나라’로 인식되었다. 왜란 초반 조선 육군은 연전연패했지만 수군은 달랐다. 일본군의 서해 진출을 막아 그들의 수륙병진(水陸竝進) 전략을 좌절시킴으로써 궁극에는 명의 안보까지도 지켜낸 것이 조선 수군이었다. 이순신(李舜臣)의 탁월한 영도와 거북선 등 조선 전함들의 활약상은 명 관인들에게 깊은 인상을 남겼다.

1626년 조선에 왔던 명사 강왈광(姜曰廣)은 ‘조선 사람들이 배를 조종하는 것은 빠르기가 비바람이 몰아치는 것 같다. 만일 그들이 오랑캐에게 넘어가 오랑캐들이 조선 수군을 이끌고 쳐들어온다면 산동이나 강남 지방은 하루도 편할 날이 없을 것’이라고 했다. 명청 교체기 명 관인들이 조선의 향배와 관련하여 가장 크게 우려했던 대목이 바로 수군이었다.

조선 또한 명과 후금의 대결 상황에서 ‘수군 문제’가 갖는 중요성을 잘 알고 있었다. 후금의 강요대로 배나 수군을 제공할 경우, 가도가 곧바로 위험에 처하고 산해관을 비롯한 명의 내지까지 위태로워질 수밖에 없었다.

후금에 배를 넘겨주는 것은 ‘부모의 나라’에 비수를 꽂는 것이었다.1631년 6월, 배 때문에 명과 후금 모두로부터 ‘코너에 몰려야 했던’ 조선의 고민은 깊어지고 있었다.

후금, 조선을 떠보다

후금군이 침략해 오고, 사신을 보내 배를 빌려달라고 요구하자 조선의 위기 의식은 높아졌다. 조정은 김시양(金時讓)을 도원수로, 이완(李浣)을 평안병사로 임명하여 서북으로 내려보내고 전국에 징병령을 내렸다. 하지만 후금과 맞설 수 없는 처지에서 계속 강경책을 쓸 수는 없는 노릇이었다. 조선은 다시 기미책(羈策:오랑캐를 다독이는 정책)으로 돌아갔다.1631년(인조 9) 7월, 조선의 ‘태도’와 ‘능력’을 확인한 후금은 서쪽으로 명 원정길에 올랐다.

●인조, 훗날 대비 강화도 정비 ‘올인´

조선이 기존의 화친 관계를 유지하기로 결정하자 후금군은 철수 길에 올랐다. 당시 후금군은 조선군이 쉽게 맞설 수 있는 상대가 아니었다. 이미 1629년과 1630년 이른바 기사전역(己巳戰役) 당시 만리장성의 외곽을 넘어 북경을 비롯한 명의 심장부를 유린했을 정도로 막강한 전력을 갖고 있었다. 잘 훈련된 병력이 많은 것은 물론, 실전 경험까지 풍부하게 갖추고 있었다.

6월28일, 후금군이 철수를 시작했다는 보고가 조정으로 전해졌다. 철수 소식을 들은 인조는 신료들에게 강화도를 대대적으로 정비하라는 지시를 내렸다. 사실 인조는 후금군이 쳐들어 왔던 직후 강화도로 피란할 계획을 세웠었다. 또 강화도로 들어가는 것을 염두에 두고 삼남에 독운어사(督運御史)를 파견했다. 혹시라도 강화도의 군량이 떨어질 것을 염려하여 미리 양곡 운반을 독려하기 위한 목적이었다. 그런데 이제 후금군이 물러가자 본격적으로 강화도를 재정비하려는 깜냥이었다.

인조는 강화도에 10만 군사가 먹을 수 있는 양곡을 비축하라고 지시했다. 강화 읍성(邑城)과 갑곶성(甲串城)을 개축하고, 화기와 각종 장비들을 미리 옮겨 놓으라고 했다. 전국에서 올라오는 방물(方物)을 목면으로 바꿔 강화로 수송한 뒤, 나중에 군량 마련을 위한 자금으로 쓰려는 계획도 세웠다. 또 강화도 연안의 병력 주둔지에 큰 창고들을 지을 것을 주문했다. 측근들을 강화도로 보내 방어 상태와 시설 등을 수시로 점검했다.

인조가 강화도 정비에 ‘올인’ 하는 자세를 보이자 우려의 목소리들이 터져 나왔다. 우선 조정에서 방어에 별 관심을 보이지 않았던 청북(淸北) 지역 사람들의 불만이 높았다.1631년 7월, 영유현령(永柔縣令) 정기수(鄭麒壽)가 상소했다. 그는 ‘청북은 포기할 수 없는 조종(祖宗)의 강토인데 조정에서는 청북을 지키려 하기는커녕 사람들을 지역에서 빼내려 하고 있다.’고 불만을 터뜨렸다. 또 ‘청북 사람들은 정묘호란 당시 후금군에게 당한 원한을 갚기 위해 모두 싸우다가 죽으려는 결의가 넘친다.’며 조정의 지원을 촉구했다.

우의정 이정구는 다른 측면에서 인조의 ‘강화도 정비론’에 반대했다. 그는 서울이 팔도의 근원이며, 근원이 흔들리면 민심이 무너져 변경이 흔들릴 것이라고 지적하고, 먼저 서울 서쪽의 방어 태세를 점검하라고 촉구했다. 이정구는 또한 강화도는 들어가려고 원하는 사람들을 모두 수용할 수 있는 곳이 아니라고 진단했다. 따라서 ‘제대로 된 요새로 정비하려면 너무 많은 비용 때문에 불가능하고, 섣불리 강화도 정비에만 몰두하면 원망이 일어나 민심을 동요시킬 우려가 있다.’고 경고했다. 그는 강화도 주변의 연도(沿島) 방어에도 신경 쓸 것을 주문했다.

하지만 인조는 이정구 등의 경고에 제대로 귀를 기울이지 않았다. 인조뿐 아니라 당시 많은 관인들이 ‘후금군은 수전(水戰)에 약하기 때문에 바다로 둘러싸인 강화도는 안전하다.’는 ‘고정관념’에 사로잡혀 있었기 때문이다. 그런데 정작 1636년 병자호란이 터졌을 때 인조는 강화도로 들어가지도 못했고, 후금 수군은 상륙작전을 감행하여 강화도를 함락시켰다. 국가 안보를 책임지는 사람들이 ‘고정관념’에 집착할 때, 어떤 결과를 낳을 수 있는지를 보여주는 흥미로운 대목이 아닐 수 없다.

●후금군, 대릉하성 공략 나서

조선 조정이 위기의식 속에서 강화도를 정비하는 데 골몰하고 있던 1631년 7월, 후금은 다시 명에 대한 원정에 나섰다. 이번 원정의 공격 목표는 대릉하성(大凌河城)과 금주(錦州) 등지였다. 모두 영원성과 산해관으로 전진하기 위해서는 반드시 거쳐야만 하는 명군의 전초 기지였다.

홍타이지는 원정 시작에 앞서 소규모 정예 병력을 수시로 대릉하 주변으로 보냈다. 명의 장졸들이나 민간인들을 납치하기 위한 목적이었다. 단순히 ‘인간 사냥’이 아니라 명군 관련 정보를 획득하기 위한 정찰의 일환이었다. 당시 후금의 정탐(偵探) 능력은 탁월했다. 이미 건주여진 시절부터 명 관인들은 누르하치의 간첩 활동과 정보 수집 능력에 경계심을 드러낸 바 있었다. 명 관인들 사이에서는 심지어 “건주여진인은 간첩 활동에 가장 뛰어나다. 내응하는 자들 때문에 견고한 성도 앉아서 무너지고 만다.”는 평가가 나올 정도였다.

홍타이지는 ‘인간 사냥’을 통해 명의 총병(總兵) 조대수(祖大壽) 등이 대규모 인원을 동원하여 산해관 바깥에 대릉하성을 비롯한 여덟 개의 성을 수축하고 있다는 정보를 알아냈다. 후금군이 공격해 오기 전에 공사를 마치려고 밤낮으로 독려하고 있다는 소식이었다. 홍타이지는 원정을 결심하고, 후금에 귀순한 몽골의 여러 패륵(貝勒)들에게도 동참할 것을 명령했다. 마침내 8월5일, 홍타이지의 대군은 대릉하 부근까지 전진했다.

대릉하 원정에 앞서 조선에 병력을 보내 위협하고, 배를 빌려달라고 한 것은 사전 정지작업이었던 셈이다. 받아들이기 곤란한 요구를 내세워 조선의 반응과 능력을 시험했던 것이다. 그리고 자신들이 서정(西征)하는 동안 조선이 배후에서 공격해 올 우려가 없다는 확신이 생기자 비로소 군대를 움직였던 것이다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 723 : 조선의 역사 265 (제16대 인조 40) (0) | 2012.09.29 |

|---|---|

| 한국의 역사 722 : 조선의 역사 264 (제16대 인조 39) (0) | 2012.09.28 |

| 한국의 역사 720 : 조선의 역사 262 (제16대 인조 37) (0) | 2012.09.26 |

| 한국의 역사 719 : 조선의 역사 261 (제16대 인조 36) (0) | 2012.09.25 |

| 한국의 역사 718 : 조선의 역사 260 (제16대 인조 35) (0) | 2012.09.24 |