원숭환의 죽음과 그 파장

홍타이지의 반간계에 휘둘리고, 엄당의 참소가 곁들여져 원숭환에 대한 반감과 증오가 높아 가던 분위기 속에서 엄당 계열의 온체인(溫體仁)은 다섯 차례나 상소를 통해 원숭환을 죽이라고 촉구했다. 반면 동림당 계열의 신료들은 ‘적이 성 아래까지 와 있는 상황에서 스스로 장성(長城)을 허물 수는 없다.’며 숭정제에게 구명을 호소했다. 원숭환의 생사는 바야흐로 동림당과 엄당 대결의 핵심 현안으로 등장했다. 절체절명의 순간 숭정제는 엄당의 손을 들어주었다.

|

●원숭환의 죽음과 그 배경

1630년 9월22일, 원숭환은 북경 서시(西市) 거리에서 ‘임금을 속여 모반을 꾀한 죄’로 처형되었다. 원숭환은 책형(刑)이라 불리는 가장 잔혹한 형을 받았다. 기둥에 묶어 놓고 형리들이 달려들어 칼로 온몸의 살점을 발라내고, 나중에는 두개골까지 부숴 버리는 상상을 초월한 끔찍한 형벌이었다.

후금이 파놓은 반간계에 휘말려 원숭환을 처형했던 사람은 숭정제였지만 그 일련의 과정에서 원숭환을 죽이고 동림당 계열을 제거할 음모를 주도한 자들은 온체인과 왕영광(王永光)이었다. 이들은 숭정제 즉위 후 약화된 자신들의 권세를 만회하기 위해 엄당의 잔당들을 규합하려 했다. 온체인은 모문룡과 같은 고향인 절강 출신이었다. 위충현을 찬양하는 송가(頌歌)를 지을 만큼 엄당의 앞잡이 노릇을 했던 온체인은, 모문룡을 살해한 원숭환에 대해 반감을 품고 있었다. 이부상서 왕영광 또한 위충현의 잔당으로서 동림당에 대한 보복을 늘 꾀하고 있던 자였다.

그렇다면 이들이 원숭환을 제거하려 했던 것과 ‘모문룡 문제’는 어떻게 연결되어 있었을까? 이미 언급했지만, 모문룡은 가도에 위충현의 소상(塑像)을 세웠을 만큼 그와 밀착해 있었다. 모문룡은 해마다 자신에게 공급되는 막대한 요향(遼餉·명 조정이 요동으로 보내던 군량) 가운데 상당한 양을 횡령했고, 그렇게 착복한 자금을 바탕으로 위충현 등 엄당의 요인들에게 뇌물을 바쳤다.

|

조선과 후금 상인들을 통해 흘러들어 온 인삼, 모피, 진주 등의 보화도 철철이 엄당 신료들에게 보내졌다. 엄당은 뇌물을 챙기는 대신 모문룡의 뒤를 든든하게 봐주었다. 그런데 그 모문룡이 죽었다. 때마다 쏠쏠하게 들어오던 뇌물도 뚝 끊어졌다. 당연히 모문룡을 죽인 원숭환에 대한 반감과 그와 연결된 동림당에 대한 적의(敵意)는 높아갈 수밖에 없었다.

여타 조정 신료들 중에도 원숭환에게 반감을 품은 자들이 있었다. 그들 가운데는 북경 주변의 경기 지역에 원림(園林)이나 정사(亭舍)를 소유하고 있는 자들이 있었다. 그런데 후금군이 장성을 넘어와 경기 지역을 유린하자 그들이 소유한 원림이나 정사가 망가지거나 파괴되었다. 자연히 그들은 원숭환을 원망하게 되고, 궁극에는 그가 후금군을 고의로 끌어들였다고 여기게 되었다고 한다.

●원숭환, 반청흥한(反淸興漢)의 영웅으로 추앙

원숭환의 죽음을 계기로 명은 확연히 자멸의 길로 들어섰다. 원숭환을 죽이고 전용석 등 동림당 관인들을 몰아내는 데 성공한 온체인 등은 숭정제를 주무르며 정권을 좌지우지하게 되었다. 상황 파악이 어두운 황제와 그에게 달라붙은 간신들의 발호 속에 후금에 대한 방어 대책이 제대로 마련될 리 없었다. 한 예로 원숭환을 믿고 따랐던 부하 조대수(祖大壽)는 주장(主將)의 투옥과 죽음을 통탄하다가 결국 후금으로 투항하고 말았다.

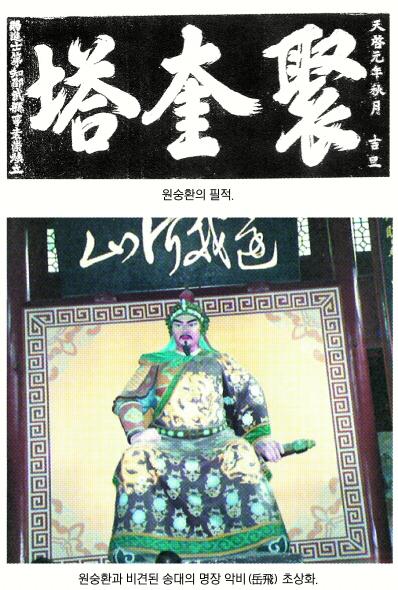

명에 대한 후금의 도전이 본격화되었던 만력 연간부터 숭정 연간까지 원숭환은 명의 마지막 보루였다. 그런 그가 너무도 어처구니없이, 허망하게 죽자 많은 사람들이 비탄에 잠겼다. 원숭환은 자연스럽게 과거 송(宋) 시절 금(金)의 공격을 막아내기 위해 분투하다가 주화파 진회(秦檜) 등에 의해 제거되었던 명장 악비(岳飛)에 비견되었다.

청나라 말엽 반청흥한(反淸興漢)의 열기가 높아갈 무렵 ‘한족의 영웅’으로서 원숭환을 추모하는 분위기도 고조되었다. 변법자강 운동에 가담했던 지식인 양계초(梁啓超)는 원숭환을 기려 ‘원독수전(袁督師傳)’이라는 글을 썼다. 광서(光緖) 연간 일본에 유학했던 장백정(張伯楨)은 누구보다도 열렬한 원숭환 찬양론자였다. 원숭환과 같은 광동(廣東) 출신이었던 그는 원숭환이 남긴 시문(詩文)을 수집하여 문집을 만들고 그를 추모하는 사업을 주도했다.‘원숭환유집(袁崇煥遺集)’의 발문에서 그는 ‘원숭환이 죽음으로써 명이 드디어 망했고 애신각라씨(愛新覺羅氏)가 중원을 차지하게 되었다.’라고 썼다.

장백정은 원숭환을 죽음에 이르게 만든 명의 문제점을 지적했지만,‘궁극적으로 반간계를 써서 원숭환을 죽게 만든 것은 청’이라고 하여 청에 대한 반감과 복수심을 드러냈다.‘반청흥한’의 분위기 속에서 원숭환이 재발견되었던 것이다.

원숭환에 대한 추모 분위기는 계속 이어졌다.1952년 북경시 정부가 도시 정비 차원에서 원숭환의 묘를 외곽으로 옮기려 할 때, 북경의 지식인들은 모택동에게 원숭환의 묘를 보전해야 한다고 건의했다.

모택동은 당시 북경시장 팽진(彭眞)에게 원숭환 묘를 원위치에 보전하도록 지시했는데, 모택동 또한 원숭환을 ‘민족영웅’으로, 후세 사람들을 감동시킬 ‘애국주의의 화신’으로 평가한 바 있다.

●이신(貳臣)들 홍타이지 명령받아 반간계 실행

원숭환이 투옥되고 결국 처형되었던 것은 명이 스스로 무너져 가는 과정이었다. 명이 이렇게 자멸하는 과정에서 주목되는 역할을 담당했던 부류가 이신(貳臣)들이다. 이신이란 ‘두 조정을 섬긴 신하’, 즉 명에서 벼슬하다가 후금으로 귀순하거나 투항하여 벼슬했던 한족 신료들을 가리킨다. 명이나 한족의 입장에서는 이들이 ‘배신자’였지만 후금이나 만주족의 입장에서는 매우 소중한 존재였다. 특히 홍타이지는 이신들을 중용(重用)하여 자신의 권력 기반을 강화하고 후금의 국가 제도와 체제를 정비하는 데 활용했다.

실제 당시 원숭환을 제거하기 위한 반간계를 제시했던 사람도, 홍타이지의 명을 받아 반간계를 실행으로 옮겼던 사람도 모두 이신 출신이었다. 홍타이지의 명령을 받아, 사로잡은 명의 환관들이 있던 옆방에 머물면서 ‘원숭환이 후금과 내통했다.’고 말하며 반간계를 실행했던 고홍중(高鴻中)과 포승선(鮑承先)은 모두 한족 출신이었다.

홍타이지에게 원숭환을 제거할 반간계를 기획하여 제공한 사람은 한족 출신 범문정(范文程)이었다. 그는 심양의 명문 출신으로 증조 범총(范총)은 명 조정에서 병부상서를 지냈고 조부 범심(范瀋)은 심양위지휘동지(瀋陽衛指揮同知)를 역임했다. 범문정은 1618년 누르하치가 무순을 공격했을 때 자발적으로 투항했다. 홍타이지는 그의 재주를 높이 사서 자신의 책사(策士)로 중용했다.

범문정은 1629년 홍타이지의 관내(關內) 원정에 수행했는데, 원숭환 때문에 전황이 교착 상태에 빠지자 그를 제거할 반간계를 구상했다. 숭정제가 평소 시기심과 의심이 많다는 것을 정확히 알고 있었기 때문이었다. 홍타이지는 결국 이신 범문정을 활용하여 피 한 방울 흘리지 않고 명의 간성(干城)을 제거할 수 있었다.

범문정은 뒤 시기 순치(順治) 연간에도 시정(施政)의 계책과 방향을 제시하여 청이 중원을 원활히 통치할 수 있는 기반을 닦는 데 결정적인 역할을 했다. 뿐만 아니라 병자호란 이후 청이 조선을 ‘제어하는’ 과정에서도 중요한 역할을 담당했다. 많은 이신들이 청으로 귀순했던 이유는 제각기 다양했다. 하지만 그들은 모두 명으로부터 무엇인가 ‘상처’를 받았다는 공통점을 갖고 있었다. 북경까지 달려와 사투 끝에 적을 물리쳤지만, 간신들의 참소에 넘어가 원숭환을 처형하는 숭정제를 보면서 조대수는 어떤 생각을 했을까? 이신들의 후금으로의 귀순은 결국 ‘부메랑’이 되어 명의 목줄을 겨누게 되었다. 원숭환의 죽음과 이신들의 존재 앞에서 ‘자멸한 왕조’ 명이 던지는 역사의 교훈을 다시 한번 생각하게 된다.

인조의 생부 정원군 추숭 논란

명 조정이 후금의 반간계에 넘어가 원숭환을 처형하는 등 자멸의 길로 들어서고 있던 무렵, 조선에서는 인조의 생부(生父) 정원군(定遠君)을 국왕으로 추숭(追崇:돌아가신 분의 지위를 뒤 시기에 올려 주는 것)하는 문제를 둘러싼 논란이 뜨거웠다. 반정이라는 비정상적인 방식으로 즉위했던 인조는 자신을 낳아준 부친을 국왕으로 추숭함으로써 자신의 왕권을 높이고 싶어했지만, 명분과 종통(宗統)의 의리를 강조하던 신료들은 인조의 그 같은 시도에 격렬히 반발했다.

이처럼 조선은 유교의 폐습에 젖어 풍전등화의 목전에서도 상례니 추숭이니 허울뿐인 논리로 세월을 보내고 있었으니 안 망하는 게 이상한 나라가 되어 가고 있었다. 이처럼 잘못된 사상이나 종교는 나라는 물론 민족까지도 광신적인 집단으로 만들고 스스로 자멸의 길로 빠져드는 것이 인간 사회의 길이라는 사실이 역사는 잘 보여주고 있는 것이다.

●계운궁(啓運宮) 상례(喪禮) 논란

병자호란을 겪을 때까지 인조 정권은 안으로 말도 많고 탈도 많았다. 그 주된 까닭은 인조가 정상적인 방식으로 등극하지 않은 데 있었다. 인조는 반정이라는 정변을 통해, 신료들의 추대를 받는 형식으로 즉위했다. 그 때문에 인조는 늘 국왕으로서 정통성을 확고히 해야 한다는 강박 관념에 시달렸고, 그 과정에서 신료들과 갈등을 빚었다. 정통성 확보와 관련된 첫 현안은 인조의 생부모(生父母)를 왕실의 종통 속에서 어떻게 대우할 것이냐의 문제였다. 인조는 숙부 광해군을 몰아내고 즉위했기 때문에 왕실의 법통상 조부인 선조를 계승한 것으로 치부되었다. 따라서 인조의 생부인 정원군(1580∼1619)과 생모인 계운궁(啓運宮) 구씨(具氏,1578∼1626)를 사친(私親)으로 대접할 것인지, 아니면 인조의 왕통 속으로 끌어들여 ‘왕’과 ‘왕비’로 대접할 것인지가 쟁점이 되었다. 인조는 당연히 후자를 원했다. 하지만 대부분의 신료들은 정원군과 구씨를 사친의 예에 따라 대접해야 한다고 맞섰다.

논란은 일찍부터 시작되었다. 1626년 1월, 인조의 생모 계운궁이 경덕궁 회상전(會祥殿)에서 세상을 떠났다. 인조가 계운궁을 위해 몇 년 상을 치러야 하는지가 당장 논란이 되었다. 인조는 당연히 어머니를 위해 3년 상을 치르겠다고 나섰다. 대신들과 예조판서는 ‘인조가 선조를 계승한 이상 멸사봉공의 입장에서 사적인 예는 축소해야 한다.’며 3년 상에 반대했다. 그들은 1년 상을 치르되 ‘상주가 지팡이를 짚지 않는(不杖期)’ 상례를 적용하라고 요구했다. 이귀를 비롯한 일부 신료들은 ‘인조의 생부 정원군이 선조의 대통을 계승할 위치에 있었다.’는 것을 내세워 3년 상을 치러도 무방하다며 인조에게 영합했다. 대신들과 예조는 인조가 상주(喪主)가 되는 것에도 반대했다. 그들은 ‘인조는 왕통으로 볼 때 이미 선조에게 출계(出系)했기 때문’에 생모를 위해 상주가 될 수 없다고 했다. 하지만 인조는 자신이 상주가 되려는 생각을 포기하지 않고 신료들의 공론을 무시했다. 예조판서를 비롯한 반대하는 신료들은 사직을 요청했다. 영의정 이원익은 ‘상주가 되려 하고 사친을 위해 국상(國喪)을 고집하는 것은 참월할 뿐 아니라 나라의 멸망을 초래할 수 있다.’고 강력히 반발했다. 인조는 결국 신료들의 반발에 밀려 상주 역할을 동생 능원군(綾原君)에게 넘겼다.

●신료들 “인조 아버지는 선조”

인조가 상기(喪期)와 상주 문제를 놓고 신료들과 논란을 빚었던 것은 기본적으로 계운궁의 상례를 ‘왕비’의 예로써 치르고 싶었기 때문이다. 인조는 실제로 5일 만에 빈소를 차리고(成殯),6일 만에 상복을 입고자(成服)했는데 예조는 그것이 ‘왕비의 예’라며 반대했다. 신료들은 3일에 ‘성빈’하고 4일에 ‘성복’하라고 촉구했다. 인조는, 자신의 명을 듣지 않으면 처벌하겠다고 신료들을 위협하면서 시간을 끌었다. 시간을 끌면 어차피 자신의 의도대로 5일 ‘성빈’,6일 ‘성복’을 관철시킬 수 있었기 때문이다.

계운궁의 상례와 관련하여 논란을 불러일으킨 대목은 한 두 가지가 아니었다. 계운궁의 관을 궁궐 안에 두는 문제, 반혼(返魂) 의식을 궁궐에서 하는 문제, 인조가 산소까지 따라가는 문제 등도 논란이 되었다. 인조는 신료들의 반대를 무릅쓰고, 계운궁을 모신 김포의 산소 이름도 육경원(毓慶園)이라고 명명했다.‘사친을 왕비의 예로 대접하면 안 된다.’는 신료들의 반발과 공론을 무시하면서까지 ‘추대된 왕’으로서 자신이 지닌 정통성의 약점을 만회하려는 의도 때문이었다. 인조는 더 나아가 작고한 생부 정원군을 ‘왕’으로 추숭하고자 했다. 신료들은 훨씬 더 격렬하게 반발했고 당연히 그것을 둘러싼 논란은 길고 지루하게 이어졌다. 추숭을 둘러싼 논란은 정원군과 인조의 관계를 어떻게 설정할 것인지에 대한 논의부터 시작되었다. 당시 예학(禮學)의 권위자였던 김장생(金長生)은 ‘인조가 선조를 계승한 이상 왕통으로 볼 때 인조의 아버지(考)는 선조’라고 못박았다. 왕통은 사적인 혈연보다 우선한다는 것을 내세워 정원군을 ‘아버지’로 대접하려는 인조의 의도를 차단하려는 것이었다. 이에 비해 예조판서 이정구(李廷龜)는 ‘선조와 인조를 부자 관계로 하면 정원군과 인조는 형제가 되는’ 문제점이 있다고 김장생의 의견에 반대했다. 대다수 신료들이 ‘왕통은 사적 혈연보다 우선한다.’는 김장생의 의견에 동조했던 것과 대조적으로 이귀와 박지계(朴知誡) 등은 다른 의견을 제시했다. 그들은 ‘인조는 선조의 손자이자 정원군의 아들’이라고 거리낌 없이 주장하여 정원군을 ‘왕’으로 추숭할 수 있는 여지를 열어 놓았다. 인조에게 철저히 영합했던 것이다.

정원군을 ‘왕’으로 추숭하는 논의는 1624년경에 제기되었다가 정묘호란 때문에 중단되었다. 그러다가 1630년(인조 8) 8월, 음성(陰城) 현감 정대붕(鄭大鵬)이 다시 제기했다. 그는 ‘계운궁의 상례를 국상으로 치르고도 정원군을 추숭하지 않는 것은 문제’라고 했다. 인조는 그의 의견이 반가웠지만 대다수 신료들은 반발했다. 정대붕의 상소를 계기로 이귀는 정원군을 추숭하고, 그를 모시는 묘(廟)를 세우라고 노골적으로 주장했다. 이귀는 무리를 동원하여 추숭을 요청하는 상소를 연달아 올리게 하는 등 ‘여론 조작’까지 시도했다.

이원익, 김류, 오윤겸 등 대부분의 신료들은 격렬히 반발했다. 대신들은 모든 대소 신료들을 이끌고 인조를 압박했고, 성균관 생도들까지 나서 인조에게 ‘공론을 따르고, 비례(非禮)’에 집착하지 말라.’고 외쳐댔다. 정치판은 바야흐로 인조, 이귀, 박지계, 최명길 등 소수의 ‘추숭 찬성론자’들과 대다수의 ‘반대론자’들로 나뉘어졌다.

●1632년 정원군을 원종으로 추숭

정원군을 ‘왕’으로 추숭하려는 인조의 시도는 무리한 것이었다. 집권 이후, 과거 광해군이 생모 공빈(恭嬪)을 공성왕후(恭聖王后)로 추숭하고 무덤을 성릉(成陵)이라 했던 것을 비판하고 성릉의 석물 가운데 참월한 것을 없애라고 지시한 것을 고려하면 앞뒤가 맞지 않는 것이기도 했다.

인조는 반대하는 신료들을 ‘시정잡배’로, 성균관 유생들을 ‘괴물’이라고 매도하면서 추숭을 강행하려 했다. 이귀는 그 과정에서 솔선해서 ‘총대를 멨다.’그는 경연(經筵) 자리에서 추숭을 주장하다가, 반대하는 신료가 있으면 소리를 지르고 주먹으로 바닥을 치면서 성토하고 모욕을 주었다. 인조의 존재도 아랑곳하지 않았다. 추숭 문제를 놓고 신료들 사이에 감정의 골이 깊어질 수밖에 없었다. 인조는 결국 1632년(인조 10) 2월, 추숭도감(追崇都監)을 만들어 자신의 의도를 관철시켰다. 이어 5월에는 정원군을 ‘왕’으로 추숭하여 원종(元宗)이라는 묘호(廟號)를 올렸다. 원종과 계운궁을 모신 산소는 장릉(章陵)으로 승격되고,1635년에는 그 위패를 종묘에 모시는 데도 성공했다. 신료들의 반대와 조야의 공론을 모조리 무시하고 밀어붙여 얻어낸 ‘성과’였다.

당시 조선은 가도의 유흥치(劉興治)를 토벌하려 시도했고, 유흥치는 곧 심세괴(沈世魁)에게 피살되는 등 서북 변경 상황이 몹시 심각했다. 후금 또한 조선에 대해 이런 저런 경제적 요구를 멈추지 않았다. 남방에서는 일본의 침략에 대한 우려 역시 끊이지 않고 제기되었다.

인조는 원종 추숭을 통해 왕권을 어느 정도 높일 수 있었지만 물경 10년 가까이 계속된 ‘추숭 논란’은 신료들 사이에 불신의 벽을 높이고 국력을 갉아먹었다. 그 와중에 민생을 추스르고 국방력을 제고해야 하는 긴급한 과제는 아무래도 소홀해질 수밖에 없었다.

1630년(인조 8) 8월, 비변사는 총융사 휘하의 경포수와 어영군을 평안병사 유림(柳琳)에게 배속시키고 도내의 정예병을 안주, 정주, 구성 등지에 배치하여 유흥치 일당의 노략질에 대비할 것을 청했다.

가도에 발목 잡힌 조선

인조가 원종 추숭을 위해 골몰하고 있을 때 가도의 상황은 심상치 않게 돌아갔다. 반란을 일으켜 조선의 정벌 대상이 되었던 유흥치(劉興治)는 조선에 대한 물자 징색(徵色)을 멈추지 않았다. 유흥치를 토벌하려 했던 ‘원죄’ 때문에 조선은 그의 보복을 받지나 않을까 전전긍긍했다.

●가도 정벌 시도의 후유증

1630년 8월 유흥치는 차관 이매(李梅)를 서울로 보내, 조선이 자신을 공격하려 했던 까닭을 힐문하려 했다. 인조는 처음에는 그와의 면담을 회피했다. 하지만 결국 그를 만나 토벌 시도에 대해 유감을 표시했다.

유흥치는 9월에도 차관 이현(李見)을 보내왔다. 그는 먼저 ‘정충신이 가도 사람들이 배 만들고 숯 굽는 것을 방해했다.’고 비난했다. 정충신이 토벌에 나섰을 때 유흥치의 정탐꾼들을 체포하고 한인들을 살해한 것을 가리키는 것이었다. 유흥치는 이어, 굶주리는 사람이 많다는 이유로 양곡을 보내달라고 요구했다. 뻔뻔함의 극치였다. 인조는 이현에게 요구를 대체로 수용하겠다고 했다.

같은 해 10월, 인조는 문안관 정유성(鄭維城)을 가도로 보냈다. 유흥치는 ‘기공대첩(奇功大捷)’이란 글자를 쓴 깃발을 세워놓고 정유성을 만났다. 그는 정유성에게 자신이 섬 안의 훼방꾼들을 제거했는데 조선이 자신을 왜 공격하느냐고 힐문했다. 그러면서 ‘조선이 천조(天朝)를 범하는 오랑캐는 토벌하지 않으면서 명나라 장수를 향해 군사를 들이대는 까닭이 무엇이냐?”고 다그쳤다. 정유성은 대꾸할 말이 없었다. 머쓱해진 정유성에게 유흥치는 본색을 드러냈다. 섬 안에 군량이 부족하니 조선이 그것을 공급하라고 다시 요구했다.

조선은 군사를 일으켜 아무런 성과도 얻어내지 못하고 힘만 낭비한 꼴이 되고 말았다. 유흥치에게 약점을 잡혀 코가 꿰인 셈이었다. 유흥치는 정유성을 만난 직후, 평안도 일대에 부하들을 보내 곡물을 운반해 오도록 했다. 그들은 조선 관민들에게 수천 석의 군량을 빨리 운반하라고 독촉했다. 유흥치는, 압록강이 얼기 전에 군량을 보내주지 않으면 군사들을 평안도에 풀어놓겠다고 협박했다.

유흥치가 가도로 돌아온 뒤 조선에 보낸 게첩(揭帖)에는 모욕적인 언사가 많았다. 김상헌이 회답서를 썼는데, 유흥치의 무례함을 질책하고 비판하는 내용이 있었다. 인조는 유흥치가 노여워할까 우려하여 내용을 고치라고 지시했다. 김상헌은 인조의 지시에 고분고분하지 않았다. 인조는 김상헌에게 불쾌한 감정을 드러내고, 김상헌은 홍문관 부제학 자리에서 물러나는 것으로 맞섰다. 도무지 일관성이 없는 인조의 태도도 유흥치의 작폐를 조장하고 있었다.

●유흥치의 수탈이 격화되다

유흥치가 반란을 일으킨 뒤 명 조정은 가도에 대한 군량 공급을 중단했다. 굶주림을 이기지 못한 가도의 한인들은 조선에서 토색질을 벌였다. 조선의 관민들 가운데는 한인들의 작폐에 시달리다 못해 그들을 습격하는 경우도 있었다.1630년 12월, 중화의 대장(代將) 양덕위(梁德渭)는 노략질을 일삼는 한인들을 공격하여 17명을 살상했다. 조정 일각에서는 유흥치가 알게 되면 문제가 될 것을 우려하여 양덕위를 처벌하자는 주장이 대두되었다. 평안감사 민성휘의 의견은 달랐다. 양덕위를 살인죄로 처벌한다면 한인들이 더욱 거리낌 없이 난동을 피울 것이라고 경고했다.

조선 관민들의 ‘자구책’은 거기서 그치지 않았다. 역시 같은 해 12월에는 황주의 백성들이, 배를 수리하기 위해 왔던 한인들을 습격하여 사상자가 발생하기도 했다. 화가 난 한인들은 황주 관아로 몰려가 주동자 색출을 요구했다.

자신들의 작폐에 대한 조선 관인들의 태도가 과거와 달라진 것을 절감한 유흥치는 대책을 마련했다. 그는 우선 서울 등지에 정탐꾼을 들여보냈다. 정탐꾼들은 사대부가와 여염을 돌아다니며 조선 사정을 파악하려고 골몰했다.

그들이 무엇보다 관심을 가졌던 것은 조선과 후금의 왕래 상황이었다. 정탐꾼들을 통해 파악된 정보를 바탕으로 유흥치는 잔꾀를 부리기 시작했다.1630년 11월, 전국해(錢國海)라는 자가 등래순무(登萊巡撫) 손원화(孫元化)의 차관이라 칭하며 조선으로 출발했다. 그는 ‘조선에서 군량 2만석과 전마 3000필을 얻어 유흥치에게 공급한다.’고 떠벌렸다. 가도에서 그를 만났던 조선 접반사 이경헌(李景憲)은 ‘조선에서는 전마를 키우지 않고 평안도는 이미 황폐화되어 군량을 더 이상 마련할 수 없다.’고 조선행을 만류했다. 전국해는 들은 척도 하지 않고 서울로 올라왔다.

전국해는 본래 유흥치의 부하였다. 유흥치는 그에게 위조한 자문(咨文)을 주었다. 자문의 내용은 가관이었다.‘명 조정은 이제 유흥치를 용서했다. 감격한 유흥치는 공을 세우고 싶지만 식량과 전마가 부족하여 이웃에 의지해야만 한다. 듣건대 조선이 후금을 돕고 한인들을 많이 죽였다는 소문이 있다. 부득이하게 후금에게 머리를 숙인 것은 이해한다. 하지만 조선이 명에 대한 충성심을 버리지 않았는지의 여부는 곡식과 전마를 제공하는가에 달려 있다. 즉시 전마 2000필을 가도로 보내고 한인들을 핍박하지 말라’. 조선이 후금과 우호적으로 지내는 것을 빌미로 군량과 전마를 뜯어내려는 수작이었다.

조선 조정은 전국해의 정체를 금세 알아차렸다. 과거부터 등래 군문(軍門)이 바다 건너 조선으로 사람을 보내 군량과 전마를 청했던 전례가 없었기 때문이다.

전국해는 인조를 만났을 때, 자신이 손원화가 보내서 온 차관이라고 거짓말을 했다. 인조는 양곡과 전마를 보내달라는 그의 요구를 거부했다. 비변사는 서울에 있는 한인들을 모두 색출하여 가도로 돌려보내자고 주장했다. 뿐만 아니라 조선 상인과 역관들이 가도에 들어가 무역하는 것을 엄격히 제재하자고 했다. 그들을 통해 조선 사정이 유출되는 것을 막기 위한 조처였다. 바야흐로 조선과 유흥치 사이의 긴장이 높아가고 있었다.

●계속되는 가도의 변란

1631년(인조 9) 1월, 가도로 들어간 조선 문안관을 만났을 때 유흥치는 다시 길길이 뛰었다. 그는 한인들을 살해한 범인을 체포하여 자신에게 묶어 보내라고 요구했다. 그러지 않으면 병력을 풀어 자신이 직접 살인자를 찾아내겠다고 목소리를 높였다.

당시 유흥치는 위기에 처해 있었다. 명 본토로부터 군량 공급이 여의치 않은 데다 조선 또한 과거처럼 고분고분하지 않았기 때문이다. 유흥치는 결국 1631년 3월, 부하 장도(張濤)와 심세괴(沈世魁) 등에게 피살되었다.

유흥치는 가도를 통제하는 것이 여의치 않자 후금으로 투항을 시도하다가 심세괴 등의 반발을 사서 죽은 것이다. 모문룡과 원숭환이 죽은 뒤, 사실상 방치된 것이나 마찬가지였던 가도의 난맥상이 여지없이 드러난 사건이었다.

가도에서 다시 일어난 변란의 불똥은 조선으로 튀었다. 인조는 유흥치가 후금으로 투항을 시도하다가 피살되었다는 소식을 들은 직후,‘가도 정벌’을 다시 운운했다. 그런데 당시는 ‘가도 정벌’을 운운할 상황이 아니었다.1631년 5월, 후금의 홍타이지는 조선 사신을 만난 자리에서 협박을 늘어놓았다. 그는 우선 조선이 보낸 방물(方物)의 양이 해마다 줄어들고 있다고 비난했다. 이어 ‘굶주린 유흥치가 자신에게 귀순하려고 했는데 조선이 식량을 공급해 주는 바람에 귀순을 거부했다.’고 따졌다.

그는 조선이 이후에도 가도에 식량을 대주면 병력을 의주로 보내 차단하겠다고 협박했다. 조선의 원조가 없으면 가도는 쉽사리 자신의 수중에 떨어질 것이라는 계산에서 나온 협박이었다. 참으로 난감한 일이었다. 조선이 가도와의 관계를 정리하지 않는 한, 후금과의 관계는 안정될 수 없었다.

하지만 오락가락했던 인조의 태도에서 드러나듯이 조선의 가도 정책은 일관성을 유지하기 어려웠다. 그것은 결국 후금과의 원한을 쌓아 가는 과정이었다. 파국이 다가올 것을 뻔히 알면서도 가도와의 관계를 정리할 수 없었던 것, 바로 거기에 조선의 비극이 자리잡고 있었다.