향기마을

한국의 역사 722 : 조선의 역사 264 (제16대 인조 39) 본문

한국의 역사 722 : 조선의 역사 264 (제16대 인조 39)

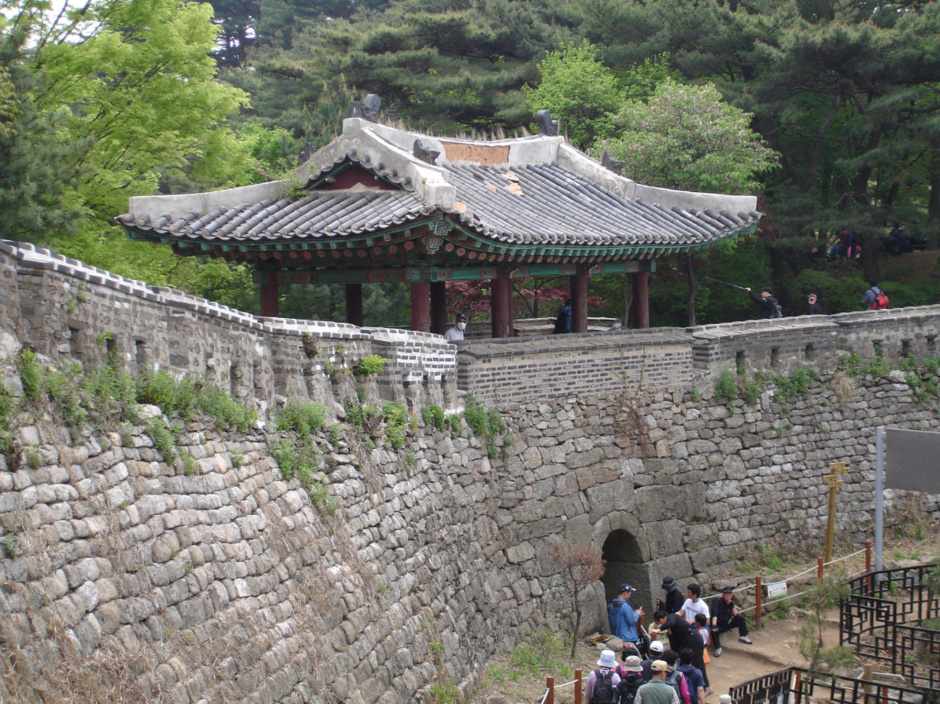

남한산성

제16대 인조(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

청나라(후금)의 건국 과정과 정묘, 병자호란 19

대릉하의 비극

●홍타이지, 4만 병력으로 1만5000 대릉하성 포위

휘하 병력의 수가 명군에 비해 월등히 많았음에도 홍타이지는 신중했다. 그는 과거 누르하치가 영원성을 공격하다가 실패했던 전철을 뒤풀이하지 않으려고 했다. 병사들을 성을 향해 돌격시키는 전통적인 방식으로 공격할 경우, 후금군의 인명 손실이 커질 것을 우려했다. 명군이 갖고 있는 화포의 위력을 의식했기 때문이었다.

홍타이지는 성을 포위한 뒤, 성 주위에 두 겹으로 참호를 파라고 지시했다. 참호의 바깥에는 담을 쌓았다. 성과 후금군의 참호 사이의 거리는 약 3리(里) 정도였다.3리 정도면 명군 화포의 사정권에서 벗어날 수 있는 거리였다. 대릉하성에서 금주로 이어지는 대로에는 만주와 몽골군 분견대(分遣隊)와 한인 포병대를 배치하여 바깥 지역으로부터 명의 지원군이 오는 것을 차단하도록 했다. 성을 완전히 고립시킨 상태로 장기전을 펼침으로써 명군을 고사시키겠다는 작전이었다.

홍타이지는 물 샐 틈 없는 포위 상태를 유지하는 한편, 대릉하성 바깥에 위치한 명군의 독립 성보(城堡)들을 각개 격파하려고 시도했다. 대(臺)라고도 불리는 개별 성보들을 향해 홍이포를 비롯한 화포들을 쏘아 타격을 가한 뒤, 점령하는 방식이었다. 작전의 결과는 대성공이었다. 각 대에 머물던 많은 명군 장졸들과 백성들이 포격을 받고 전사하거나, 투항해 왔다. 10월12일에는 대릉하성 주변의 성보 가운데 가장 규모가 컸던 우자장대(于子章臺)가 함락되었다. 후금군은 홍이포 6문, 대장군포 54문을 이용하여 3일 동안 맹렬한 포격을 가했다. 성첩이 무너지고 사상자가 속출하는 와중에 남녀 587명이 투항해 왔다. 우자장대가 무너졌다는 소식은 주변의 각 대들에도 연쇄적으로 충격을 주었다. 겁을 집어먹은 장졸과 백성들의 도주와 투항이 이어졌다. 10월14일에는 대릉하성 외곽의 마지막 보루였던 진흥보대(陳興堡臺)마저 무너졌다.

포위를 통해 명군의 목줄을 조여들어 가는 한편, 홍타이지는 강온 양면 전략을 구사했다. 8월13일부터 수 차례에 걸쳐 조대수에게 편지를 보내 화친과 투항을 촉구했다. 때로는 투항한 한군(漢軍) 장수들을 성으로 보내 항복을 종용했다. 처음 홍타이지로부터 화친과 투항을 요구받았을 때 조대수는 애써 무시하려는 태도를 보였다. 하지만 시간과 상황은 조대수의 편이 아니었다.

8월15일, 포위된 대릉하성을 구원하기 위해 송산(松山) 방면에서 명군 지원군 2000명이 달려 왔지만 기다리고 있던 후금군 병력에 의해 격퇴되었다. 25일에도 금주성으로부터 6000명의 원군이 출격했지만 역시 후금군에 차단되어 도주했다.

대릉하성을 구원하기 위해 보낸 병력이 번번이 패퇴하자 9월24일 명군은 마지막 카드를 뽑아들었다. 산해관으로부터 대규모의 구원군을 다시 보낸 것이다. 감군도(監軍道) 장춘(張春), 총병 조대락(祖大樂) 등이 병력 4만명을 이끌고 출동했던 것이다. 명군은 소릉하(小凌河)를 지나 주둔지에 참호를 파고 화기 등을 정렬 배치하는 등 후금군과 전면전을 벌일 태세였다. 하지만 3일 뒤에 벌어진 전투에서 명군은 병력의 우세에도 불구하고 다시 패하고 말았다. 전투 도중 후금군 진영 쪽으로 불던 바람이 역풍으로 바뀌었다. 날씨도 철저히 후금군 편이었다. 명군은 결국 사령관 장춘을 비롯한 33명의 지휘관이 포로가 되는 등 참패하고 말았다. 전투를 감독하던 대학사 손승종(孫承宗)은 산해관으로 패주했다.

구원군이 오는 족족 패주했던 데다 외곽에서 전초 기지 역할을 하던 각 대들이 하나 둘씩 무너지자 대릉하성의 상황은 갈수록 심각해졌다. 외부로부터 지원이 끊긴 상황에서 식량과 땔감, 마초(馬草)가 고갈되고 있었다. 땔감을 구하기 위해 성밖으로 몰래 나오는 명군 병사들은 매복하고 있던 후금군에 살해되거나 체포되었다. 8월24일, 포로로 잡힌 명군 병사로부터 ‘성을 쌓는 공사에 동원된 인부들 가운데 이미 30명 가까이 굶어 죽었다.’는 진술이 나왔다. 9월19일에는 ‘성안에 남은 곡식이 불과 100석뿐이고, 탈 수 있는 말은 70마리밖에 없다. 인부들의 절반이 굶어 죽었고, 살아 남은 병사들은 말고기로 버티고 있으며 말 안장을 쪼개 불을 피우고 있다.’는 형편이었다.

장춘이 이끄는 구원군이 패하고 우자장대마저 무너진 10월 이후의 상황은 절망과 처참 그 자체였다. 10월10일, 성을 탈출하여 후금군 진영으로 투항한 왕세룡(王世龍)의 진술은 충격적이었다.‘성안의 양식은 다 떨어졌고, 인부와 상인들은 모두 죽었으며, 남아 있는 병사들은 서로를 잡아먹고 있다.’는 것이었다. 대릉하성은 마침내 ‘서로를 잡아 먹는(人相食)’ 상황으로까지 치달았다.

고립된 명군과는 달리 후금군은 금주를 거쳐 심양까지 이어지는 대로를 장악하고 있었기 때문에 심양으로부터 병력과 군수 물자를 수시로 실어올 수 있었다. 조대수의 항복은 이제 ‘시간문제’가 되고 말았다.

●‘부메랑’된 홍이포

대릉하성의 명군을 최악의 상황으로 몰아넣은 데 결정적인 역할을 한 것은 당시 후금군이 보유하고 있던 화포의 위력이었다.1626년 영원성을 공격하다가 명군의 홍이포(紅夷砲) 공격 때문에 누르하치가 끝내 절명했던 ‘아픔’을 겪었던 후금은 이후 명군의 화기를 획득하기 위해 부심했다.

처음에는 전장에서 노획한 명군의 화기를 활용하는 정도에 불과했던 후금은 마침내 1631년 1월과 3월, 대장군포(大將軍砲)와 홍이포를 각각 자체 제작하는데 성공한다. 대장군포는 16세기 전반, 포르투갈 상인들이 명에 전해준 불랑기포(佛狼機砲) 가운데 제원이 큰 것을 가리키는 것이다. 홍이포는 17세기 초반 역시 마카오를 통해 명에 전해진 최신 화포였다. 포신이 길어 사정 거리가 길 뿐 아니라 탄환이 날아가는 속도와 파괴력이 당시 그 어느 화포보다도 발군이었다.

흥미로운 것은 홍이포를 주조하고 그것을 전장에서 활용하는데 결정적인 역할을 했던 주역이 대개 명과 관련이 있거나 명에서 귀순한 한족(漢族)들이었다는 점이다. 홍이포 주조의 총감독이자 나중에 한인으로 구성된 포병대를 이끌었던 동양성은 원래 무순(撫順)에서 한족 상인들과 오랫동안 거래했던 인물이다. 절반은 한족이나 마찬가지였던 그는 이후 누르하치에게 귀순했다. 홍이포 주조의 실무를 감독했던 정계명(丁啓明)은 원래 명군 부장(副將)이었다가 기사전역 당시 후금군에 투항했던 인물이다. 주조를 직접 담당했던 장인(匠人) 왕천상(王天相)과 두수위(竇守位) 등도 기사전역 당시 후금군이 획득했던 한인들이었다. 홍타이지는 화포 주조의 공을 인정하여 이들 장인을 노비 신분에서 모두 해방시키고 많은 상을 내렸다.

귀순한 한인들의 협조 덕분에 대릉하 공격 당시 후금군은 명군보다 더 많은 수의 대형 화포들을 보유하고 있었다. 명 출신 장인들이 만든 홍이포에서, 명 출신 포병들에 의해 발사된 포탄은 견고한 대릉하의 성보들을 파괴하고 용장(勇將) 조대수를 궁지로 몰아 넣었다. 무너져 가고 있던 명으로부터 유출된 인력과 최신 기술들이 ‘부메랑’이 되어 명군의 가슴에 비수를 꽂았던 것이다.

명이 조대수를 시켜 대릉하성을 쌓은 목적은 명확했다. 산해관의 방어를 확고히 하면서, 후금에 빼앗긴 요서(遼西)와 요동을 수복하기 위한 전진기지로 삼으려 했다. 하지만 후금군은 성의 방어 시설이 채 완공되기도 전에 들이닥쳤다. 조대수는 분투했지만 성은 결국 함락되었다. 집요한 포위 끝에 대릉하성을 무너뜨린 후금의 자신감은 더욱 커졌다. 명의 수세(守勢)와 낙조(落照)는 돌이킬 수 없는 대세가 되고 말았다.

● 祖大壽, 투항을 결심하다

1631년 10월 7일, 홍타이지는 한인 출신 장수 강계(姜桂)를 대릉하성으로 보냈다. 그는 홍타이지에게 투항한 23명의 한인 장관(將官)들이 직접 작성한 투항 권유서를 들고 있었다. 조대수에게 투항하라고 설득할 참이었다. 조대수는 그를 성안으로 들이지 않았다. 강계는 할 수없이 성문 앞에서 무릎을 꿇고 외쳤다. 투항 권유서를 쓴 사람들이 누구누구며, 원군을 이끌고 왔던 장춘(張春)도 이미 후금군에 참패하여 투항했다는 사실을 강조했다.

|

조대수는 완강했다. 그는 무릎을 꿇은 자신의 옛 부하에게 먹을 것을 주라고 했다. 그러면서 “나는 이 성에서 죽을 것이니 다시는 오지 말라.”고 외쳤다. 병사들이 서로를 잡아먹는 최악의 상황에 이르렀어도 조대수는 좀처럼 투항하려 들지 않았다.

조대수의 태도를 확인한 홍타이지는 10월 20일, 편지가 묶인 화살을 성안으로 날렸다. 그는 편지에서, 명 지휘관들이 자신의 명예만을 위해 부하들에게 참혹한 고통을 강요하고 있다고 비난했다. 그러면서 명 병졸들에게 ‘너희는 죽어봤자 이름도 남기지 못하는데 왜 다른 사람의 고기가 되느냐.’며 ‘상관을 죽이고 귀순하는 자에게는 벼슬을 주겠다.’고 유혹했다. 명군 진영을 흔들기 위해 심리전을 폈던 것이다.

심리전이 효과를 발휘했는지 10월 25일 조대수로부터 회답이 왔다. 조대수는 홍타이지에게 한인 출신 장수인 석정주(石廷柱)를 보내달라고 했다. 조대수는 석정주를 성안으로 들이면서 자신의 아들 조가법(祖家法)을 후금 진영에 인질로 보냈다. 조대수는 석정주에게 항복을 결심했다고 말한 뒤, 깜짝 제안을 했다.‘나는 이미 나라에 충성하기는 틀린 몸인데 목숨을 비록 구하더라도 처자를 볼 수 없으니 무슨 이익이 있겠는가? 그대들이 대사를 도모하려 한다면 먼저 금주성을 함락시켜 내 처자를 만날 수 있게 해달라.’고 했다. 그러면서 자신이 앞장서서 금주성을 함락시킬 복안이 있으니 홍타이지를 만나게 해달라고 했다.

당시 조대수의 가족들 대부분은 금주성에 있었고 둘째아들은 북경에 있었다. 어차피 상황에 떠밀려 항복할 수밖에 없는 처지에서 피붙이라도 챙겨야겠다는 결심이 섰는지도 모를 일이었다.

●조대수의 변신과 홍타이지의 배포

10월 28일 조대수는 마침내 성문을 열었다. 조대수는 투항하기로 결심했지만 부하 하가강(何可綱)은 그의 결정에 따르지 않았다. 하가강은 사실상 부사령관으로 성을 쌓는 공사를 감독했던 주역이었다.

그는 조대수에게 “공과 저는 모두 요동 사람입니다. 공이 나가지 않으면 요동 사람의 마음을 묶어둘 수 없고, 제가 죽지 않으면 요동 사람의 의리(義理)를 밝힐 수 없습니다.”라고 말했다. 그는 스스로 제문을 지은 뒤 주변 사람들에게 “죽게 되면 죽어야 하는 것이거늘 어찌 성을 나가서 영원히 비웃음을 사겠는가?”라고 했다. 조대수는 사람들을 시켜 그를 성밖으로 몰아냈다.

성밖에는 이미 후금군 장졸들이 기다리고 있었다. 하가강은 죽음을 앞에 두고도 얼굴색을 바꾸지 않았다. 그저 웃을 뿐이었다. 후금군에 의해 그의 숨이 끊어지자 그의 시신을 차지하기 위해 굶주린 명군 병졸들이 달려들었다. 끔찍한 장면이었다.

조대수는 후금군 지휘관들과 하늘에 맹서하는 의식을 치렀다. 조대수는 ‘홍타이지에게 몸을 맡겨 영원히 배신하지 않겠다.’고 서약했고, 후금군 지휘관들은 ‘귀순한 한인들을 온전히 보양해 주겠다.’고 약속했다.

이윽고 조대수는 홍타이지의 장막으로 인도되었다. 홍타이지는 관원들을 1리(里) 밖까지 보내 그를 환영했다. 조대수가 장막 앞에서 홍타이지에게 무릎을 꿇고 예를 올리겠다고 하자 홍타이지는 극력 만류했다. 대신 그를 끌어안았다. 홍타이지가 포견례(抱見禮)를 행한 것은 그동안 귀순해 왔던 어느 누구보다도 거물이었던 조대수에 대한 배려의 표시였다.

조대수는 자신에게 기회를 주면 직접 금주성으로 들어가 명군을 무장해제시켜 투항하도록 하겠다고 제의했다. 마치 후금군의 포위를 뚫고 대릉하성을 탈출한 것처럼 가장하여 금주성의 명군을 속인 다음 ‘거사’를 이루겠다는 복안이었다. 대릉하성을 포위하느라 지쳐버린 홍타이지는 조대수의 제의를 받아들였다. 조대수의 ‘변신’도 놀랄 만한 일이었지만 홍타이지의 ‘배포’ 역시 대단한 것이었다.

11월 1일 조대수는 출발하면서 ‘금주성으로 들어가는데 성공하면 입성한 다음날 포 한 발을 쏘고, 성을 접수하는데 성공하면 11월 4일까지 역시 포를 쏘아 신호를 보내겠다.’고 말했다. 그리고 홍타이지에게 ‘성공’했다는 포성을 들으면 병력을 이끌고 즉시 금주성으로 오라고 했다.

11월 2일, 금주성에서 포성이 울렸다. 하지만 약속된 날짜가 되었지만 더 이상의 포성은 들리지 않았다. 그럼에도 홍타이지는 조대수가 배신했다고 생각하지 않았다. 다만 시간이 필요할 뿐이라고 여겼다. 그는 대릉하성에서 새로 얻은 명군 장졸들과 노획한 화기들을 챙겨 철수 길에 올랐다. 대릉하성에서 새로 얻은 명군 병력은 1만 1000이나 되는 많은 수였다. 노획한 대소 화기는 3500문이 넘었다. 병력과 무기는 고스란히 후금군의 새로운 전력(戰力)으로 보강되었다. 홍타이지는 끝까지 치밀했다. 그는 철수에 앞서 대릉하성의 성첩과 시설물들을 모두 파괴하라고 지시했다.

●홍타이지, 자신감이 더욱 커지다

대릉하 전투의 승리를 계기로 홍타이지의 자신감은 더욱 커졌다.11월 10일, 홍타이지는 조선 사신 일행에게 대릉하 승리의 전과(戰果)를 설명하고, 자신들이 조대수에게 보냈던 초항장(招降狀, 항복 권유서)을 보여 주었다. 당시 대릉하의 후금 진중에는 오신남(吳信男)을 비롯한 조선 사신 두 명이 심양으로부터 와 있는 상태였다.

홍타이지는 명군을 굴복시킨 자신들의 강력한 힘을 사신들에게 과시하고 싶었을 것이다. ‘상국’으로 섬겼던 명의 장졸들이 맥없이 무너지고, 조대수가 항복하는 장면을 직접 보면서 오신남 등은 무슨 생각을 했을까? 분명 착잡했을 것이다. 또 어렵사리, 근근이 유지되고 있던 조선과 후금 관계의 장래에 대해서도 이런저런 상상을 했을 것이다.

조대수의 투항은 조대수 개인의 비극일 뿐 아니라 명 전체의 비극이기도 했다. 조대수는 일찍이 자신의 상관이자 누구보다도 열렬한 애국자였던 원숭환이 숭정제에 의해 죽음을 당하는 상황을 목도했다. 원숭환이 처형된 직후 북경의 분위기에 실망한 그는 산해관을 떠나 금주성에 틀어박혔었다. 조대수도 인간인 이상 간신과 소인배들의 참소 앞에서 대국을 볼 줄 모르는 숭정제와 조정에 대해 정나미가 떨어질 법도 했다.

하지만 조대수는 마음을 가다듬고 대릉하성을 수축하자고 건의했다. 조정에서는 다시 갑론을박이 벌어졌다. 어디에 먼저 성을 쌓고, 어디를 먼저 방어하느냐를 놓고 벌어진 논란이었다. 결국 대릉하성을 쌓으라는 재가는 떨어졌지만 공사 기간은 충분치 않았다. 갑론을박하다가 공사 착수가 늦어졌기 때문이다. 치첩이 완공되기 전에 후금군은 들이닥쳤고 조대수는 고립된 성에서 3개월 이상 사투를 벌여야 했다. 이미 망조(亡兆)가 완연한 명의 분위기에서 조대수의 분투는 그나마 평가할 만한 것이었다.

홍타이지는 이제 거칠 것이 없었다. 대릉하 원정에서 돌아온 직후인 1632년 4월, 홍타이지는 대군을 이끌고 차하르(察哈爾) 몽골 정벌 길에 올랐다. 대릉하성에서 새로 합류한 명군 장졸들도 원정에 동참했다. 원정이 거듭될수록 후금의 힘은 커지고 있었다. 그리고 그 힘은 언젠가는 조선을 향해 다가올 운명을 지니고 있었다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 724 : 조선의 역사 266 (제16대 인조 41) (0) | 2012.09.30 |

|---|---|

| 한국의 역사 723 : 조선의 역사 265 (제16대 인조 40) (0) | 2012.09.29 |

| 한국의 역사 721 : 조선의 역사 263 (제16대 인조 38) (0) | 2012.09.27 |

| 한국의 역사 720 : 조선의 역사 262 (제16대 인조 37) (0) | 2012.09.26 |

| 한국의 역사 719 : 조선의 역사 261 (제16대 인조 36) (0) | 2012.09.25 |