향기마을

한국의 역사 31 : 고구려 역사 14 (제11대 동천왕 ) 본문

한국의 역사 31 : 고구려 역사 14 (제11대 동천왕 )

제11대 동천왕(동양왕)

동천왕(東川王, 209년~248년, 재위 : 227년~248년)은 고구려의 제11대 군주이다. 일명 동양왕(東襄王)이다. 산상왕(山上王)의 아들로 휘는 우위거(憂位居) 또는 위궁(位宮)이다. 아명은 교체(郊彘)이며 모후는 관노부(灌奴部) 주통촌(酒桶村) 평민 출신의 소후(小后)이다.

高句麗

기원전 37년 ~ 668년

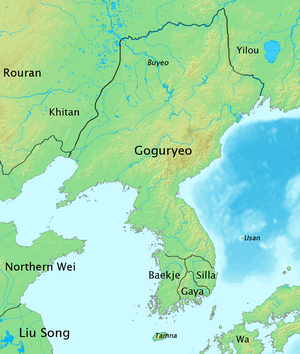

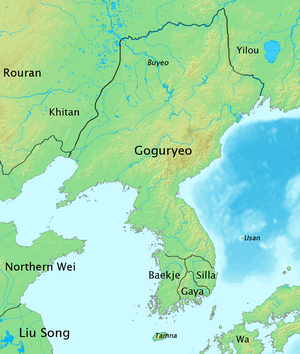

476년 고구려 전성기 때의 지도

공용어

고대 한국어

수도

졸본 (기원전 37년 ~ 3년)

국내성 (3년 ~ 427년)

평양성 (427년 ~ 668년)

정치체제

군주제

인구 최대치

668년

69만호 (약 3,500,000명)

성립

기원전 37년

멸망

668년

초대 군주

동명성왕

기원전 37년 ~ 기원전 18년

최후 군주

보장왕

642년 ~ 668년

성립 이전

부여

해체 이후

발해, 신라

476년 고구려 전성기 때의 지도

국내성 (3년 ~ 427년)

평양성 (427년 ~ 668년)

668년

기원전 37년 ~ 기원전 18년

642년 ~ 668년

생애

산상왕과 소후의 사이에서 태어나 아명은 ‘교체’라고 하였다. 교제(郊祭)에 쓸 돼지와 관련된 사건으로 태어났다는 의미이다. 위궁이라는 이름은 태어나면서부터 눈을 뜨고 사물을 본 것이 태조왕(太祖王) 궁(宮)과 닮았다고 하여 붙였다고 한다. 성품이 너그럽고 어질어서 화를 내지 않았다고 한다.

213년에 산상왕의 왕후였던 우왕후가 아들을 낳지 못하여 후손이 없자 우왕후와 외척들의 강력한 반대에도 불구하고 어렵사리 태자가 되었고, 227년에 왕위에 올랐다.

치세 초기에는 위나라와 우호관계를 유지하였는데, 234년에 위(魏)와 화친한 이래 236년에는 오왕(吳王) 손권(孫權)의 사신 호위(胡衛)를 처형하고 목을 위나라에 보내기도 하였다.

또한 238년에는 위나라가 요동의 공손연(公孫淵)을 토벌하자 군사 1,000여 명을 보내 위나라를 도왔다.

그러나 공손연이 멸망하고 위나라와 직접 국경을 맞대게 되면서 고구려와 위나라의 관계는 험악하게 변하였다.

242년에 위나라 요동의 서안평(西安平)을 공격하였으나 실패하였으며, 244년 유주자사 관구검(毌丘儉)이 고구려를 침공하였다.

동천왕은 관구검의 군대를 비류수(沸流水), 양구(梁口. 또는 梁貊)에서 격파하였고, 이어서 직접 5천의 철기를 이끌고 관구검을 공격하였으나 크게 패배하였다. 관구검은 환도성(丸都城)을 함락하고 귀환하였다. 다음해, 다시 관구검이 공격해오니 동천왕은 매구루(買溝漊)로 달아났다.

관구검은 현도태수 왕기(王頎)를 보내 왕을 추격하였는데 246년에 이르러 동천왕은 유유(紐由)의 계책으로 왕기를 죽이고 왕기의 군대를 물리치는 데 성공하였다.

수도로 귀환한 동천왕은 환도성이 전화를 입어 도읍으로 적당하지 않다고 여겨 247년 평양성(平壤城)을 쌓고 수도를 옮겼다.

한편, 245년에는 신라와의 전쟁 기록, 248년에는 신라와의 화친 기록이 있으나 사실 여부는 의심받고 있다. 248년에 왕이 죽었으니 나라 사람들이 슬퍼하여 스스로 목숨을 끊는 자가 많았다고 한다.

가족 관계

섬긴 사람들

- 고우루 (高優婁, ? ~ 230년) : 고구려의 국상(國相)이다.

고구려의 산상왕(山上王)과 동천왕(東川王) 시대의 장수였으며, 203년, 2대 국상 을파소(乙巴素)가 죽자 그 뒤를 이어 국상에 오르게 되었다. 그 이후 죽기 27년 동안 국상직에 있었음에도 불구하고 그의 행적은 찾아 볼 수 없으며 그의 죽음은 명림어수(明臨於漱)가 230년에 국상에 올랐음으로 230년에 죽은 것으로 추측할 뿐이다.

- 득래 (得來, ? ~ 246년?) : 동천왕(東川王) 시대의 무장으로, 고구려의 장수이다.

246년, 동천왕(東川王)은 위나라에게 거듭 승리를 하자 두 차례 위나라를 침범하였다. 이때 패자(沛者)직에 있던 득래는 동천왕에게 침범을 중단해야 한다고 충고하였으나 동천왕은 거절하였다. 이에 득래는 음식을 먹지 않고 스스로 죽었다.

그 후 유주자사(幽州刺史) 관구검(毌丘儉)이 환도성(丸都城)을 함락시키자 고구려군을 시살하였는데 이 때 득래의 이야기를 들은 관구검은 군사들에게 득래의 묘를 훼손하지 말도록 하였으며 잡혀있던 그의 처와 자식들을 모두 풀어주었다.

- 밀우(密友, ? ~ ?) : 동천왕 시대의 고구려의 장수이며, 동부(東部) 사람이다.

244년, 수도 환도성(丸都城)이 함락되자 동천왕(東川王)을 호위하며 남옥저로 피신하였다. 하지만 위나라의 장수 왕기(王頎)가 추격해오자 결사대를 조직하여 추격군을 막아 동천왕을 무사히 피신시켰다.

하지만 오래 버티지 못하고 적들에게 포위당하여 부상을 입었지만, 유옥구(劉屋句)의 도움으로 구출되었다. 전쟁이 끝난후 거곡(巨谷)과 청목곡(靑木谷)을 하사받았다.

- 명림어수

- 유유(紐由, ? ~ 246년) : 고구려의 충신이다.

246년 위나라의 장수 관구검이 쳐들어와 수도 환도성이 함락되고 동천왕이 위급한 상태에 놓여 있자 이때 유유는 혼자 용감히 적진으로 나아가 관구검의 부하 왕반을 만나 항복하는 척하다가 틈을 보아 암살하고 자신도 자결했다.

결국 장수를 잃은 위군은 혼란을 일으켜 대패하고 낙랑으로부터 쫓겨가 버렸다.

이후 국토가 회복되자 구사자(九使者)라는 벼슬에 추증되었으며 아들 또한 대사자(大使者)의 벼슬을 받았다.

- 유다구

- 유옥구

- 연주흠

동시대 백제, 신라

고구려 왕 계보도 (삼국사기에 의거)

해모수═╤═유화부인(하백의 딸)

│

소서노═╤═ 1.추모(bc37~19)═╤═예씨부인

│ │

┌┴┐ 2.유리명왕(bc19~ad18)═╤═송양왕의 딸

비류 온조 │

┌─┬─────┬────---┬────-┼─────------┐

도절 해명 3.대무신왕(무휼) 여진 4.민중왕(해색주) 재사═╤═부여태후

(ad 19~ 44) (44~48) │

갈사국왕녀═╣ ╠═ 원비 ┌──────┼─────---┐

호동 5.모본왕(? ? ? ). 6.태조왕(궁) 7.차대왕(수성) 8.신대왕(백고)

(49~53) (54~146) (146~165) (165 ~ 179)

┌┴┐ │ │

막덕 막근 추안 ㅣ

┌────────---┬───────────┬────────────── ┴─--┐

9.고국천왕(이이모) 발기 ╔═10.산상왕(연우)═╤═후녀(주통부인) 계수

(179~197)║ ║ (197~227) │

╚ 우씨왕후(우소의 딸)═══=====╝ 11.동천왕(교체)(227~248)

┌────────────────────--┼──┐

관나부인(장발미녀)══12.중천왕(연불)(248~270) ═╤═연씨왕후 예물 사구

│

┌───────┬───────────────------┴───┬──┬──l

(??) 13.서천왕(약로)(270~292) ═╤═우씨왕후(우수의 딸) 달가 일우 소발 공주(?)══명림홀도

┌──────────--┴───-─┐ (부마도위)

14.봉상왕(상부)(292~300) 돌고

┌┴┐ │

(?) (?) 15.미천왕(을불)(301~331)

├───────────┐

16.고국원왕(사유)(331~371) 무

┌────────┴────┐

17.소수림왕(구부)(371~384) 18.고국양왕(이연)(384~391)

│

19.광개토대왕(담덕)(391~412)

│

20.장수왕(거련)(413~491)

├──────┐

조다 승천

│

21. 문자왕(나운)(491~519)

┌──────────────────┴─────┐

22.안장왕(흥안)(519~531)══한씨미녀 23.안원왕(보연)(531~545)

│

24.양원왕(평성)(545~559)

│

25.평원왕(양성)(559~590)

┌────────────┼───────────┬──┐

26.영양왕(원)(590~618) 27.영류왕(건무)(618~642) 태양 평강공주══온달

│ │ (부마도위)

환권 28.보장왕(보장)(642~668)

┌──┬──┼──┬──┐

복남 임무 덕남 덕무 안승

|

자살,타살 등 일찍 죽은 왕자 타살된 왕, ══ 부부관계 |

.왕족인 고추가(古鄒加) 재사(再思)는 2대 유리왕의 아들이자, 6대 태조왕의 생부입니다.

.왕족인 고추가(古鄒加) 돌고(固, ?~293)는 13대 서천왕의 차남으로 형인 14대 봉상왕에 의해 죽음을 당합니다. 15대 미천왕의 생부입니다.

. 장수왕의 아들인 조다(助多)는 생부인 20대 장수왕이 413~491년 오래 재위하는 바람에 왕위에 오르지 못하고 먼저 죽었습니다. 하지만 그의 아들이 21대 문자왕(文咨王/?~519)으로 즉위하였습니다.

제11대 동천왕 실록(209~248, 재위 227년 5월-248년 9월, 21년 4개월)

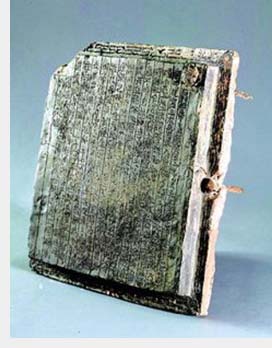

[사진설명] 동천왕의 벽비, '동천왕(재위 227~248) 11년 명(銘)'이 적혀있어 광개토대왕비보다 160여년 앞섰다는 고구려 최고(最古)의 비문이다.

[사진설명] 동천왕의 벽비, '동천왕(재위 227~248) 11년 명(銘)'이 적혀있어 광개토대왕비보다 160여년 앞섰다는 고구려 최고(最古)의 비문이다.

한국인들의 설문조사에서 가장 기뻤던 순간, 가장 슬펐던 순간, 가장 분노했던 순간을 제시했는데 고구려의 멸망은 가장 슬펐던 순간 중 세 번째로 꼽혔다. 한국인들은 가장 슬펐던 순간 첫 번째로 경술국치를 꼽았고 두 번째로 한국전쟁을 선정했지만 이 사건들은 근대에 일어난 일이다. 그러므로 한국 5천 년 역사에서 고구려멸망을 세 번째로 꼽았다는 것은 고구려의 멸망이 그만큼 한국인들에게 가장 안타까운 역사의 순간이었음을 의미한다.

참고적으로 가장 기뻤던 순간은 8ㆍ15광복, 세종대왕의 한글창제와 6ㆍ10민주항쟁이며 가장 분노했던 순간은 5ㆍ18광주항쟁, 삼전도 치욕, 동학농민군 패배이다.

함석헌 선생의 “신라는 너무 값비싼 값을 주고 통일을 샀으나 그 통일은 참으로 보잘 것 없는 통일이었다. 청천강 이북을 가보지 못한 통일이다. 통일이 아니요 분할이다.”라는 한탄이 더욱 가슴에 닿는다. 그 기저에 깔린 아쉬움은 고구려가 사상 최고의 강대국이자 정복국가였기 때문이다.

동천왕의 평양천도와 서진정책

동천왕은 산상왕의 장남이며 소후 후녀 소생이다. 서기 209년에 태어났으며, 아명은 교체, 이름은 우위거, 별호는 위궁이다. 서기 213년 5살의 어린나이로 태자에 책봉되었으며, 서기 227년 5월 산상왕이 죽자 고구려 제11대 왕에 올랐다. 이 때 그의 나이 19세 였다.

왕위에 오르기 전 태자 책봉에서부터 강하게 반발해온 왕후 우씨와 외척들은 사사건건 태자를 괴롭혔으나 그는 인내심 강한 청년으로 성장한다. 우씨는 아기를 낳아본 적이 없으며 나이도 많아 낳을 수가 없었다. 산상왕은 후비를 두기로 하고, 왕비 몰래 교체(교제에 쓸 돼지)를 이용하여 소후감을 물색하고, 결국 후녀와 동침하여 교체를 어렵게 얻게 된다.

왕위에 오른 후에도 동천왕은 우씨의 심술로 말미암아 많은 어려움을 당한다. 그녀는 임종 때까지 심술을 부리지만 동천왕은 일체 우씨와 불화를 일으키지 않았다. 또한 203년 을파소의 뒤를 이어 국상에 올랐던 고우루가 죽고, 230년 7월 연나부의 우태 명림어수가 국상에 올랐다, 이는 외척들과 화합을 의미하며 그들 한사람도 다치게 하지 않았다. 이런 왕의 선정과 포용력은 군신들과 백성들이 하나로 뭉치게 하는 원동력이 되었다.

동천왕 즉위하면서 고구려는 서진정책에 박차를 가한다. 중원의 혼란을 틈타 대륙의 맹주로 부상하기 위해 영토확장으로 이어진다. 하지만 위의 반격으로 도성이 함락되는 등 어려움을 겪는다.

당시 중원은 1세대 조조가 죽고 아들 조비가 220년 국호를 '위'라하고 낙양으로 도읍으로 삼았으며, 촉은 유비가 221년에 국호를 '한'이라 하고 성도를 도읍으로 삼아 유선이 대를 이었으며, 손권은 229년에 왕 칭호를 사용하여 국호를 '오'라 하고 경구(남경)를 도읍으로 삼았다. 지리적으로 가가운 위와 오나라가 경쟁적으로 고구려와 외교관계를 맺고자 하였다.

중국의 삼국시대

결국 위는 장군 하달에게 군사를 주어 요동을 방문하여 외교관계를 촉구하는 등의 노력으로 234년 고구려와 화친관계를 맺는데 성공한다. 이에 오나라도 사신을 보내 화친을 청하지만 고구려는 오나라 사신의 화친제의를 거절하였는데, 지리적으로 위나라가 가깝고 삼국 중 위나라의 세력이 강하다는 점을 인식하고 있었다. 고구려는 오나라의 사신을 억류하였다가 목을 베어 위나라에 보냄으로서 오나라는 고구려와 등을 돌렸다.

위와 화친을 맺은 고구려는 238년 위가 사마의를 보내 하북성 일대에서 힘을 형성하고 있던 연나라 왕 공손연을 토벌하자 위를 후원하기 위해 군사 1천을 보냈다. 그리고 사마의에 의해 공손연이 죽고 연이 멸망하자 고구려는 연이 차지하고 있던 한의 구요동 지역으로 세력을 확대하기 시작하면서 서진정책의 발톱을 드러내고 있었다.

서진정책을 추진하고 있던 고구려는 242년 한의 옛 요동 서쪽 안평(현재 하북성 덕주)를 공격하여 장악하고, 남진하여 하수(황하)를 넘어 산동성 일대까지 확대한다. 현도를 공략하여 무너뜨림으로써 태조 이래 숙원사업이던 현도 수복을 이루었다. 254년에는 산동반도 아래쪽의 동해국을 점령하여 고구려의 세력은 회수까지 육박하였다. 이로써 고구려는 태조 시대의 영토를 대부분 회복하였다.

고구려가 중원에서 세력을 확대하고 있을 때 동쪽 변방인 한반도에서 신라가 세력을 넓히며 북상하고 있었다. 이에 고구려는 245년 10월 군사를 보내 신라의 북쪽 변방을 공략하여 신라군을 퇴각시켰다.

이 무렵 위나라 장수는 유주 자사 관구검이었는데, 그는 239년 이후 지속적으로 고구려군에게 밀려 우북평군, 발해군 등을 잃고 급기야 242년에는 안평군을 빼았기고 다시 현도에서 밀려남으로써 발해 연안에서 완전히 쫓겨나는 치명타를 입었다. 고구려는 계속 산동반도와 화북평원 일부를 차지하자 관구검은 휘하 장수 편장를 보내 안평을 공략하게 하였으나 패퇴하고 말았다. 패배가 거듭되자 중앙에 더 많은 지원병을 요청한다. 그리고 부여에 현도 태수 왕기를 보내 지원을 요청하자 부여에서는 관료들의 반대에도 불구하고 위의 요청을 받아들여 왕기가 숙신으로 올라가 고구려의 후방을 공략할 요량이었으나 험한 지형과 진군의 어려움으로 고구려 땅을 밟아보지도 못하고 퇴각해야 했다. 이에 관구검은 245년 다시 군사를 보내 현도를 공략하였으나 패퇴하였다. 위는 더 이상 고구려에 밀리다가 하수 이북을 완전히 빼았기고 말 것이라는 위기감이 팽배해 있었고, 위의 실권자 사마의는 246년 8월 유주 자사 관구검에게 중앙군 군사 1만을 내주어 고구려에 예속된 현도를 치게 하였다.

조정의 명을 받은 관구검은 중앙군 1만과 자신 휘하의 수만 명을 이끌고 현도를 침입하자 고구려는 그들을 유인하여 내륙으로 끌어들이면서 비류수 근처에 이르자 동천왕이 직접 철기 5천을 앞세우고 군사 2만을 대동하고 협곡에 매복하여 대기하다가 급습하였으며 이 싸움에서 고구려는 위군 3천을 죽이거나 생포하는 대승을 거두게 된다. 이후 퇴각하던 위군은 양맥에서 다시 고구려군에게 포위되어 3천의 군사를 잃고 패주하였다.

이에 사기가 오른 동천왕은 계속 관구검의 군대를 뒤 따라 공략하였으나 관구검의 주력부대는 쉽게 무너지지 않았다. 그들은 곳곳에서 수성전을 펼치며 응전하였고 고구려군의 힘이 빠지기를 기다리고 있었다. 이를 알아챈 고구려군은 서둘러 급히 퇴각하였으나 위군에 의해 퇴로가 막혀 포위 당하는 형세가 되었다. 동천왕은 관구검의 함정에 빠져 포위망을 빠져나오면서, 철기 5천과 2만이 넘는 병력 중 군사 3천과 비전투원 8천을 잃고 사기가 땅에 떨어져 패주하게 된다. 관구검의 추격을 받은 동천왕의 고구려군은 조직이 와해되면서 잔여 중앙 관료 및 군사와 근위병 1천을 이끌고 압록원으로 도주하게 된다.

관구검이 이끄는 위군은 비어있던 도성인 환도성을 공략하여 무혈점령하여 불을 지르고 남아있던 양민을 학살했다. 관구검은 장군 왕기에게 군사를 내주어 동천왕을 추격토록 하였다. 하지만 동천왕은 변방인 옥저(지금의 함경도)로 몸을 피하기 위해 도주했다.

고구려란 나라가 멸망을 앞둔 풍전등화였으며 동천왕의 마음은 처절하였을 것이다. 옥저로 향하던 동천왕은 위군의 추격이 점점 가까워지자 위군의 추격을 늦추기 위해 결사대를 조직하고 밀우를 수장으로 하여 길목을 지키게 하였다. 밀우는 위군을 저지하면서 기습전을 펼치다가 중상을 입자 동천왕은 장수 유옥구로 하여금 다시 결사대를 조직하여 밀우를 구해 나왔다.

동천왕이 옥저에 이르자 동부 출신 장수 유유가 스스로 죽음을 결심하고 계략을 내놓았는데, 그 계략이란, '위군에게 거짖 항복을 하고 위군에게 음식을 대접하면서 기회를 보아 적장을 죽이면, 적이 혼란한 틈을 타서 기습전을 펼친다'는 안이었다. 유유의 계략을 들은 동천왕은 눈물을 흘리면서 유유의 계략을 허락했다. 유유는 약간의 군사를 대동하고 위군 진영에 도착하여 고구려왕이 항복을 한다고 말하였다. 고구려 왕이 먼저 자신을 보내 항복토록 하였다며 피로에 지친 위군을 먼저 위로하라는 명을 받았다고 하였다. 이에 위군 장수는 선뜻 항복을 받아들이고 유유가 가져온 항복문서를 받으려는 순간 유유는 숨겨온 단도를 뽑아 적장의 가슴을 비호같이 찔렀다. 유유의 단칼에 적장은 절명하게 되고 장수의 죽음에 적진은 갑자기 혼란스러워지고 유유도 그 자리에서 적에 의해 처참한 죽임을 당한다.

이 때를 놓치지 않고 동천왕은 위군을 기습하였다. 이에 장수를 잃은 위군은 미처 방비책도 세우지 못하고 진영이 순식간에 무너지기 시작하면서 뿔뿔이 달아나기 바빴다. 동천왕은 그 여세를 몰아 위군을 향해 추격 진군했다. 이 소식을 들은 고구려군은 다시 사기가 되살아나고, 소문이 사방에 퍼지자 각지에 흩어져 있던 군사들도 대오를 정비하여 위군을 몰아내기 시작했다. 이에 힘입어 산속의 백성들도 합류하여 위군을 추격했다.

이 소식을 들은 관구검은 전날의 패배를 되새기며 급히 고구려 땅을 빠져나갔다. 고구려군이 추격했으나 그들을 따라잡지는 못했다. 위군은 물러갔지만 환도성이 불타고 많은 백성들이 죽임을 당하였으므로 동천왕은 피해를 입지 않은 가까운 평양성에 머물렀고, 이는 곧 평양 천도로 이어졌다.

이때 평양은 어떤 특정지역(지금의 평양)을 가리키는 것이 아니라 고조선 시대에 도읍이 있던 곳을 부르는 일반명사였을 것이라는 것이 조선시대 연암 박지원이 '도강록'에서 밝힌 그의 주장이다. 박지원이 살아 있을 당시에도 대부분의 사람들이 평안도의 평양을 단군의 평양, 기자의 평양이며 고구려의 평양이라고 주장했던 모양이다. 동천왕 당시 고구려는 대동강변까지 영토를 확장하지 못한 상태였기에 동천왕의 평양이 평안남도 대동강변 평양이 될 수는 없다. 평안남도 대동강변의 평양은 광개토대왕 시절 대동강변에 건설한 '하(下)평양'이다.

고구려 평양성으로 천도한 동천왕은 목숨을 다해 적을 물리친 밀우,유유에게 1등 공신록을 내리고, 유옥구에게는 식읍을 내렸다. 그후 동천왕은 오랜 전쟁과 쌓인 피로, 부하 장수를 잃은 슬픔, 국난을 당하게 만든 왕이라는 죄책감 등 심적인 병이 악화되어 몸을 눕게 되고 마침내 심한 병을 앓게 된다. 그러다가 결국 이듬해 248년 9월에 병마를 이기지 못하고 40세를 일기로 조용히 생을 마감하였다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 33 : 고구려 역사 16 (제13대 서천왕 ) (0) | 2010.10.06 |

|---|---|

| 한국의 역사 32 : 고구려 역사 15 (제12대 중천왕 ) (0) | 2010.10.05 |

| 한국의 역사 30 : 고구려 역사 13 (제10대 산상왕 ) (0) | 2010.10.03 |

| 한국의 역사 29 : 고구려 역사 12 (제9대 고국천왕 ) (0) | 2010.10.02 |

| 한국의 역사 28 : 고구려 역사 11 (제8대 신대왕 ) (0) | 2010.10.01 |