향기마을

한국의 역사 696 : 조선의 역사 238 (제16대 인조실록 13) 본문

한국의 역사 696 : 조선의 역사 238 (제16대 인조실록 13)

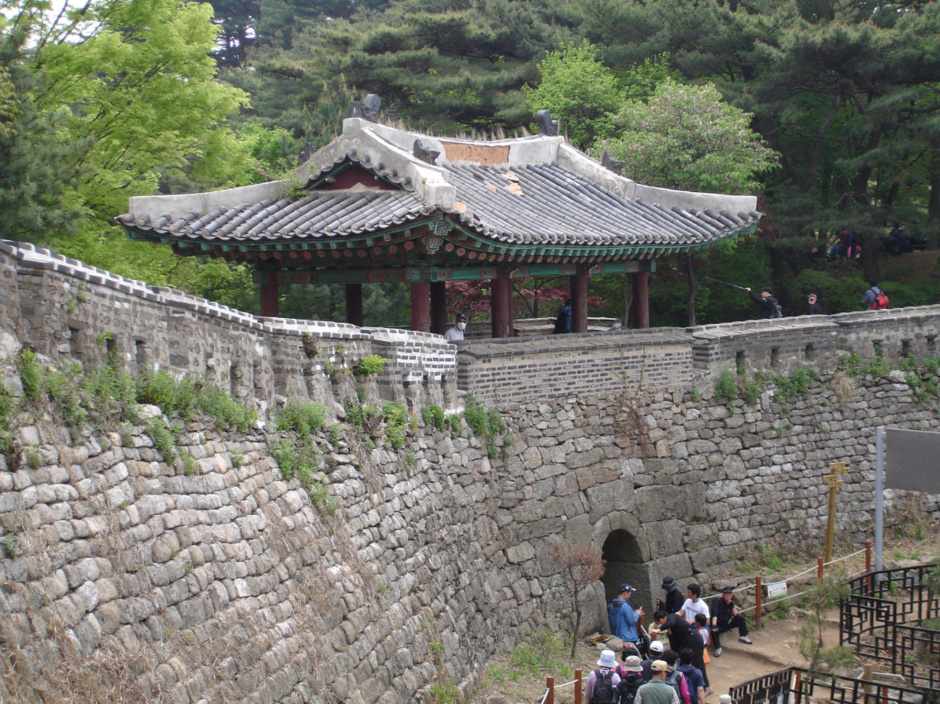

남한산성

제16대 인조실록(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

4. 인조시대의 변란들

정묘호란

정묘호란(丁卯胡亂)은 이괄의 난이 평정된 지 3년 만인 1627년 1월 그동안 호시탐탐 내침을 노리던 여진족이 대대적인 조선 침략을 감행한 전쟁이다. 국력이 극도로 쇠약해져 있던 조선은 변변한 저항 한 번 해보지 못하고 임진강 이북을 점령당했다가 화의조약을 맺어 가까스로 위기를 모면하게 된다.

여진족은 조선과 명나라가 임진왜란으로 국력을 완전히 소진시키고 있는 틈을 타서 건주위 추장 누루하치를 추대하여 여러 부족을 통합, 1610년 후금을 세웠다. 이후 그들은 비옥한 남만주로 진출하기 위해 명나라를 침략하였다. 그러자 명은 10만 대군을 조성해 후금 토벌에 나서는 한편 조선에 대해서는 원군을 요청하였다.

조선은 이러한 명의 요청을 받고 출병하긴 했으나 명이 '사르후 전투'에서 후금군에 대패하여 수세에 몰리자 광해군은 중립주의 외교노선을 취해 강홍립으로 하여금 후금과 휴전을 맺도록 한다. 이에 따라 조선은 일단 전란의 중심부에서 벗어나 명과 후금의 싸움을 관망하면서 내부적으로 국방을 강화시키고 전쟁에 대비하여 군사력을 증강시키고 있었다.

광해군의 이러한 전략 덕분으로 조선은 한동안 전란의 위험에서 벗어날 수 있었으나 인조 반정이 일어나 광해군이 폐출되고 서인 정권이 들어서면서 친명배금 정책을 천명함으로써 조선과 후금은 적대 관계로 악화되고 말았다.

조선은 대명 사대주의의 길을 걸으며 공공연히 명을 후원하며 후금과의 전쟁에서 패퇴한 모문룡같은 명나라 장수와 군사를 보호해주기도 하였다. 조선의 이 같은 배금정책은 결국 후금을 자극하였고, 조선이 이괄의 난으로 북방 변경 수비군의 거의 반이 이괄의 반란군 주력으로 참여하였으나 결국 토벌군에 궤멸되는 바람에 변경 방어력이 허술해지자 후금이 3만 군사를 이끌고 압록강을 넘기에 이르렀다.

후금의 장수 아민이 3만의 군사를 이끌고 압록강을 넘은 것은 1627년 1월 중순이었다. 압록강을 넘은 그들은 순식간에 의주를 점령하고 주력 부대는 용천, 선천을 거쳐 안주성 방면으로 남하했고, 일부 병력은 명나라 장수 모문룡이 후금의 배후를 위협하면서 조선의 보호를 받으며 주둔하고 있던 가도를 공략하고 있었다.

이에 조선군은 곽산의 능한산성을 비롯하여 여러 곳에서 방어전을 펼쳤으나 후금군을 저지하는 데에 실패했고, 모문룡 역시 가도에서 대패하여 쫓겨나 신미도로 패주하였다.

이렇듯 후금군이 파죽지세로 남하해오자 인조는 이괄의 반란을 진압한 장만을 도체찰사로 삼아 적을 막게 하고, 대신들을 각 도에 파견하여 군사를 모집하게 하였다. 그동안 후금군은 남진을 계속하여 안주성을 점령하고 다시 평양을 거쳐 황주까지 진출하였다. 이때 평산에서 방어전을 형성하고 있던 장만은 전세가 불리함을 깨닫고 예성강 남쪽인 개성에 진을 치고 적과 대치했다. 한편 조선 조정은 전세가 극도로 불리하다는 판단을 하고 김상용을 유도대장에 명하여 한성을 지키게 하고, 소현세자는 전주로, 인조와 조정은 강화도로 피신하였다.

상황이 여기에 이르자 전국 각처에서 의병이 일어나 후금의 배후를 공격하기 시작하였다. 이 때문에 후금군은 후방의 위협을 염려한 나머지 더 이상 남하하지 못하고 평산에 머무르며 조선에 화의를 제의하였다. 이때 명에 파견되어 '사르흐 전투'에서 후금에 항복하였던 조선군 장수 강홍립이 후금군과 동행하면서 후금을 설득하여 화의를 주선하였기 때문이다.

후금은 화의를 제의하면서 서신에 일곱 가지의 침략 이유를 대며 세 가지 요구조건을 내걸었다.

첯째, 후금에 압록강 이남 변경 지역 땅을 할지할 것,

둘째, 명의 장수 모문룡을 잡아보낼 것,

셋째, 명나라 토벌에 군사 3만을 지원할 것 등이었다.

후금은 2월 9일 후금의 부장 유해와 후금에 항복해 있던 조선 장수 강홍립을 보내 이 서신을 전달하고 화친의 뜻이 있음을 전했다.

조선 대신들은 이 서신을 받고 화친을 주장하는 주화론자와 이를 받대하는 척화론자로 갈려 치열한 논쟁이 벌어졌다. 하지만 더 이상 후금군을 상대할 여력을 상실했음을 실감한 대신들은 최명길 등 주화론자의 주장에 따라 그들과 화의 교섭을 하기에 이르렀다.

화친 과정에서 후금은 명나라 연호인 천계를 사용하지 않을 것과, 왕자를 인질로 달라고 몇 가지 조건을 더 덧붙였다. 이에 조선은 왕자는 아직 어려서 보낼 수 없다며 종친 이구를 왕제라고 하여 후금 진영에 보내고 병조판서 이정구, 이조판서 장유 등으로 하여금 교섭을 진행토록 했다.

조선의 화의 조건은 첯째 후금군이 평산을 넘지 않을 것, 둘째 맹약 이후 후금군은 즉시 철군할 것, 셋째 후금군은 철병 이후 다시는 압록강을 넘어서지 않을 것, 넷째 양국은 형제국으로 칭할 것, 다섯째 조선은 후금과 맹약을 맺되 명나라에 적대하지 않는 것을 인정할 것 등이었다.

조선의 화친 조약은 한마디로 명과 후금 사이에서 중립을 지킬 테니 더 이상 조선을 침범하는 일이 없도록 하자는 것이었다. 결국 후금이 조선의 이 제의를 받아들여 철군하였다. 이때 조선과 후금이 맺은 조약을 흔히 '정묘약조'라고 한다.

조선과 후금의 이 조약은 양쪽 모두에게 만족스런 것은 아니었다. 그러나 조선은 그동안 야인으로 배척해오던 여진족과 헝제관계를 맺은 것은 힘에 밀려 패전한 입장에서 취한 치욕적인 조치였을 뿐만 아니라 후금에 대해 세패를 바쳐야 한다는 경제적 부담마저 안게 되었고, 후금 역시 비록 조선과의 맹약으로 세패를 통해 물자 조달을 약속받았지만 모문룡의 세력을 궤멸하지 못한 상태에서 배금 경향이 더욱 고조되어 여전히 배후에 불안의 씨앗이 남아 있었기 때문이다.

하지만 조선은 후금의 군사력을 막아낼 재간이 없었고 후금은 명과의 싸움 때문에 섯불리 조선과 대대적인 전쟁을 벌일 수 없는 입장이었다. 이런 양국의 내적인 어려움이 결국 양쪽 모두에게 불만스러운 정묘약조를 성립시킬 수밖에 없게 한 근본적인 이유였다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 697 : 조선의 역사 239 (제16대 인조실록 14) (0) | 2012.09.03 |

|---|---|

| 우면산의 여름 19 : 누구에게나 불행은 어느날 갑자기 찿아온다. (0) | 2012.09.03 |

| 한국의 역사 695 : 조선의 역사 237 (제16대 인조실록 12) (0) | 2012.09.01 |

| 한국의 역사 694 : 조선의 역사 236 (제16대 인조실록 11) (0) | 2012.08.31 |

| 한국의 역사 693 : 조선의 역사 235 (제16대 인조실록 10) (0) | 2012.08.30 |