향기마을

한국의 역사 38 : 고구려 역사 21 (제18대 고국양왕 ) 본문

한국의 역사 38 : 고구려 역사 21 (제18대 고국양왕 )

제18대 고국양왕(국양왕)

기원전 37년 ~ 668년

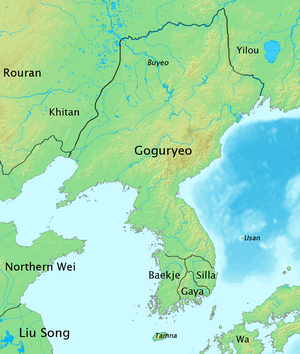

476년 고구려 전성기 때의 지도

공용어

고대 한국어

수도

졸본 (기원전 37년 ~ 3년)

국내성 (3년 ~ 427년)

평양성 (427년 ~ 668년)

정치체제

군주제

인구 최대치

668년69만호 (약 3,500,000명)

성립

기원전 37년

멸망

668년

초대 군주

동명성왕

기원전 37년 ~ 기원전 18년

최후 군주

보장왕

642년 ~ 668년

성립 이전

부여

해체 이후

발해, 신라

고국양왕(故國壤王, ?~392년?, 재위 : 384년~392년?)은 고구려의 제18대 군주이다. 이름은 이련(伊連) 또는 어지지(於只支)로 고국원왕의 둘째 아들이다. 국양왕(國壤王)이라고도 한다.

생애

384년, 형인 소수림왕이 후사가 없이 죽자 뒤를 이어 즉위하였다.

385년 여름에 군사 4만 명으로 후연(後燕)의 요동을 공격하여 요동 및 현도를 점령하였다가 겨울에 다시 후연에게 요동과 현도를 빼앗겼다.

한편 백제와도 치열하게 전쟁을 벌였다.

386년에는 백제를 공격하였으며, 389년과 390년에는 백제의 침입을 받기도 하였다.

또한 백제를 견제하기 위해 392년에 신라와 우호관계를 맺고 실성(實聖)을 인질로 받기도 하였다. 또한 교서를 내려 불교를 장려하는 한편 나라의 사직(國社)를 세우고 종묘를 수리하였다.

이해에 고국양왕이 서거하니 고국양(故國壤)에 장사지냈다.

가계

동시대 백제, 신라

고구려 왕 계보도 (삼국사기에 의거)

해모수═╤═유화부인(하백의 딸)

│

소서노═╤═ 1.추모(bc37~19)═╤═예씨부인

│ │

┌┴┐ 2.유리명왕(bc19~ad18)═╤═송양왕의 딸

비류 온조 │

┌─┬─────┬────---┬────-┼─────------┐

도절 해명 3.대무신왕(무휼) 여진 4.민중왕(해색주) 재사═╤═부여태후

(ad 19~ 44) (44~48) │

갈사국왕녀═╣ ╠═ 원비 ┌──────┼─────---┐

호동 5.모본왕(? ? ? ). 6.태조왕(궁) 7.차대왕(수성) 8.신대왕(백고)

(49~53) (54~146) (146~165) (165 ~ 179)

┌┴┐ │ │

막덕 막근 추안 ㅣ

┌────────---┬───────────┬────────────── ┴─--┐

9.고국천왕(이이모) 발기 ╔═10.산상왕(연우)═╤═후녀(주통부인) 계수

(179~197)║ ║ (197~227) │

╚ 우씨왕후(우소의 딸)═══=====╝ 11.동천왕(교체)(227~248)

┌────────────────────--┼──┐

관나부인(장발미녀)══12.중천왕(연불)(248~270) ═╤═연씨왕후 예물 사구

│

┌───────┬───────────────------┴───┬──┬──l

(??) 13.서천왕(약로)(270~292) ═╤═우씨왕후(우수의 딸) 달가 일우 소발 공주(?)══명림홀도

┌──────────--┴───-─┐ (부마도위)

14.봉상왕(상부)(292~300) 돌고

┌┴┐ │

(?) (?) 15.미천왕(을불)(301~331)

├───────────┐

16.고국원왕(사유)(331~371) 무

┌────────┴────┐

17.소수림왕(구부)(371~384) 18.고국양왕(이련)(384~391)

│

19.광개토대왕(담덕)(391~412)

│

20.장수왕(거련)(413~491)

├──────┐

조다 승천

│

21. 문자왕(나운)(491~519)

┌──────────────────┴─────┐

22.안장왕(흥안)(519~531)══한씨미녀 23.안원왕(보연)(531~545)

│

24.양원왕(평성)(545~559)

│

25.평원왕(양성)(559~590)

┌────────────┼───────────┬──┐

26.영양왕(원)(590~618) 27.영류왕(건무)(618~642) 태양 평강공주══온달

│ │ (부마도위)

환권 28.보장왕(보장)(642~668)

┌──┬──┼──┬──┐

복남 임무 덕남 덕무 안승

|

자살,타살 등 일찍 죽은 왕자 타살된 왕, ══ 부부관계 |

.왕족인 고추가(古鄒加) 재사(再思)는 2대 유리왕의 아들이자, 6대 태조왕의 생부입니다.

.왕족인 고추가(古鄒加) 돌고(固, ?~293)는 13대 서천왕의 차남으로 형인 14대 봉상왕에 의해 죽음을 당합니다. 15대 미천왕의 생부입니다.

. 장수왕의 아들인 조다(助多)는 생부인 20대 장수왕이 413~491년 오래 재위하는 바람에 왕위에 오르지 못하고 먼저 죽었습니다. 하지만 그의 아들이 21대 문자왕(文咨王/?~519)으로 즉위하였습니다.

BC 2333년 고조선 건국

BC 108년 고조선 멸망.

BC 37년 부여의 왕족 주몽, 남하하여 졸본에서 고구려건국

BC 18년 주몽의 아들 온조(소서노와의 아들) 백제건국

003년 유리왕(주몽의 첫째부인 아들) 압록강 국내성으로 천도.

022년 고구려, 부여 공격 대소왕 전사.

242년 고구려, 요동의 서안평 공격

313년 고구려, 낙랑군 멸망시킴

391년 광개토왕 즉위, 백제공격

400년 광개토왕, 비려 후연 부여 말갈 정복. 내몽고까지 진출. 신라침범 왜구 격퇴.

414년 장수왕 즉위

427년 평양천도, 한강유역 정복

433년 백제-신라 동맹

475년 고구려, 백제공격 백제 웅진천도

554년 백제-신라 동맹 결렬

590년 고구려 온달장군 아차성에서 전사

598년 수나라와 1차전쟁 승리, 고구려 강이식 요서선제공격, 수문제 30만 대군궤멸.

612년 수나라와 2차전쟁 승리, 수양제 요동성,평양성,살수대첩에서 을지문덕에 패퇴

613년 수나라와 3차전쟁 승리

618년 수나라와 4차전쟁 승리, 수나라 멸망시킴

618년 이세민 당나라 건국, 고구려-당 우호관계맺음

630년 부여성-발해에 이르는 천리장성 축조

642년 연개소문 고건무 죽이고 쿠데타, 대당 강경노선으로 급선회.

642년 연개소문, 신라 김춘추를 사로잡아 감금하고 신라공격.

645년 당나라와 1차전쟁 승리, 요동성전투 연개소문. 안시성전투 양만춘.

647년 당나라와 2차전쟁 승리, 연개소문.

648년 당나라와 3차전쟁 승리, 연개소문.

648년 신라-당나라 연합

660년 신라-당나라 연합군 백제 멸망시킴

661년 당나라군 평양성 포위했으나 패퇴.

666년 연개소문 병사. 세아들 내분. 남생 당에 투항, 남건 설인귀에 대패.

668년 당나라군, 안시성 부여성 함락. 신라 문무왕 평양성 함락. 고구려 패망.

669년 압록강 이북 32개성 당나라와 계속 전쟁 - 검모잠등

676년 고구려 마지막왕 보장왕 말갈과 연합 고구려부흥운동 실패.

696년 거란 이진충 반란, 북경포위 측천무후와 전투끝에 패퇴.

696년 걸사비우,대걸중상,대조영 이해고의 당나라군과 격전, 요동에서 당축출. 걸사비우 전사.

698년 대조영, 진국이라 칭하고 건국. 송화강 연해주까지 정벌.

713년 당나라 대조영을 발해군왕으로 칭하며 화친 제의, 대조영은 고려국왕 연호사용

719년 대조영 죽음.

732년 고려국(발해) 무왕 당나라 산동반도 공격.

733년 신라-당 연합군 고려국(발해)공격, 발해-돌궐-일본과 동맹. 나-당에 대항.

907년 당나라 멸망.

926년 고려국(발해) 멸망.

935년 신라 멸망.

제18대 고국양왕 실록

(?~392, 재위:서기 384년 11월~서기 391년 모월, 약 7년)

후연의 등장과 고국양왕의 팽창정책

고국양왕은 고국원왕의 차남이며, 소수림왕의 동복 아우이다. 모후는 고국원왕의 왕후이고, 태어난 년도는 확실치 않으며, 이름은 이련(또는 어지지)이다. 384년 11월에 형인 소수림왕이 아들이 없이 죽자, 조신들의 추대에 따라 고구려 제18대 왕에 올랐다.

고국양왕 즉위 무렵에는 대륙의 판도가 급변하던 시기였다. 전진이 몰락하고, 모용수가 연(후연)을 재건하여 하북과 요서를 압박했다. 이에 따라 고구려와 후연의 대립은 불가피해지고, 백제 또한 이 기회를 노려 요서 지역으로의 진출을 꾀한다. 이 때문에 고구려는 후연과 백제를 상대로 숱한 전쟁을 치른다.

고국양왕이 왕위에 오르던 384년에는 전진에 의해 멸망되었던 모용선비의 연이 재건되어 있었다. 역사적으로 후연이라 불리는 이 나라는 모용황의 아들 모용수에 의해 건국되었다. 모용수는 전연을 강국으로 만든 모용황의 아들로 전연 시대에 많은 공을 세운 인물이었다. 하지만 모용위가 왕위에 오르면서 왕의 미움을 받았고, 그 때문에 전진의 부견에게 투항하였다. 그 후 전진의 신하로서 맡은 역활을 하고 있었는데, 전진의 부견이 중원 통일에 너무 집착한 나머지 섣불리 동진을 공략하다가 383년 유명한 '비수전투'에서 대패한 틈을 이용하여 자신의 군사를 이끌고 하북으로 밀려들었다. 그 후 유주와 기주를 차지하고 국호를 연(후연)이라 하였다.

유주와 기주는 이미 소수림왕 시대에 고구려에 투항한 지역이었다. 따라서 비록 관청을 설치하지는 않았지만 그 곳의 실질적인 지배자는 고구려였다. 그런데 모용수가 대군을 이끌고 그 곳을 무단 점령하고 나라를 건국함으로써 고구려와 모용수는 일전이 불가피하였다. 하지만 모용수가 그 곳을 장악할 당시 고구려의 소수림왕은 병상에 누워있던 처지였기에 적극적인 대응을 하지 못 하였다. 그러다가 소수림왕이 죽고 고국양왕이 즉위하면서 고구려는 후연에 대해 강경한 자세를 보였다.

고국양왕은 즉위 이듬해인 385년 6월에 4만의 군사를 보내 모용수의 부대를 쳤다. 이 때 모용수는 대방 왕 좌를 굴복시켜 그로 하여금 용성을 수비케 하였지만 고구려군은 그들을 패퇴시키고 현도로 진군하여 현도성을 함락하고 남녀 1만을 포로로 잡아 돌아왔다. 이에 모용수는 그해 11월 모용농에게 대군을 주어 현도와 구요동을 다시 회복함으로써 고구려에 타격을 가하였다.

중국의 5호 16국 시대

서진(西晋)이 기원 316년 흉노에게 멸망하자 서진(西晋)의 일족인 사마예는 317년 건업(현재의 남경)을 건강으로 개명하고 이 곳을 수도로 동진을 관중이라 불리는 왕도의 도움으로 강남 지방 호족들을 복종시켜 동진의 기반을 튼튼히 해 나갔다.

동진 정권이 수립된 후 6년째에 동진의 중신 왕돈이 형주에서 군사를 일으켜 건강을 공략, 함락시키고 반대파 중신들을 죽이거나 추방하였다. 동진의 황제 사마예는 왕돈의 반란에 심한 분노를 느껴 발병하여 죽고 그 후 왕돈의 난은 평정되었다.

동진 정권의 권력에는 북방에서 내려온 호족 왕씨가 강남 지방의 호족 세력이 2대 지주를 이루었는데 약 1백년 동안은 왕씨 일족과 그 뒤를 이은 유씨(庾氏), 사씨(謝氏), 환씨(桓氏) 등이 조정의 실권을 장악하였다.

동진은 끝내 중국 북부를 수복하지는 못하였으나 383년에는 비수의 대전에서 전진왕(前秦王) 부견의 대군을 격파함으로써 양자강 이남의 땅을 확보하였다. 그러나 동진은 말기에 이르러 남조 송(宋)을 세운 유유(劉裕)에게 멸망 당하였다.

한편 동진 왕조와 때를 같이하여 중국 북부에서는 흉노, 선비, 갈, 저, 강 등 다섯 이민족이 약 130년 간에 걸쳐 중국 북부에 16개의 왕조를 세우게 되었는데 이를 오호십륙국이라 부른다.

이들 이민족은 일찌기 후한 말. 삼국시대에 이미 중국 북부에 이주하여 한민족과 섞여 살다가 서진 왕조의 통제력이 약화되자 304년 남흉노의 수장 유연이 산서에서 독립하고 316년 그의 아들 유총이 서진 왕조를 멸망시킨 이후 중국 북부는 분열 상태에 빠져 오호 십륙국이 각지에 할거하게 되었다.

그동안 전진이 한 때 중국 북부를 통일하였으나 비수의 대전에서 동진에게 패함으로써 통일의 꿈이 와해되었다. 다음으로 선비족의 척발씨가 세운 북위가 점점 강력해져 주위의 여러 나라를 정복하고 439년 다시 중국 북부를 통일함 으로써 오호 십륙국 시대에 종지부를 찍었다.

즉, 중국 북부는 북위가 통일하고 중국 남부는 송의 유유가 통일함으로써 남북조 시대가 열리게 되었다.

이처럼 고구려가 후연을 막아내기에 여념이 없을 때 백제는 한반도 쪽에서 고구려의 후미를 칠 준비를 하고 있었다. 이에 고구려는 386년 8월에 군사를 출동시켜 백제를 선제공격하였다. 무력으로 백제를 위압하여 후방을 치지 못하게 함이었다. 따라서 고구려는 무력시위만 하였을 뿐 백제에게 직접적인 타격을 가하지는 않았다.

이어서 고구려는 말갈군을 동원하여 백제를 치도록 하였는데, 백제는 말갈군을 막아내는데 여념이 없어 고구려의 후미를 치지 못하였다. 이 때문에 고구려는 백제에 대한 경계를 풀고 후연에 대한 공격을 준비하고 있었다. 그러나 이를 눈치 챈 백제가 389년 9월에 한반도 쪽 고구려 후미를 급습하자 고구려는 후연에 대한 공격시기를 늦추어야만 했다. 게다가 이듬해 9월에는 백제가 달솔 진가모를 시켜 도암성을 공략하여 주민 2백 명을 포로로 잡아가는 사태가 발생하였다.

여기에 설상가상으로 고국양왕이 병으로 드러눕고 말았다. 이에 따라 후연과 백제에 대한 공격 계획은 취소되었고, 고구려 조정은 침통한 분위기에 휩싸였다. 이에 고국양왕은 자신의 병이 심상치 않음을 알고 391년 말에 태자 담덕(광개토왕)에게 왕위를 내주고 자신은 상왕으로 물러 앉았다.

상왕으로 물러앉은 고국양왕은 요양을 하며 건강 회복에 주력하였으나, 결국 일어나지 못하고 서기 392년 5월에 생을 마감하였다. 능은 고국양에 마련되었으며, 묘호는 고국양왕이라 하였다.

고국양왕의 가족에 대한 기록은 남아 있지 않다. 왕후에 대한 기록은 전무하며, 단지 장남 담덕에 대한 언급만 있다.

중국의 비수대전

비수 대전(淝水大戰)은 중국 오호십육국시대(五胡十六國時代) 전진(前秦)의 부견(符堅)이 383년 동진(東晉)을 공격했다가 비수(淝水)에서 동진의 사현(謝玄)에게 패배한 전투이다. 비수는 현재 안후이 성(安徽省)에 있는 화이허 강(淮河)의 지류이다.

| 비수대전 | |||

| |||

| |||

| |||

| 교전국 | |||

| 전진 | 동진 | ||

| 지휘관 | |||

| 부견 부융† |

사안 사현 | ||

| 병력 | |||

| 270,000 | 80,000? | ||

| 피해 상황 | |||

| 병력의 70~80% 손실 부융 전사 |

알 수 없음. | ||

배경 [편집]

화북(華北)의 패권을 장악했던 후조(後趙)가 멸망한 후, 저족이 중심이 되어 건국한 전진(前秦)이 점차 성장하여 화북의 패권을 차지했다. 357년 제위를 빼앗아 3대 황제가 된 부견(符堅)은 한인(漢人)출신의 재상(宰相) 왕맹(王猛)을 중용(重用)하여 부국강병(富國强兵)을 실행하여 국력을 크게 성장시켰다.

강력한 국력을 바탕으로 짧은 기간 내에 동쪽의 전연(前燕), 남쪽의 양(梁), 북쪽의 대(代), 서쪽의 전량(前凉) 거기에 서역까지 원정하는데, 국세를 떨쳐 376년 화북을 통일하였다. 이제 남은 건 남쪽의 동진밖에는 없었다.

부견은 상당한 이상주의자(理想主義者)로써, 민족적 대융합을 고려하여 자신의 근거지인 관중(關中)의 동쪽에 선비족(鮮卑)를 이동시키고, 반대로 자신의 민족인 저족을 서쪽으로 이동시켰다. 또한 재상 왕맹의 조언에 따라 저족외 다른 민족의 인재를 적극적으로 등용해 중요한 지위를 내렸다.

부견의 이러한 조치는 영내에 여러 민족을 융화시킨 뒤 다민족국가를 세워 이상 정치를 실현시키겠다는 포부와 이후에 진행할 천하통일사업을 위한 동진 정벌의 포석이었다. 그러나 왕맹은 아직 민족 간의 대립이 심각하다고 생각했고, 한인의 마음도 동진을 본국으로 생각한 사람들이 많았기에 동진과의 싸움이 벌어지면 위험한 상황이 벌어질 수 있다고 판단해 여러 차례 부견에게 남정(南征)을 취소할 것을 진언하였다.

화북통일 1년 전인 375년에 왕맹은

"진을 공격하기엔 아직 이릅니다. 진은 내부적으로 결속이 단단하고 국력도 강합니다. 또한 동진은 장강이라는 천험의 지형을 안고 있어 쉽게 정복할 수 없습니다. 그것보다는 선비족 출신인 전연(前燕)에서 항복한 모용수(慕容垂)와 강족(羌)의 귀족 요장(姚萇)이 더 위험합니다. 투항하긴 했으나 그들은 전진의 오랜 숙적이었기에 그대로 놔두면 훗날 큰 후환이 될 것입니다. 서서히 그들의 힘을 꺾고 제거하는 것이 순서입니다."

라고 유언을 남기며 사망했다.

376년 동진은 북방을 통일한 전진의 침략에 대비하여 재상 사안(謝安)이 조카 사현(謝玄)을 예주자사로 임명하여 광릉(廣陵)에 배치했다. 사현은 문무를 겸비한 명장으로 사안이 관할하던 하류 장강지역 5개주(양주(揚州), 예주(豫州), 서주(徐州), 연주(兖州), 청주(靑州))의 군사권을 쥐고 병사들을 훈련시켰다. 그의 휘하에는 유뇌지(劉牢之), 하겸 등의 맹장들이 있었고, 이렇게 단련된 정예병들을 북부병(北府兵)이라 불렀다.

그때 부견은 왕맹의 유언을 지키지 않고, 378년 4월 정남대장군(征南大將軍) 부비(符丕)에게 명하여 보병, 기병 7만의 대군을 거느리고 동진의 양양(襄陽)을 공격하게 했다. 부견은 그 외 10만의 병력을 더 추가하여 3방향으로 양양을 침공하게 했으니 이 공격에 투입된 병력만도 17만이었다. 양양을 수비하던 양주자사(梁州刺史) 주서(朱序)는 1년간 성을 지켰으나 379년 2월 성을 열고 항복하여 포로가 되었다. 부견은 그를 용서하고 도지상서(度支尙書)란 지위를 내렸다. 전진군은 계속 동진(東進)하여 광릉(廣陵)을 압박했으나 동진의 사안(謝安)이 건강(建康)에서 방어하고, 그의 명을 받은 사현이 5만의 북부병을 거느리고 반격에 나서 전진을 상대로 4전(戰)4승(勝)의 전승을 거두었고, 패배한 전진군은 회군하고 말았다. 이 공적으로 사안은 건창현공(建昌縣公), 사현은 후에 봉해졌다.

부견은 이번에는 대대적인 병력을 일으켜 기필코 동진을 정벌하여 천하통일을 이루려는 생각에 회의를 열어 신하들에게 자신의 생각을 말했다. 그러자 많은 대신들이 동진정벌에 반대하고 나섰다. 아직 동진정벌은 시기상조라고 생각한 것이다. 화가 난 부견은 제일 신임하는 동생 부융(符融)을 불러 그의 의견을 물었다.

부융도 난색을 표하며

"전진은 몇 년 동안 계속 전쟁을 벌여왔기에 병사들은 지치고, 나라는 피폐하기 시작했습니다. 지금은 군마를 쉬게 하고 나라의 내실을 기울여야 할 시기입니다."

라고 하였다. 부견은 자신의 동생마저 반대하자 크게 마음이 상했으나, 다만 모용수만이 그의 의견에 찬성하였고, 그것에 힘을 얻은 부견은 자신의 의지대로 남정을 결심했다.

진행 과정

383년 5월 전진의 남정소식을 접한 동진은 먼저 행동을 일으켜, 환충(桓沖)에게 10만의 병력으로 양양을 공격하게하고, 양량(楊亮)에게는 촉을 공격하게 했다. 전진은 이 공격을 견제하기 위해 8월에 부견의 동생 부융, 장모, 부방, 양성, 모용위, 모용수 등에게 25만의 병사를 주어 선봉으로 삼고, 자신은 직접 보병 60만, 기병 27만 명, 합이 100만이라 불리는 대군을 이끌고 장안을 출발했다. (병력 수에 대해선 여러 가지 설이 있지만 대략 실제 전투를 벌일 수 있는 병력은 절반도 되지 않는 것으로 여겨진다.)

동진은 이에 대항하기 위해 사석(謝石)을 대도독(大都督)으로 임명하고, 사현을 선봉으로 삼아 약 8만의 병력으로 3방향에서 전진을 견제하고자 했다.

10월 부융의 군은 동진의 수도 건강의 북서쪽 200km 에 위치한 수춘(壽春;현재의 안휘성 수현)을 함락시키고, 양성의 군은 낙안에 주둔하였다. 11월 사현 휘하의 장수 유뇌지가 5천 정병을 이끌고 낙안을 기습하여 전진군을 격파하고 양성을 죽였다.

그 후 동진군은 비수에 진격하자 전진군도 부견의 본진이 수춘에 도착했다. 양군은 강을 사이에 두고 대치하자, 부견은 주서를 사자로 삼아 항복권고를 권유하였다. 헌데, 주서는 마음속으론 동진을 섬기고 있었기에 동진 진영에 와서

"전진의 100만 대군이 집결하면 이길 수 없습니다. 지금 선봉을 깨뜨린다면 적에게 큰 혼란을 줄 수 있습니다."

라고 사석 등에게 다음과 같이 진언하였다.

사석도 이 계책을 받아들여 부견에게 도하한다면 싸우지 않겠다고 유혹을 하였고, 부견도 이를 승낙했다. 부견은 이 시기 자신의 군을 조금 물려서 상대를 유인한 뒤에 동진군이 강을 절반쯤 건널 때 공격한다는 생각을 갖고 있었다.

전진군은 예정대로 약간 후퇴하자 이를 쫓아 동진군은 도하했다. 공격하면 승리는 장담할 수 있으나, 병사들의 후퇴는 끊이지 않았다. 병사들에겐 부견이 생각한 작전을 설명하지 않았고, 후퇴하는 것과 퇴각하는 것이 무엇이 다른지 알 수가 없었던 것이다. 거기에 주서가 진영을 돌아다니며 자신들이 졌음을 외치고 다녔기 때문에 군대를 돌리기란 쉽지 않았다.

마침 도하를 끝낸 동진군이 공격을 가하자 전진군은 무너지고 말았다. 병사들의 동요를 막으려던 부융은 전사하고 부견은 혈혈 단신으로 도망쳤다. 군대는 삽시간에 흩어졌고, 장안에 와보니 그 숫자는 절반에도 못 미쳤다. 부견은 도중에 모용수에 의해 보호받으며 12월에 장안으로 귀환했다.

결과

이 전투로 중국의 남북국 형태의 상태가 오랫동안 지속되게 된다. 동진은 이 전투의 승리를 호기로 삼아 북벌을 감행하여 황하 이남의 옛 국토를 되찾았으나 사안의 사망과 사현의 은퇴 후에는 수세로 일관했다.

전진은 이 전투의 패배로 일순간 국가의 통제력을 상실하여 화북은 다시 전란의 시대를 맞이하게 되었다. 모용수는 도중 부견과 헤어진 후 업에서 384년 자립하여 후연(後燕)을 건국한다.

모용홍은 동생 모용충과 합세하여 전진의 요장을 격파하고 장안 함락을 목표로 했으나 부하에게 살해당하고 그 뒤를 모용충이 계승하여 서연(西燕)을 건국하였다. 모용홍에게 패한 요장은 위북에서 강족을 규합하여 후진(後秦)을 세웠다.

전진의 장군 여광(呂光)은 서역 원정후 복귀 중에 비수의 패전을 듣고 간쑤 성(甘肅)에서 자립하여 후량(後凉)을 건국하였다.

부견은 385년 7월 요장에게 붙잡혀 선양을 강요받았으나 거절하고 살해 당했다. 이 소식을 듣고 부비가 뒤를 계승했으나 서연에게 대패후 도망 중 동진군에게 죽었다. 이후에도 일족이 저항을 계속했으나 394년에 완전히 멸망한다.

북방의 혼란은 386년 탁발규에 의해 부활한 대나라가 북위로 이름을 바꾼 뒤에 세력을 확장해 최종적으로 화북을 통일할 때까지 계속되었다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 39 : 고구려 역사 22 (제19대 광개토대왕 ) (0) | 2010.10.13 |

|---|---|

| 우면산의 가을 (0) | 2010.10.12 |

| 한국의 역사 37 : 고구려 역사 20 (제17대 소수림왕 ) (0) | 2010.10.10 |

| 한국의 역사 36 : 고구려 역사 19 (제16대 고국원왕 ) (0) | 2010.10.09 |

| 한국의 역사 35 : 고구려 역사 18 (제15대 미천왕 ) (0) | 2010.10.08 |