향기마을

한국의 역사 19 : 고구려 역사 2 (개관 2) 본문

高句麗

기원전 37년 ~ 668년

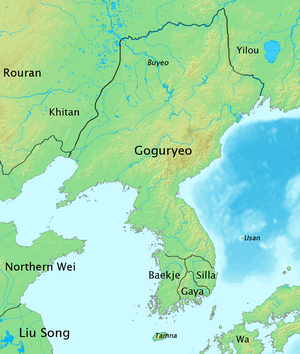

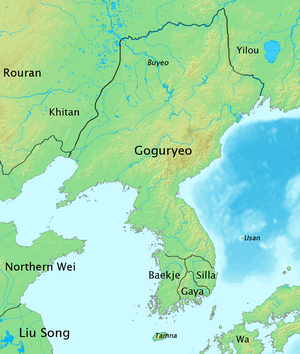

476년 고구려 전성기 때의 지도

공용어

고대 한국어

수도

졸본 (기원전 37년 ~ 3년)

국내성 (3년 ~ 427년)

평양성 (427년 ~ 668년)

정치체제

군주제

인구 최대치

668년

69만호 (약 3,500,000명)

성립

기원전 37년

멸망

668년

초대 군주

동명성왕

기원전 37년 ~ 기원전 18년

최후 군주

보장왕

642년 ~ 668년

성립 이전

부여

해체 이후

발해, 신라

정치 제도

고구려가 부족 연맹체적인 지배 체제에서 벗어나 고대 국가로서의 관료 조직을 갖추게 된 것은 대체로 율령 정치가 시작된 소수림왕 때의 일이며, 그것이 더욱 정비된 것은 고구려가 수도를 평양으로 옮긴 이 후의 일이라고 여겨진다. 고구려의 중심 세력은 본래 소노(消奴)·절노(絶奴)·순노(順奴)·관노(灌奴)·계루(桂婁)의 5부족으로 형성되었다고 한다. 이때의 왕은 부족 연맹장이 되었다. 왕은 선출에서 세습제로 변하였는데 초기는 소노부에서 동명성왕 이후는 계루부에서 세습하였다 한다.

초기에는 국왕 밑에 상가(相加)·대로(對盧)·패자(沛者)·주부(主簿)·우대(優台)·승(丞)·사자(使者)·조의(皁衣)·선인(先人) 등을 두었는데, 이 관계(官階)는 그 후 발전 과정을 통하여 427년 평양천도 이 후에 재정비되었다. 관료의 등급은 대체로 12등급으로 분화·발달되었는데 대대로(大對盧)·태대형(太大兄)·울절(鬱折)·태대사자(太大使者)·조의두대형(皁衣頭大兄)·대사자(大使者)·소형(小兄)·제형(諸兄)·선인(仙人) 등으로 나뉘었다. ‘형’은 연장자로, 가부장적(家夫長的) 족장의 뜻을 나타내며 부족 연맹에서 고대 국가로 전환하면서 여러 족장 세력을 이러한 관등에 흡수한 것 같다. ‘사자’가 붙은 것은 씨족원으로부터 등용된 것으로 공부(貢賦) 징수의 직역(職役)을 뜻하는 것 같다. 대대로와 막리지(莫離支)는 수상격인 고구려 최고의 관직으로 대대로가 평시 행정 담당의 수상이다. 막리지 밑에는 중외대부(中畏大夫)·대주부(大主簿)·고추대가(古雛大加) 등을 두었는데 각각 내정(內政)·외정(外政)·재정(財政)을 맡아보았다.

지방은 동·서·남·북·중의 5부(部)로 나누고, 5부에는 욕살(褥薩)이라는 부왕(副王)급 군관(軍官)과 처려근지(處閭近支)[3]라는 행정관이 파견되었다. 이들은 각 내부의 여러 성주(城主)를 통솔하여야 했다. 원래 부족 세력의 근거지였을 여러 성(170)은 고구려 왕국의 사적·행정적 단위로 통합되어 있었고 또 부세(賦稅) 등 지방민에 대한 통치가 행해지기 마련이었다.

군사

군제(軍制)는 국민개병제와 비슷한 형태로서 국왕 자신이 최고 사령관으로 군사조직도 일원적으로 편제되어, 국내성·평양·한성(漢城 : 재령)의 3경(三京)과 각 성에 상비군을 두고, 변방에 순라군을 두었다. 군관으로는 대모달(大模達)·말객(末客) 등이 있으며, 상비군의 보충은 경당(扃堂)이라는 청년 단체가 맡았다. 또한 군사중에서는 서양의 기사와 같이 특수한 기병대가 있었는데 이 기병대는 개마무사(개마무사, 鎧馬武士)로 '갑옷으로 무장한 말을 탄 기병'이란 뜻이 있다. 개마무사는 온 몸을 철로 뒤덮고 있었다.

군사 무기

주요 발사 무기로는 고구려에서 국궁과 각궁을 사용했다 또한 석궁을 사용하기도 하였다. 성을 방어할때는 투석병이 있었다. 도끼창(미늘창으로도 불리우며 창과 도끼가 결합된 형태의 무기로 폴암 또는 핼버드가 예로 든다.)은 기병이 사용했다. 고구려의 보병은 창과 칼 두 가지 무기를 사용했다. 첫번째는 짧은 양날 변형으로 생긴 창으로 대부분 던지기 위해 사용되었다. 다른 하나는 단일 양날 검으로 한나라의 영향력을 받은 칼자루 안에 있었다. 투구는 중앙 아시아 민족이 사용하는 날개 달린 가죽 및 말꼬리 장식과 유사했다. 갑옷은 미늘갑옷이라 군인들이 유연하게 움직일 수 있었다. 또한 신발은 밑에 뾰족하게 된 송곳들이 박혀있어 적을 밟을 때 사용했다.

476년 고구려 전성기 때의 지도

국내성 (3년 ~ 427년)

평양성 (427년 ~ 668년)

668년

기원전 37년 ~ 기원전 18년

642년 ~ 668년

정치 제도

고구려가 부족 연맹체적인 지배 체제에서 벗어나 고대 국가로서의 관료 조직을 갖추게 된 것은 대체로 율령 정치가 시작된 소수림왕 때의 일이며, 그것이 더욱 정비된 것은 고구려가 수도를 평양으로 옮긴 이 후의 일이라고 여겨진다. 고구려의 중심 세력은 본래 소노(消奴)·절노(絶奴)·순노(順奴)·관노(灌奴)·계루(桂婁)의 5부족으로 형성되었다고 한다. 이때의 왕은 부족 연맹장이 되었다. 왕은 선출에서 세습제로 변하였는데 초기는 소노부에서 동명성왕 이후는 계루부에서 세습하였다 한다.

초기에는 국왕 밑에 상가(相加)·대로(對盧)·패자(沛者)·주부(主簿)·우대(優台)·승(丞)·사자(使者)·조의(皁衣)·선인(先人) 등을 두었는데, 이 관계(官階)는 그 후 발전 과정을 통하여 427년 평양천도 이 후에 재정비되었다. 관료의 등급은 대체로 12등급으로 분화·발달되었는데 대대로(大對盧)·태대형(太大兄)·울절(鬱折)·태대사자(太大使者)·조의두대형(皁衣頭大兄)·대사자(大使者)·소형(小兄)·제형(諸兄)·선인(仙人) 등으로 나뉘었다. ‘형’은 연장자로, 가부장적(家夫長的) 족장의 뜻을 나타내며 부족 연맹에서 고대 국가로 전환하면서 여러 족장 세력을 이러한 관등에 흡수한 것 같다. ‘사자’가 붙은 것은 씨족원으로부터 등용된 것으로 공부(貢賦) 징수의 직역(職役)을 뜻하는 것 같다. 대대로와 막리지(莫離支)는 수상격인 고구려 최고의 관직으로 대대로가 평시 행정 담당의 수상이다. 막리지 밑에는 중외대부(中畏大夫)·대주부(大主簿)·고추대가(古雛大加) 등을 두었는데 각각 내정(內政)·외정(外政)·재정(財政)을 맡아보았다.

지방은 동·서·남·북·중의 5부(部)로 나누고, 5부에는 욕살(褥薩)이라는 부왕(副王)급 군관(軍官)과 처려근지(處閭近支)[3]라는 행정관이 파견되었다. 이들은 각 내부의 여러 성주(城主)를 통솔하여야 했다. 원래 부족 세력의 근거지였을 여러 성(170)은 고구려 왕국의 사적·행정적 단위로 통합되어 있었고 또 부세(賦稅) 등 지방민에 대한 통치가 행해지기 마련이었다.

군사

군제(軍制)는 국민개병제와 비슷한 형태로서 국왕 자신이 최고 사령관으로 군사조직도 일원적으로 편제되어, 국내성·평양·한성(漢城 : 재령)의 3경(三京)과 각 성에 상비군을 두고, 변방에 순라군을 두었다. 군관으로는 대모달(大模達)·말객(末客) 등이 있으며, 상비군의 보충은 경당(扃堂)이라는 청년 단체가 맡았다. 또한 군사중에서는 서양의 기사와 같이 특수한 기병대가 있었는데 이 기병대는 개마무사(개마무사, 鎧馬武士)로 '갑옷으로 무장한 말을 탄 기병'이란 뜻이 있다. 개마무사는 온 몸을 철로 뒤덮고 있었다.

군사 무기

주요 발사 무기로는 고구려에서 국궁과 각궁을 사용했다 또한 석궁을 사용하기도 하였다. 성을 방어할때는 투석병이 있었다. 도끼창(미늘창으로도 불리우며 창과 도끼가 결합된 형태의 무기로 폴암 또는 핼버드가 예로 든다.)은 기병이 사용했다. 고구려의 보병은 창과 칼 두 가지 무기를 사용했다. 첫번째는 짧은 양날 변형으로 생긴 창으로 대부분 던지기 위해 사용되었다. 다른 하나는 단일 양날 검으로 한나라의 영향력을 받은 칼자루 안에 있었다. 투구는 중앙 아시아 민족이 사용하는 날개 달린 가죽 및 말꼬리 장식과 유사했다. 갑옷은 미늘갑옷이라 군인들이 유연하게 움직일 수 있었다. 또한 신발은 밑에 뾰족하게 된 송곳들이 박혀있어 적을 밟을 때 사용했다.

행정 조직

초기의 5부족은 그대로 행정구역으로 발전, 수도와 지방을 5부로 나누었다. 계루부(桂婁部)는 내부(內部)[4], 소노부(消奴部)는 서부(西部)[5], 절노부(絶奴部)는 북부(北部)[6]·순노부(順奴部)는 동부(東部)[7]·관노부(灌奴部)는 남부(南部)[8]라 하였다. 5부 밑에는 성(城)이 있었다.

부에는 욕살(褥薩)이라는 군관(軍官)과 처려근지(處閭近支)[3]라는 행정관이 파견되었고, 이들은 각 부 내의 여러 성주(城主)를 통솔했다.

그 밑에 각 이원(吏員)이 있어 사무를 분장하였다. 문무의 구별이 체계화되지 못하였던 고구려는 부족 세력의 근거지였던 여러 성을 행정적·군사적 단위로 편성하였던 것 같다.

5부를 중심으로 하여 기내(畿內)의 뜻인 듯한 내평(內評)과 기외(畿外)의 지방을 의미하는 외평(外評) 제도가 있었다. 또한 평양 천도 후에는 평양 이외에 국내성(國內城, 통구)과 한성(漢城, 재령)의 별경(別京)이 있어 삼경제(三京制)가 성립되었다.

사회 및 경제

형법

고구려에서 통치 질서와 사회 기강을 유지하기 위하여 시행한 형법은 매우 엄격하였다. 반역을 꾀하거나 반란을 일으킨 자는 화형에 처한 뒤에 다시 목을 베었고, 그 가족들을 노비로 삼았다. 적에게 항복한 자나 전쟁에서 패한 자 역시 사형에 처하였고, 도둑은 12배를 물게 하였다.

남의 가축을 죽인 자는 노비로 삼거나, 빚을 갚지 못한 자는 그 자식들을 노비로 만들어 변상하는 경우도 있었다. 그리고 중대한 범죄자가 있으면 제가들이 모여서 논의하는 제가회의를 통하여 처벌하였다. 이렇게 엄격한 형법을 적용하였기 때문에 법률을 어기거나 사회 질서를 해치는 자가 드물었다.

신분제

고구려의 사회 계급은 귀족·평민·노예로 구성되어 있었다.

정치를 주도하며 사회적으로 높은 지위를 누린 계층은 왕족인 고씨를 비롯하여 5부 출신의 귀족들이었다. 이들은 그 지위를 세습하면서 높은 관직을 맡아 국정 운영에 참여했으며, 전쟁이 나면 스스로 무장하여 앞장서서 적과 싸웠다. 또한 각기 넓은 토지를 소유하였으며, 조의, 선인 등 관리를 거느리고 있었다.

일반 백성은 평민으로 대부분 자영 농민이었고, 토지 경작과 함께 납세와 병역의 의무를 지며, 토목공사에도 동원되었다. 고구려의 천민과 노비는 포로·죄인·채무자·귀화인 또는 몰락한 평민으로 이루어졌다.

또한, 신분 계급에 따라 집과 의관(衣冠)에 차이가 있었다.

하호

주로 생산 활동에 종사한 피지배층 하호는 고구려 본족(本族) 중의 범죄자·낙오자도 있었으나 대부분이 피정복민이었으며 전쟁 때 포로가 된 한족도 있었다.

이들 하호는 신분적으로 노예와 구별되었으나 사회 경제적 위치는 노예에 준(準)하는 예민(濊民)으로서 대부분 정복당한 원주지에 살면서 농경을 포함한 생산 활동을 거의 전담하였고, 일부는 고구려에 이주되어 토지의 개척과 농경 등에 사역(使役)되었다. 또 전시에는 지배자의 사병으로 동원되기도 하였다.

토지 제도

영역 내의 모든 토지는 왕토(王土)라는 의미에서 토지 국유의 원칙이 세워지고, 이 원칙에 입각하여 토지는 분배되었다. 왕실 직속령(直屬領)이었던 것은 물론 전쟁시의 뛰어난 훈공에 의해서 국왕으로부터의 상사(賞賜) 형식으로 수여되는 사전(賜田)이나 식읍(食邑)은 귀족들의 대토지 소유의 원천이 되었다. 사전(賜田)은 세습적인 상속이 인정되었고, 식읍은 자손에게 상속될 수 없었으며, 이들 토지 수급자(受給者)는 국가에 조세(租稅)를 납부하였다. 귀족들에 의한 토지의 사적지배(사유화 과정)는 족장(귀족)·사원(寺院)을 중심으로 장원(莊園)이 확장되었다. 그리하여 귀족들은 토지뿐 아니라 경작하는 예민(隸民)까지 마음대로 지배하였다.

경제

고구려의 산업은 농업을 위주로 했으며, 국가에서는 농업을 장려하였다. 그러나 농사를 담당한 것은 피지배계급인 일반 농민이었다.

고구려의 세제(稅制)는 세(稅)와 조(組)가 있었는데, 인두세(人頭稅)에 해당하는 세로 포목 5필에 곡식 5섬을 받았고, 조는 민호(民戶)를 3등급으로 나누어 상호가 1섬, 중호가 7말, 하호는 5말을 내었다.

풍습

고구려는 압록강 중류 유역, 졸본에서 나라의 기틀을 마련하였다. 이 곳은 산간지역으로 식량 생산이 충분하지 못하였다. 따라서 일찍부터 대외 정복 활동에 눈을 돌렸고 사회 기풍도 씩씩하였다. 그리하여 고구려 사람들은 절할 때에도 한쪽 다리를 꿇고 다른 쪽은 펴서 몸을 일으키기 쉬운 자세를 취하였고, 걸을 때도 뛰는 듯이 행동을 빨리 하였다.

고구려 지배층의 혼인풍습으로는 형사취수제와 함께 서옥제가 있었다. 평민은 남녀 간의 자유로운 교제를 통하여 결혼했는데 남자 집에서 돼지고기와 술을 보낼 뿐 다른 예물은 주지 않았다. 만약 신부 집에서 재물을 받은 경우 딸을 팔았다고 여겨 부끄럽게 생각하였다. 그리고 건국 시조인 동명성왕과 그 어머니 유화부인을 조상신으로 섬겨 제사를 지냈고, 10월에는 추수감사제인 동맹이라는 제천행사를 성대하게 열었다.[9]

《삼국지》〈위지〉 동이전 고구려조에 따르면, 동맹 때에는 “나라 동쪽에 큰 수혈(隧穴)이 있어, 10월에 국중대회(國中大會)를 열고 수신(隧神)을 제사지내며, 목수(木隧)를 신좌(神座)에 모신다.”라고 기록되어 있다. 수신은 주몽의 어머니로 민족적인 신앙의 대상이며, 목수는 나무로 만든 곡신(穀神)을 의미한다. 전 부족적인 제례(祭禮)였던 이 의식에서는 부족원이 무리를 지어 연일 가무를 즐겼다고 한다.

3월 삼짇날은 수렵대회를 열어 상무(尙武) 정신을 길렀다.

문화

고구려의 문화는 고구려인의 강건한 기질을 잘 나타낸다.

복식

지배층의 복식은 한나라(漢)·흉노에서 수입한 비단과 금·은으로 장식되었고, 전사(戰士)들은 머리에 쓴 적(관(冠))에다 깃털을 꽂는 이른바 절풍(折風)을 썼다. 고구려인은 또한 거대한 분묘와 석총(石塚)을 만들었고, 많은 물건을 시체와 함께 부장하였다.

한문학

한자와 한문학은 삼국 중에서 가장 빠르게 들여왔으며, 372년(소수림왕 2년)에는 이미 국가에서 유학(儒學)의 교육 기관으로 "태학"(太學)을 세웠고, 민간에서는 각처에 경당(扃堂)을 세워 미혼의 자제들에게 독서(讀書)와 궁술(弓術)을 익히게 하였다. 그리하여 고구려인들 사이에는 유교의 경전(經典)이나, 사기(史記)·한서(漢書) 등의 사서(史書)가 읽혀졌다. 옥편(玉篇)·자통(字統)과 같은 사전류(辭典類)가 유포되었으며, 특히 지식인 사이에는 중국의 문선(文選) 같은 문학서가 많이 읽혔다.

한자의 사용에 따라서 국가적인 사서(史書)의 편찬도 일찍부터 행하여졌다. 그리하여 일찍이《유기(留記)》100권이 편찬되었으며, 이것을 600년(영양왕 11년)에 이문진(李文眞)으로 하여금 간략히 하여 《신집(新集)》5권을 편찬케 하였다. 한자 사용의 근거는 통구의 모두루 묘지(牟頭婁墓誌 : 414년)의 비문(碑文)과 414년에 세워진 광개토왕비(廣開土王碑)의 약 1,800자(字)의 비문으로 능히 알 수 있고, 특히 광개토왕의 비문은 중요한 사료(史料)가 되고 그 고굴(告掘)한 예서(隸書)의 자체(字體)는 서예(書藝)로도 높이 평가되고 있다.

시가

고구려의 시가로는 유리왕(瑠璃王)이 지은 〈황조가(黃鳥歌)〉와 정법사(定法師)의 〈영고석(詠孤石)〉, 을지문덕의 〈여수장우중문시〉등이 한시(漢詩)로서 전하고, 그 밖에 〈내원성가(來遠城歌)〉 〈연양가(延陽歌)〉 등이 가명(歌名)만 《고려사》〈악지〉(樂志)에 전한다.

종교

고구려의 종교는 원시 신앙과 불교·도교로 대별할 수 있는데 원시 신앙으로는 자연물 숭배, 천신(天神)·지신(地神)·조상신(祖上神)의 3신(三神) 숭배와 샤머니즘(shamanism)적 신앙이 있었고, 특히 나라에서는 부여신(河伯女)과 고등신(高登神 : 주몽)을 시조신(始祖神)으로 해마다 4회 제사를 지냈다.

불교의 전래는 372년(소수림왕 2)에 전진(前秦)에서 승려 순도(順道)가 불상(佛像)과 불경을 전래한 것이 그 시초이며, 그 2년 뒤에는 다시 동진(晋)에서 승려 아도(阿道)가 들어왔는데, 소수림왕은 초문사(肖門寺)와 이불란사(伊弗蘭寺)를 건립하여 위의 두 불승(佛僧)을 거주케 함으로써 국가적으로 불교를 받아들였다.

불교를 왕실에서 이와 같이 환영하였던 까닭은 불교가 때마침 국민에 대한 사상 통일의 요구에 부합되었을 뿐만 아니라, 불교가 지녔던 호국적(護國的)인 성격이 왕실에 크게 영합되었기 때문이다.

곧 불교는 호국불교(護國佛敎)·현세구복적(現世求福的)인 불교로 신앙되고 발전되었다. 한편, 도교(道敎)는 고구려 말기인 624년(영류왕 7년)에 당 고조(唐高組)가 양국 간의 친선정책으로 도사(道士)를 보내와 전한데서 비롯되었다.

건축과 미술

고구려는 건축·미술에서는 찬란한 문화를 이룩했는데, 대부분의 유적들이 통구와 평양 지방에 집중되어 있다. 궁실(宮室)이나 사찰(寺刹) 등 건축물로서 현존하는 것은 없으나 고분의 구조를 통하여 당시의 귀족 계급의 호화로운 건축을 짐작할 수 있다. 고구려의 고분으로는 석총(石塚)과 토총(土塚)의 두 가지 형식이 있다. 석재(石材)를 피라미드식으로 쌓아 올린 장군총(將軍塚)은 통구 지방에 남아 있는 고구려 석총의 대표적인 유적이다.

관(棺)을 안치한 큰 석실(石室)을 축조하고 그 위에 봉토(封土)를 덮은 토총 형식의 대표적인 것은 평양 부근의 쌍영총(雙楹塚)이다. 이와 같은 석실(石室)의 구조와 벽화(壁畵)에 의해서 고구려인의 건축술과 미술의 기량을 엿볼 수 있다. 곧 쌍영총의 현실(玄室)과 전실(前室) 사이에 세워진 각(角)의 두 석주(石柱)와 투팔천정(鬪八天井), 또 그림으로 나타낸 천정의 장식은 고구려의 건축 양식을 엿보게 한다.

고분 벽화

고구려의 고분 벽화는 고구려인의 신앙·사상이나 풍속·복식(服飾) 등을 설명해 주는 귀중한 자료일 뿐 아니라, 삼국시대 미술의 극치를 이루고 있다. 쌍영총의 섬세·화려한 필치로 그려진 인물화나 무용총(舞踊塚)의 무인(舞人)·가인(歌人)의 그림은 고구려인의 풍속·복식을 잘 나타내고 있으며, 청룡(靑龍)·백호(白虎) 등이 그려진 강서대묘(大墓)의 사신도(四神圖)는 강건한 고구려인의 기질을 잘 나타낸 걸작품으로 평가받는다. 이 밖에 수렵총(狩獵塚)·각저총(角抵塚)·수산리 고분·안악 3호분의 고분 벽화가 건축·미술적으로 높이 평가되고 있다.

불교 미술

고구려의 불교 미술은 중국의 북위(北魏)풍의 영향으로 불상이나 불화(佛畵) 또는 탑파(塔婆) 등의 미술품들이 많았을 것으로 추정된다. 그러나 현존하는 유족이나 유물은 극히 드물다. 다만 평양 근처에서 발견된 소형의 이불(泥佛)과 연가(延嘉) 7년이 새겨진 금동여래입상(金銅如來立像)이 당대(當代)의 양식을 잘 나타낸 불상조각으로 남아 있을 뿐이다. 한국 최고(最古)의 불상으로 추정되는 금동 불상은 문자명왕(文咨明王 : 491~519) 때 제작된 것으로 추정되며, 1972년 충청북도 유성군에서 발견되었다.

고구려 문화는 일본에 많은 영향을 미쳤는데, 고구려의 화공(畵工)·학승(學僧)이 일본으로 가서 불교문화를 전하는 데 공현하였다. 특히 승려이자 화가인 담징(曇徵)이 그린 벽화는 그 대표적인 일례이다.

음악

고구려인들은 가무(歌舞)를 즐겼으나 더 이상의 문헌적 고증은 찾아볼 수 없다. 다만 양원왕때의 국상인 왕산악(王山岳)이 진(晋)의 칠현금(七鉉琴)을 개량(改良)하여 거문고를 만들었다 하고 100여 곡(曲)의 악곡(樂曲)을 지었다고 전한다.

고구려와 현대사

2004년부터 중화인민공화국은 동북공정이라 불리는 국가적 프로젝트를 추진, 고구려의 역사를 중국의 역사의 일부로 포함시키려는 작위적 움직임을 보이고 있다.

이에 대한민국에서도 고구려의 역사의 계승을 입증하기 위한 프로젝트의 일환으로서 2004년 고구려 연구재단을 설립하였으나, 2006년에 외교를 뒷받침하기 위해 설립된 동북아 역사재단에 통합되었다. 동북공정이 한국 사회에 널리 알려지면서 주몽, 연개소문 등 고구려를 주제로 한 여러 역사드라마가 방송되기도 하였다.

기타

고구려(高句麗)의 한국어 독음이 고구려가 아니라 ‘고구리’라는 의견이 있다. 이는 麗의 독음이 나라 이름을 나타낼 때는 ‘리’로 발음된다는 음운 법칙에서 비롯되었다.

그러나 조선시대에 훈민정음 창제 이후에 나타난 한글 문헌에 따르면, 고구려라 나타나고 《대동지지》에는 “(중국인이나 음운학 책과 달리) 우리나라 사람은 “려”라 바꾸어 부르고 있다.”라고 기록하고 있으며 나라 이름을 나타낼 때도 麗는 ‘려’로 읽는다는 예외도 있는 등 해당 주장은 신빙성이 낮다.

한편, 고구려는 왕들을 태왕이라고 칭했다는 의견이 있다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 21 : 고구려 역사 4 (역대 왕조 실록 : 동명성왕, 주몽) (0) | 2010.09.23 |

|---|---|

| 한국의 역사 20 : 고구려 역사 3 (개요) (0) | 2010.09.22 |

| 한국의 역사 18 : 고구려 역사 1 (개관1) (0) | 2010.09.20 |

| 명절이란 우리들에게 무엇인가? 3 (0) | 2010.09.19 |

| 명절이란 우리들에게 무엇인가? 2 (0) | 2010.09.19 |