향기마을

칼의 노래, 민중의 노래 본문

칼의 노래와 민중의 노래

칼의 노래와 민중의 노래

칼의 노래는 이순신의 일대기를 작가 김훈이 쓴 책의 제목이다. 즉 이순신을 대표하는 이야기라 할 수 있다. 민중의 노래는 서민과 노동계를 대변하던 노무현씨 일대기를 상징적으로 나타 낸 말이다. 아래에 정진홍씨의 시론에도 나타나듯이 이순신과 노무현을 비유하고 있다. 그러나 근본에서 감히 비유할 수 없는 차이점이 있다.

비명에 돌아가신 전직 대통령에 대한 안타까움은 누구에게나 있을 것이다. 이러한 대통령을 뽑은 국민들의 슬픔이요, 이 나라의 슬픔이다. 그의 갑작스럼 죽음에 국민들의 슬픔은 현정부에 대한 불만으로 표출되고 다시 촟불집회의 엄청난 회오리를 시도하려는 불순세력들이 준동이다. 그의 공과를 가리고 공만 내세우며 추모열기를 다른 방향으로 유도하려는 집단들의 이기심은 결국 그를 욕되게 만들 것이다. 그리고 후일 역사는 그를 다시 가감없이 평가할 것이다. 그러나 정작 진정으로 통곡하고 슬퍼해야할 사람은 누구일까? 여기에서 칼의 노래와 민중의 노래의 차이점이 나타난다.

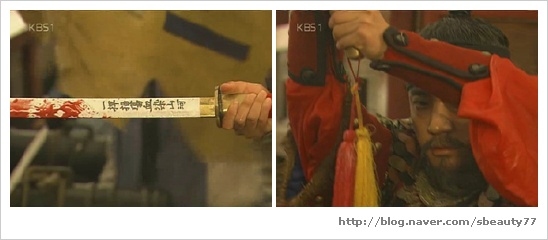

바로 공익과 사익의 차이점이며 전사와 자살의 차이점이다. 이순신은 전쟁의 적인 왜적과 내부의 적인 선조라는 임금의 의심과 반대파의 질투와 미움에 직면하여서도 고뇌하며 백의종군도 불사하고 그의 의지를 굽히지 않았으며 결과적으로 23승 전승의 전과를 세웠다. 마지막 노량전투에서 승리를 목전에 두고 스스로 적탄을 맞고 죽음을 선택했다. 그의 죽음은 공익을 위한 것이며 진정으로 나라를 위한 죽음이며 적과의 싸움터에서 스스로 죽음을 선택했다. 살아 돌아가느니 죽는 것이 더 명예롭거니와 치욕적인 삶이 아니었기 때문일 것이다.

그러나 민중의 노래를 상징하는 노무현씨는 빈농의 아들로 고교를 졸업하고 독학으로 사법시험에 도전하여 합격하였으며 남과는 다른 민권변호사로 출발하여 갖지 못한 자에 대한 투쟁의 길을 선택하였고 내부적인 가진자에 대한 싸움을 전개하였다. 그리고 정치계로 입문한 후에는 독자적인 행동으로 자신만의 길을 걸었고 5공청문회에서 부도덕성을 질타하며 국민들의 마음을 시원하게 하였던 결과 인터넷이라는 초유의 과학기술이 일군 전자기기에 의해 폭발적인 인기몰이로 결국에는 이나라 최고의 권력자가 되었다. 그와 그를 추종하던 386세대에게 대통령이라는 엄청난 권력은 너무나 갑자기 찿아왔으며 5년 동안 엄청난 변화를 시도하였으나 보수의 골은 너무나 깊었다. 4대이념논쟁으로 많은 세월을 허비하였고 행정수도이전, 국가보안법 폐지 시도,대북정책,과거사 정리,민권신장,부동산 정책,정경분리,부패척결,언론정리 등 다양한 개혁과 변화를 시도하였으나 경험미숙으로 시행착오를 번복하였으며 각계각층으로부터 격심한 반발심을 불러 일으켰다. 그래서 경제적인 정책실패로 빈부의 격차는 더욱 심화되었고 국민들은 경제를 살릴 수 있는 지도자를 원하였고 그 결과 이명박 정부가 들어섰다.

이조시대 광해군을 몰아낸 인조반정처럼 준비되지 못한 반정군이 권력을 잡고 부패와 부정에 정치적인 부도덕성과 국제정세의 흐름을 읽지 못하고 권력의 맛에 깊이 빠진 결과 청군의 침공으로 삼전도의 굴욕을 겪은 인조는 조선시대에 가장 무능한 왕으로 기록되어 있다.

그래서 노무현 정권은 정권을 잡은지 5년 동안 가진자와 보수층에 대한 수많은 내부의 적들과 열심히 싸웠으나 진정한 승리는 가져오지 못했고 결국 정권을 보수층에 넘겨주는 과오를 범하고 말았다. 도덕정치와 부패척결이라는 슬로건을 내세운 노무현 정권은 5년간의 공과를 여기서 논할 수는 없으나 결과적으로 그의 추종세력들에 의해 저질러진 부정과 부패의 골은 막을 수가 없었으며 그 와중에 그를 포함한 가족들에 의해 저질러진 사익이 불러온 도덕성의 상실이라는 검찰조사 결과에서 나타난 사실에 대해서 표리부동한 그의 처신에 대한 심각한 굴욕감이었을 것이다. 그는 고향 봉하마을 뒷산 부엉이 바위에서 투신자살했다. 적에 의한 유탄이 날아와서 죽은게 아니며 스스로 치욕적인 욕을 먹느니 차라리 죽음을 선택하는 것이 더 명예로울 수 있다는 평범한 사람들의 생각처럼 자살로 마감했다는 점에서 이순신과는 다르다. 그의 공과를 감추고 공만 내세우며 국민들의 슬픔을 유도하여 부추기는 행위는 그를 더욱 욕되게 하는 행위라는 점도 후일 역사가 평가할 것이다.

위대한 인물은 억지로 만들어 지는게 아니라 근본에서 출발한다. 진정으로 공익을 위한 죽음 즉, 나라와 국민을 위해 자신의 목숨을 기꺼이 버린 사람들을 지칭한다. 정권을 찬탈한 수많은 제왕들이 아무리 위대한 업적을 쌓아도 역사는 냉정하게 평가하였다. 도덕성,정통성을 바탕으로 나라와 백성을 위해 자신의 모든 사익을 저버리고 오로지 공익을 위해서 투신하였을 때 역사는 정확하게 그러한 사람들을 평가하게 되어 있는 것이다.

정진홍의 소프트 파워] 다시 읽는 ‘칼의 노래’

|

| |||

# 이순신은 왜적과 맞서야 하는 전선뿐만 아니라 선조 임금의 집요한 의심의 시선이란 또 다른 전선에서 싸워야 했다. 결국 이순신은 '죽음'으로 두 전선을 동시에 돌파했다. 그의 몸에 박힌 왜적의 유탄은 차라리 시시각각 조여 드는 임금의 음험한 의심과 그에 덧붙여진 죽음의 그림자로부터 벗어날 수 있는 거의 유일한 탈출구였다. 결국 마지막 전장에서 자살에 가까운 죽음을 스스로 택함으로써 이순신은 자신을 더럽히지 않을 수 있었다.

# 전격 출항해 적장 가토의 목을 가져오라는 명령을 따르지 않아 조정을 능멸하고 임금을 기만했다는 죄목으로 압송됐던 이순신은 정유년 4월 초하룻날 한양 의금부에서 풀려났다. 그가 받은 문초의 내용은 무의미했다. “위관들의 심문은 결국 아무것도 묻고 있지 않았다. 그들은 헛것을 쫓고 있었다. 나는 그들의 언어가 가엾었다. 그들은 헛것을 정밀하게 짜 맞추어 충(忠)과 의(義)의 구조물을 만들어가고 있었다.”(1권 18쪽)

# “가장 확실하고 가장 절박하게 내 몸을 조여오는 그 거대한 적의의 근본을 나는 알 수 없었다…내 적에 의하여 자리 매겨지는 나의 위치가 피할 수 없는 나의 자리였다.” (1권 71쪽) 이순신을 죽이면 왜적으로부터 조선을 지킬 수 없었기에 임금은 그를 죽이지 못했다. 역설적으로 이순신을 살려준 것은 왜적이었다. 그리고 그는 다시 그 왜적과 싸우기 위해 나아가야 했다. 역설의 뒤엉킴이었다.

# 백의종군(白衣從軍)한 후 우여곡절 끝에 이순신은 삼도수군통제사에 다시 올랐다. 하지만 그에겐 12척의 전선만이 남아 있었다. 그는 임금에게 장계를 올렸다. “이제 신에게 전선 열두 척이 있사온즉…신의 몸이 죽지 않고 살아있는 한에는 적들이 우리를 업신여기지 못할 것입니다.” (1권 83쪽) 그는 12척의 배를 이끌고 “물이 운다” 하여 '울돌목'이라 이름 붙여진 명량(鳴梁)해협으로 나아가 죽기를 각오하고 일자진(一字陣)을 쳤다. “명량에서는…순류(順流) 속에 역류(逆流)가 있었고, 그 반대도 있었다. 적에게도 나에게도 여기는 사지(死地)였다.”(1권 77쪽) 그 사지에서 삶과 죽음은 뒤엉켜 파도 쳤다. 살고자 하면 죽고, 죽고자 하면 살았다.

# “임금이 보낸 면사첩을 받았다…'면사(免死)' 두 글자뿐이었다…너를 죽여 마땅하지만 죽이지는 않겠다고 임금은 멀리서 그렇게 말하고 있었다…적의 칼과 임금의 칼 사이에서 바다는 아득히 넓었고 나는 몸 둘 곳 없었다.”(1권 129쪽) 물론 이순신은 임금의 칼에 죽고 싶지 않았다. 두려워서가 아니라 그러면 임금 자신은 물론 종묘사직도 지킬 수 없을 것이기 때문이었다.

# 노량해전에서 이순신은 적의 유탄에 쓰러졌다. 그는 자신의 죽음을 알리지 않았다. “내 시체를 이 쓰레기의 바다에 던지라고 말하고 싶었다. 졸음이 입을 막아 입은 열리지 않았다. 나는 내 자연사에 안도했다. 바람결에 화약 연기 냄새가 끼쳐 왔다…선창 너머로 싸움은 문득 고요해 보였다. 세상의 끝이…이처럼…가볍고…또 고요할 수 있다는 것이…”(2권 196쪽) 우리 사는 게 전쟁이고 우리 삶터가 전장이다. 특히 남자는 전장에서 빠르게 나이를 먹는다. 이순신도 그랬고 노무현도 그랬다. 이제 이순신도 노무현도 더 이상 싸울 일은 없다. 그들의 싸움은 끝났다. 부디 편히 쉬소서!

정진홍 논설위원

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 누구도 누구의 말을 듣지 않는다. (0) | 2009.06.21 |

|---|---|

| 6월은 호국보훈의 달, 현충일을 생각하며... (0) | 2009.06.05 |

| 노무현 전 대통령 서거 소식 종합 (0) | 2009.05.25 |

| 우면산의 봄 13 (0) | 2009.05.22 |

| 우면산의 봄 12 (0) | 2009.05.17 |