향기마을

한국의 역사 714 : 조선의 역사 256 (제16대 인조 31) 본문

한국의 역사 714 : 조선의 역사 256 (제16대 인조 31)

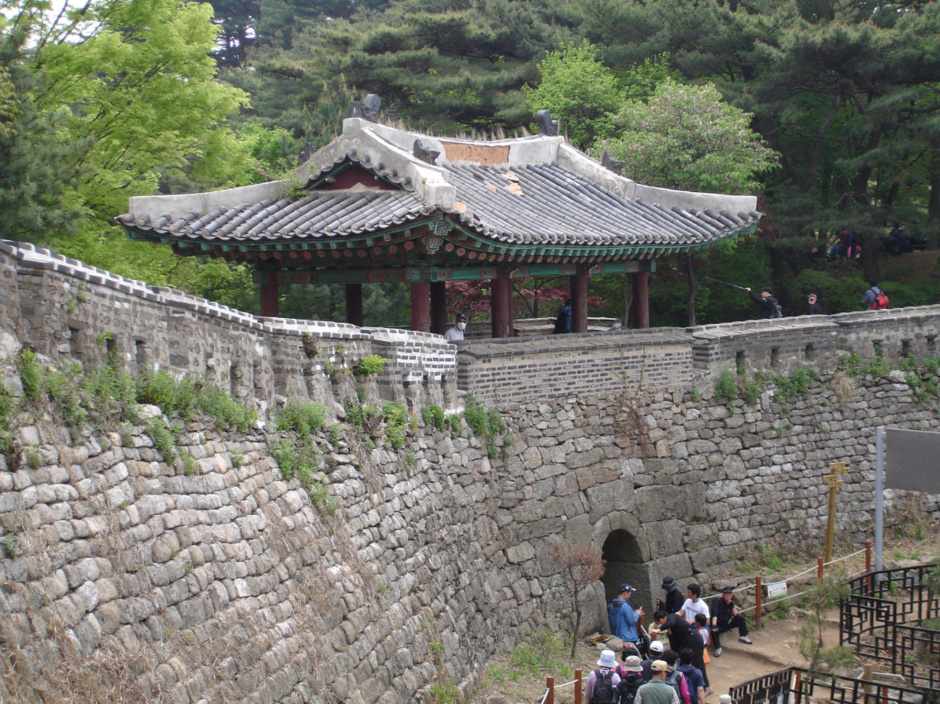

남한산성

제16대 인조(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

청나라(후금)의 건국 과정과 정묘, 병자호란 11

정묘호란

홍타이지는 1627년 1월8일 대패륵(大貝勒) 아민(阿敏)에게 조선을 정벌하라고 명령했다. 홍타이지는 “조선이 오랫동안 후금에 죄를 지었기 때문”이라고 이유를 설명한 뒤 모문룡도 제압하라고 지시했다. 모문룡이 조선의 비호 속에 가도에 머물면서 후금을 탈출하는 반민(叛民)들을 받아들이고 있다고 비난했다. 정묘호란(丁卯胡亂)이 시작되는 순간이었다.

● 의주·정주·안주성 차례로 함락

|

후금군의 본격적인 공격이 시작되기 전에 한윤은 변장하고 몰래 의주성으로 들어왔다. 14일 새벽 후금군이 성을 포위하여 전투가 시작되자 한윤은 병기고에 불을 질렀다. 혼란한 와중에 후금군에 내응하는 자들이 성문을 열었고 후금군은 수월하게 성 안으로 들이닥쳤다. 성을 지키던 의주목사 이완(李莞)은 사로잡혀 피살되었다.

의주성 함락 후 후금군은 정주(定州)의 능한산성(凌漢山城)을 포위했다. 성을 지키는 조선 병사들은 일제히 조총을 쏘았지만 다시 탄환을 재기도 전에 돌격해 들어간 후금군에 의해 제압되었다. 선천부사 기협(奇協)이 전사하고, 정주목사 김진(金搢)과 곽산군수 박유건(朴惟建)은 포로가 되었다. 성 함락 후 후금군은 저항했던 군사들을 전부 살해했다. 백성들은 적에게 포로로 잡힌 뒤 전부 머리를 깎였다. 머리를 깎은 것은 포로들이 이제 자신들의 소유가 되었음을 표시하는 것이었다.

후금군은 1월21일 청천강을 건너 안주(安州)로 들이닥쳤다. 안주는 당시 청북 지방에서 가장 중요한 방어 거점으로 조선이 나름대로 오랫동안 방어태세를 점검해 왔던 곳이었다. 성 안의 군민도 3만 6000이나 되었다. 평안병사(平安兵使) 남이흥(南以興)은 성 밖의 민가를 불태우고 결전을 준비했다. 적의 돌격이 시작되자 대포와 화살을 일시에 발사하여 저지했지만 역부족이었다. 삼남(三南)의 농민 출신들이 대부분이었던 조선군은, 전투 경험이 풍부한 후금군의 상대가 되지 못했다. 후금군의 대병력이 순식간에 성을 넘어왔고, 조선군은 우왕좌왕했다. 방어선이 붕괴되어 성의 함락이 임박하자 남이흥은 부하들과 함께 불붙은 화약 더미 속으로 몸을 던졌다. 장렬한 순국이었다.

안주 함락 후 아민은 병사들에게 4일간 휴식 시간을 주었다. 그들은 느긋했다. 반면 안주성이 함락된 후, 숙천(肅川)과 평양의 조선 관민들은 풍문만 듣고도 무너졌다. 후금군의 승승장구였다.

|

● 당황하는 조선 조정

후금군의 침략 소식이 한양의 조정으로 날아든 것은 1월17일이었다. 인조는 급히 신료들을 불러보았다. 인조는 신료들을 보자마자 “이들이 모문룡을 잡아가려고 온 것이냐? 아니면 우리나라를 침략하려고 온 것이냐?”고 물었다. ‘모문룡 문제’를 빼놓으면 후금과 원한을 살 만한 일이 없다고 생각했기 때문이다.

신료들도 당황하기는 마찬가지였다. 전쟁 자체를 예상하지 못한 상황에서 뾰족한 대책이 있을 리 없었다. 장만(張晩)은 속히 하삼도에서 병력을 징발하고, 황주(黃州)와 평산(平山)에 별장(別將)을 보내 방어 태세를 갖추자고 촉구했다. 이귀(李貴)는 황해도를 방어할 수 있을지 확신이 서지 않는다며 강화도를 피란처로 정해 놓았다가 안주에서 패전 소식이 들어오면 곧바로 강화도로 가야 한다고 주장했다. 마치 패전을 이미 기정사실로 설정해놓고 대응하려는 자세 같았다.

최명길은 임진강을 방어할 계책을 속히 마련해야 한다고 강조했다. 다른 비변사 신료들도 무신 신경진(申景 )을 임진강으로 보내자고 했다. 하지만 인조의 마음은 이미 강화도로 들어가 있었다. 인조는 강화도 방어를 위해 삼남 지방에서 1만의 병력을 동원하고 수사(水使)들을 시켜 수군을 이끌고 강화도로 들어오게 하라고 지시했다. 인조의 우선 관심사는 자신의 호위(扈衛:궁궐을 지킴) 문제였다. 인조는 아마도 ‘이괄의 난’ 당시 권력을 잃어버릴 뻔했던 아찔한 기억을 떠올렸던 것으로 보인다.

사헌부와 사간원 관원들은 강화도로 들어가려는 계획에 반대했다. 그들은 궁벽한 강화도로 들어가면 조정의 명령이 통하지 않고, 조운(漕運)도 어렵다고 우려를 제기했다. 그럼에도 굳이 강화도로 들어가려면 분조(分朝)를 설치해야 한다고 강조했다. 인조는 강화도로 가되, 왕세자를 삼남으로 보내 민심을 수습해야 한다고 주장했다.

신흠(申欽)은 인조에게 민심 수습을 위해 백성들에게 ‘애통해 하는 교서(敎書)’를 내려야 한다고 건의했다. 일종의 ‘사과 성명’을 발표하라는 것이었다. 인조는 건의를 받아들여 장유(張維)에게 교서를 짓도록 했다. 인조는 교서에서 ‘반정 직후 민생의 고통을 덜어주지 못한 채 백성들을 기만한 것’, ‘옥사(獄事)가 빈발하여 억울하게 처벌받은 사람들 때문에 화기(和氣)가 손상된 것’, ‘모문룡을 접대하기 위해 세금을 혹독하게 거둔 것’, ‘호패법(號牌法)을 가혹하게 시행하여 백성들을 괴롭힌 것’ 등 실정’에 대해 사과했다. 이어 자신을 ‘임금답지 못한 임금’이라고 자책한 뒤 ‘부디 열성(列聖)의 은혜를 생각하여 기댈 곳 없는 자신을 도와달라.’고 백성들에게 호소했다. 위기 상황을 돌파하기 위해 백성들에게 사과하는 굴욕까지 감수했던 것이다. 인조는 10년 뒤에도 똑같은 일을 반복한다. 1637년 병자호란이 항복으로 끝난 뒤에도 백성들에게 다시 사과 성명을 발표했던 것이다.

● 강화도 이외의 방어를 포기하다

조정이 강화도로 들어가기로 결정하면서 여타 지역에 대한 방어는 거의 방기되었다. 인조는 이괄의 난 때는 공주까지 피난하였으나 정묘호란 당시 후금군이 숫군이 약하다는 사실을 고려하여 강화도로 들어가기로 마음 먹엇던 것이다. 그것은 고려 시대 몽고군이 침공하였을 때 강화도로 들어가서 항쟁하던 것을 생각하였는지도 모른다. 강화도는 비교적 그동안 방어태세를 구비하여 왔던 곳이고 어영군과 수군을 집결하여 그곳에서 항쟁하기로 마음 억었던 모양이다.

인조는 신료들과 가졌던 대책 회의에서 장만을 도체찰사(都體察使)로 임명했다. 방어를 총괄하는 직책이었다. 장만은 황해도의 임지로 떠나기에 앞서, 적과 조우할 경우에 대비하여 어영군(御營軍) 가운데 사격술이 뛰어난 포수 100명을 데려가게 해달라고 요청했다. 인조는 거부했다. 호위에 충당할 어영군의 병력을 덜어낼 수는 없다고 했다. 인조는 적을 막는 일보다 자신의 안위가 더 걱정이었기 때문이었다.

비변사의 논의를 주도하고 있는 반정공신들 또한 극도로 몸을 사렸다. 강화도로 피란하기로 결정한 직후 논란이 된 것은 임진강을 방어하는 문제였다. 훈련도감과 어영군의 병력을 호위에만 투입하게 되자 임진강 방어에 충당할 병력을 차출하는 것이 여의치 않았다. 김류는 이시백(李時白) 휘하의 수원부 군사들을 임진강 방어에 투입하자고 했다. 그러자 이귀가 발끈했다. 이귀는 ‘군량이 궁핍한 상황에서 수원의 병력을 임진강으로 보내면 오직 죽음 뿐’이라고 반발했다. 이시백은 이귀의 아들이었다. 이귀는 수원의 병력도 인조를 호위하는 데 써야 한다고 주장했다. 김류는 반박했다. ‘적병이 이미 깊숙이 들어왔는데 장강(長江)의 요새를 버리고 나라를 도모할 수 있겠냐?’고 힐문했다.

인조는 결국 이귀의 손을 들어주었다. 수원의 군병도 강화도로 들여보내라고 했다. 보다 못한 보덕(輔德) 윤지경(尹知敬)이 상소를 올렸다. 그는 “적이 아직 천리 바깥에 있음에도 먼저 도성을 버릴 궁리만 하고 있다.”고 통탄하고 인조에게 경솔히 파천하지 말라고 호소했다. 그러면서 자신에게 병력 500명만 주면 임진강을 사수하겠다고 다짐했다.

1월26일 인조는 결국 강화도로 가기 위해 노량(露梁)으로 거둥했다. 하지만 배가 부족하여 강을 건너기가 여의치 않았다. 인조는 말에서 내려 모래밭에 앉았다. 이괄의 반란군을 피해 한강변으로 나왔던 이래 두 번째 맞는 파천이었다. 다음날 인조는 김포를 경유하여 저녁에 통진(通津)에 도착했다.

조정이 강화도로 옮겨가면서 임진강을 포함한 다른 지역의 방어는 거의 방기되었다. 평안도와 황해도를 포함하여 한강 이북 지역의 백성들은 후금군에게 무방비로 노출되었다. 그들은 사실상 정권으로부터 버림받은 것이나 마찬가지였다. 그들은 이제 자신의 목숨을 스스로 지켜야만 했다.

|

● 조선과 무역 통한 식량 확보도 전쟁 도발 배경

홍타이지는 조선에 대해 강경론자였다. 그는 일찍부터 부친 누르하치에게 조선을 공격하라고 청했다. 특히 1619년 강홍립이 이끄는 조선군이 심하 전역에서 패하여 투항한 뒤에는 ‘후금과의 화의에 미온적인 조선의 장졸들을 전부 살해하자.’고 주장한 바 있다. 누르하치나 홍타이지의 형 다이샨(代善)의 입장은 달랐다. 두 사람은 ‘조선이 명의 배후에 있는 점을 고려하여 적대하지 말고 포용해야 한다.’는 입장을 견지하고 있었다. 결국 조선을 삐딱하게 보고 있었던 홍타이지가 한으로 즉위한 것 자체가 조선에는 재앙이었던 셈이다.

홍타이지는 조선 정벌을 자신의 권력을 강화하는 계기로 삼고자 했다. 즉위 당시 홍타이지의 권력은 미약했다. 그는 명목상으로는 한이었지만 실제로는 그의 형제들과 연정(聯政)을 펼 수밖에 없었다. 이미 언급했듯이 사촌형 아민은 홍타이지 추대에 반발하여 자신의 기(旗)를 이끌고 독립하려고 시도했다.

|

이 같은 배경을 염두에 두면 홍타이지가 조선을 치러 가는 원정군 사령관으로 아민을 임명한 것은 시사적이다. 아민에게 원정의 모든 책임을 지움으로써 그의 충성심을 시험할 수 있고, 결과가 좋지 않을 경우에는 정치적으로 책임을 물을 수도 있었다. 아민은 실제 원정 도중 홍타이지의 방침과는 배치되는 독단적인 행보를 보임으로써 홍타이지의 ‘기대’에 부응한 바 있다.

후금이 전쟁을 도발했던 원인으로 빼놓을 수 없는 것이 경제적 문제였다. 홍타이지의 즉위 직후 만주 지역에는 심각한 기근이 닥쳤다. ‘청태종실록’에는 ‘굶어죽는 자가 속출하여 사람이 서로를 잡아먹는 지경에 이르고 돈이 있어도 식량을 구할 수 없다.’는 기사가 실려 있다. 점령 지역은 늘었지만 농작에는 아직 서툴렀던 후금은 식량을 자급하지 못하고 있었다. 과거에는 명나라 상인들과 곡물 무역을 통해 문제를 해결할 수 있었지만, 명과 전쟁을 벌이고 있는 당시 상황에서는 그것을 기대할 수 없었다. 심각한 기근 때문에 위기에 처한 후금에 조선의 존재는 특별했다. 자신들의 배고픔을 해결해 줄 유일한 나라였다. 후금은 정묘호란을 일으켜 조선으로부터 식량을 무역하겠다는 약속을 얻어내고자 했다.

후금의 전쟁 도발과 관련하여 가장 중요한 핵심은 역시 ‘모문룡 문제’였다. 모문룡이 가도에 머무는 한, 후금의 서진(西進) 시도는 언제나 껄끄러울 수밖에 없었다. 더욱이 모문룡의 존재 때문에 한인들이 계속 후금을 탈출하고 있었다. 모문룡이 군사적으로는 미약했지만 후금에는 ‘목에 걸린 가시’였다. 그 ‘가시’를 제거하여 ‘후고(後顧)의 여지’를 없애는 것이야말로 전쟁을 일으킨 결정적인 배경이었다.

● 아민, 홍타이지에 증원군 긴급 요청

조선 조정은 황해도 이북의 방어선이 붕괴되자 전열을 다시 정비하려고 안간힘을 썼다. 도원수 장만과 부원수 정충신(鄭忠信)에게 평안도 지역의 패잔병과 함경도, 강원도 등지의 병력을 모아 임진강을 방어토록 했다. 총융사(摠戎使) 이서(李曙)에게는 남한산성을 본거지로 삼아 하삼도 군사를 통괄 지휘하여 한강을 방어토록 했다. 그리고 통제사 구인후(具仁)가 거느리는 수군 병력으로써 적의 강화도 상륙을 저지하도록 조처했다. 가장 중점을 둔 것은 역시 인조가 머물고 있는 강화도를 수비하는 문제였다.

전쟁 초반의 전체적인 전황(戰況)은 조선이 일방적으로 몰리는 상황이었지만 후금군은 의외로 신중했다. 후금군은 의주성을 함락시킨 직후 총사령관 아민의 명의로 평안감사 윤훤에게 서신을 보내 화의(和議)를 제의했다. 윤훤은 후금 측에, 조정에 품의(稟議)한 후 회답을 주겠다고 했고 1월18일 조정은 윤훤의 장계를 통해 후금이 화의를 제의한 사실을 알게 되었다.

승승장구하던 시점에 후금이 갑자기 화의를 제의한 까닭은 무엇일까? 먼저 당시 후금군의 병력이 충분하지 않았던 점이다. 후금은 조선 침략에 약 3만명의 병력을 동원했는데 아민은 그 숫자로는 서울까지 진격하는 것이 어렵다고 보았다.

그는 청천강 이북을 점령했던 직후, 이미 홍타이지에게 사람을 보내 증원군을 보내달라고 요청한 바 있다. 3만명의 병력으로는 한편으로 전진하면서, 다른 한편으로 점령 지역을 방어하고 그곳의 조선 관민들을 통제하는 것이 어려웠기 때문이었다.

무엇보다 중요한 까닭은 원숭환의 위협이었다. 정묘호란 당시 후금군이 조선으로 쳐들어가면서 가장 우려했던 것은 명군이 자신들의 배후를 공격하는 것이었다. 이미 살폈듯이 1626년 누르하치가 영원성을 공격했다가 실패한 이후, 후금군의 서진은 좌절되었고 오히려 영원성에 주둔하는 원숭환으로부터 위협을 느끼고 있었다.

실제로 정묘호란 당시 명의 병부는, 후금군이 조선 내륙으로 깊숙이 들어간 틈을 이용하여 후금 지역을 공격하자고 건의한 바 있다. 산해관과 영원의 병마와 모문룡의 병력을 동원하여 배후를 협공함으로써 조선을 원조하자는 내용이었다.

● 답장 내용 놓고 설전

후금이 화의를 제의했다는 소식을 처음 접했을 때 조선 조정은 미온적인 태도를 보였다. 양사(兩司) 관원들은 ‘평안감사 윤훤이 엄한 말로 오랑캐의 서신을 물리치지 못하고 답장을 주겠다.’고 응답한 것을 비난하고 인조에게 신중히 대처하라고 촉구했다. 이윽고 후금 측은 강홍립의 종자인 언이(彦伊) 등을 다시 윤훤에게 보내 ‘화의를 논의하기 위해 사람을 서울로 보내겠다.’고 협박했다.

윤훤의 장계를 통해 두번째 화의 제의를 받자 인조는 비변사 신료들을 불러모았다. 인조는 “서신을 받자마자 화친을 허락하면 우리가 겁을 내서 그런다고 여길 것”이라고 우려했다. 신흠(申欽)은 ‘명나라도 그들과 화친하려는 판에 우리만 화친을 피할 수 없다.’고 했고, 이귀는 ‘적이 평양으로 진격해 오면 사태 수습이 불가하다.’며 답서를 꾸며 강홍립의 아들 강숙 편에 부치자고 했다.

최명길의 의견은 달랐다. 그는 먼저 서신을 보낸 주체가 후금의 한 홍타이지가 아니라 사령관 아민임을 상기시켰다. 그러면서 도체찰사 장만의 명의로 답하되, 무고하게 침략하여 군민들을 도륙한 허물을 따지고 ‘위협적인 맹약은 죽어도 따를 수 없으며 침략 사실을 명에 알리겠다.’는 내용을 집어넣자고 했다. 명을 이용하여 후금군을 견제하려는 의도가 담긴 의견이었다.

인조와 반정공신들은 후금 측의 화의 요구를 받아들이는 쪽으로 가닥을 잡았지만 반대론도 만만치 않았다. 대사헌 박동선(朴東善), 사간 윤황(尹煌) 등 삼사 신료들은 인조가 강화도로 떠나기 전부터 반정공신들을 맹렬히 비난했다. 윤황 등은 ‘전하께서 총애하는 김류 이귀 이서 신경진 김자점 등 반정공신들은 해도(海島)로 들어가거나 산성으로 올라가고, 혹은 호위(扈衛)를 칭하거나 검찰(檢察) 직책을 맡아 안전하고 편안한 자리를 차지하고 오로지 힘없고 배경이 없는 장만만을 맨손으로 적진에 보냈다.’고 성토했다.

그들은, 맨 처음 도성을 떠나자고 주장한 자의 목을 베고 인조 스스로 군대를 이끌고 친정(親征)에 나서라고 촉구했다.

여하튼 강숙 등은 조정의 답서를 가지고 1월27일 후금군 진영에 도착했다. 후금군은 이미 중화(中和)까지 남하해 있었다. 답서의 핵심은 이러했다.‘조선은 명을 200년 이상 섬겨왔고 임진왜란 때 명에서 재조지은(再造之恩)을 입었기 때문에 그들과의 관계를 끊을 수 없다.’는 것이었다. 아민은 조선의 답서 내용에 반발했다. 그는 ‘조선은 명의 은혜만 강조하는데 과거 후금도 조선에 커다란 은혜를 베푼 적이 있다.’고 맞받았다. 바야흐로 ‘은혜’를 둘러싼 설전이 벌어지기 시작했다.

조선 사신이 ‘재조지은을 배신할 수 없다.’며 침략을 힐문했을 때 아민은 즉각 반박했다. 반박의 핵심은 ‘조선이 명의 은혜만 기억할 뿐 자신들이 베푼 은혜에는 눈을 감고 있다.’는 것이었다. 아민은 과거 울라(烏拉)의 부잔타이(布占泰)가 조선을 침략했을 때 자신들이 부잔타이를 설득해 침략을 중지시켰던 것, 심하 전역 때 포로로 잡은 조선 병사들을 송환해 준 것 등 ‘은혜’를 열거했다. 그러면서 조선이 모문룡을 편들고 군량을 제공했던 것, 누르하치가 죽었을 때 조문(弔問)하지 않은 것 등을 침략의 원인으로 제시했다.

|

● 형제관계를 받아들이다

아민은 자신들이 군사를 일으킨 것이 정당하다고 강변하면서, 조선 사신들에게 계속 싸울 것인지 화약(和約)을 맺을 것인지 택일하라고 요구했다. 자신들은 조선의 토지와 백성에 아무런 욕심이 없으며 조선이 화의를 바란다면 국왕이 신임하는 사람을 속히 보내라고 닦달했다. 아민은 사신인 강숙 일행이 돌아가는 편에 자신의 사자 아본(阿本)과 동나미(董納密) 등을 동행시켰다. 그들이 떠난 뒤 전진을 멈추고 중화에서 1주일을 더 머물렀다. 휴식을 취하면서 조선의 답변을 기다리자는 심산이었다.

당시 후금군이 화의를 간절히 바라고 있었음을 보여주는 대목이다. 1월28일 아민이 보낸 사신 일행이 강화도 건너편의 풍덕(豊德) 부근에 당도했다. 조선 조정은 ‘오랑캐 사신(胡差)’을 어느 길로 들이느냐를 놓고 논란을 벌였다. 인조는, 조선인들이 평소 이용하지 않는 샛길로 호차를 데려와야 한다고 했다. 그러면서 자신은 호차가 전하는 국서를 직접 받지 않겠다고 했다. 화약을 맺어 후금군을 돌아가게 하는 것은 급하기는 했지만 ‘오랑캐’와 직접 대면하는 것은 도무지 내키지 않았던 것이다.

|

조선은 후금 측이 조선과 명 사이의 기존 관계를 용인해 준다면 화의를 받아들일 수 있다는 입장이었다. 하지만 척화파들이 들고 일어났다. 2월3일, 태학생 윤명은(尹命殷) 등이 상소를 올렸다. ‘오랑캐 사신의 목을 베어 명나라로 보내고 의병을 일으켜 성을 등지고 결전을 벌이겠다.’는 내용이었다. 예빈직장(禮賓直長) 강유(姜瑜)도 비슷한 내용의 상소를 올렸다.

인조와 반정공신들이 주축인 비변사는 뜨끔했다. 비변사는 ‘오랑캐와 화친하려는 것은 전쟁을 완화시켜 종사(宗社)를 보전하려는 부득이한 계책’임을 강조했다. 그럼에도 외방에서는 ‘조정이 대의를 망각하고 더러운 오랑캐와 우호를 맺으려 한다.’는 유언비어가 떠돌고 있다고 우려했다. 인조는 여론을 의식하여 다시 교서를 반포했다. ‘종사의 위기를 늦추기 위해 어쩔 수 없이 오랑캐와 화친하지만 명과 관계를 끊으라는 요구만은 절대로 따르지 않는다.’고 강조했다. ‘오랑캐와 화친했다’는 명분을 내세워 광해군 정권을 타도하고 들어선 인조정권은 광해군대의 ‘화친’을 반복하는 데에 여론의 따가운 시선이 부담스러웠다.

● 강홍립과 유해의 화의 주선

2월5일 조정은 회답사 강인(姜絪)을 임시로 형조판서에 임명하여 적진으로 보냈다. 그가 가져간 국서에서 ‘명나라를 배신할 수 없다.’는 뜻을 거듭 밝혔다. 또 의연히 천계(天啓) 연호를 사용했다. 후금 측은 반발했다. 그들은 ‘천계’의 ‘계(啓)’ 자 대신 ‘총(聰)’ 자를 쓰라고 종용했다. 자신들의 연호를 사용하라는 요구였다. 요구를 받아들이지 않으면 서울까지 진격하여 1년 동안 머물며 철수하지 않겠다고 협박했다.

당시 후금군 지휘부는 계속 전진할지의 여부를 놓고 의견이 서로 달랐다. 총사령관 아민은 다른 장수들의 의견을 무시하고 서울로 전진할 것을 고집했다. 귀순한 한인(漢人) 출신 장수 이영방(李永芳)이 반대하자 아민은 이영방에게 “내 어찌 너 같은 오랑캐 놈을 죽이지 못할까?”라고 면박을 주었다.

졸지에 ‘오랑캐’로 전락한 이영방은 입을 다물 수밖에 없었다. 결국 아민의 동생 지르갈랑(濟爾哈朗)과 다른 장수들이 모두 나서서 설득한 뒤에야 아민은 전진하겠다는 고집을 꺾었다.

2월9일, 후금 측이 보낸 강홍립과 박난영(朴蘭英), 호차 유해(劉海)가 강화도로 들어왔다. 후금군 지휘부는, 천계 연호를 포기하지 않는 조선 측의 태도가 불만스러웠지만 화친을 깨려는 마음은 없었던 것이다.

2월10일, 인조는 강홍립과 박난영을 접견했다. 두 사람 모두 심하 전역에서 투항했던 이후 9년 만의 귀환이었다. 상당수 신료들은 강홍립의 목을 쳐야 한다고 아우성을 쳤다. 하지만 인조는 그들을 따뜻하게 맞아주었다. 강홍립은 인조에게 “모진 목숨 죽지 못하고 9년 만에 전하를 뵈니 드릴 말씀이 없다.”고 머리를 조아렸다. 그러면서 인조에게 후금 측의 내부 사정을 상세하게 보고하고 강화를 맺는 것이 절실하다고 했다.

유해는 본래 한인(漢人)으로 후금으로 귀순한 인물이었다. 후금 측이 그를 사신으로 보낸 것은, 조선이 한인이라면 사족을 못 쓰는 상황을 염두에 둔 조처였다. 실제로 유해는 조선 조정으로부터 과거 명의 칙사들처럼 대접받고 싶어했다. 그는 ‘조선이 오로지 명분에만 집착하여 종사가 망하고 백성들이 죽어 가는 현실을 외면하고 있다.’며 화친의 기회를 놓치지 말라고 촉구했다.

조정은 원창부령(原昌副令) 구(玖)를 원창군(原昌君)으로 삼아 그를 왕제(王弟)라고 칭하여 후금군 진영으로 보내기로 했다. 일종의 볼모였다. 2월15일에는 목면 1만 5000 필, 면주(綿紬) 200 필, 백저포(白苧布) 250 필 등을 후금군 진영에 보냈다. 일종의 세폐(歲幣)였다. 원창군을 파견하고 세폐를 보냄으로써 화친을 위한 기본 토대는 마련되었다.

● 인조, 맹세 의식에 태연

조선과 후금의 화의 과정에서 마지막 걸림돌은 화약을 맺었다는 사실을 하늘에 고하고 맹세(盟誓)하는 문제였다.

후금 측은 국왕과 후금 사신이 동참한 가운데 흰말(白馬)과 검은 소(黑牛)를 잡아 하늘에 제사지내는 의식을 거행하자고 요구했다. 조선 조정은 그것을 비루하게 여겨 거부하려 했다. 언관(言官)을 비롯한 상당수 신료들은 ‘존엄한 천승지국(千乘之國)의 임금이 개돼지와 더불어 맹세하는 것은 죽어도 받아들일 수 없다’고 격렬히 반대했다.

후금 측은 완강했다. 아민은, 맹세를 기피하는 것은 겉으로만 화친하려는 것으로 끝내 거부한다면 다시 싸워 승부를 가리자고 협박했다. ‘청실록’이나 ‘만문노당(滿文老)’을 보면 누르하치가 주변 부족들을 복속시킬 때마다 희생을 잡아 회맹(會盟)하는 장면이 나오거니와 만주족의 입장에서 맹세는 서로의 신의(信義)를 담보하는 의식이었다.

신료들과는 달리 인조는 맹세 의식에 대해 유연한 태도를 보였다. 그는 “맹세는 대의와는 무관하다. 두 마리 가축을 아끼려다가 위망(危亡)을 초래할 수는 없다.”며 맹세와 관련된 책임은 자신이 모두 지겠다고 나섰다.

3월8일, 인조는 대청에 나아가 향을 피우고 하늘에 고하는 예를 몸소 거행했다. 조선 신료들과 호차들이 각각 동쪽과 서쪽 계단에 도열하여 그 장면을 지켜보았다. 인조가 예를 마치고 행궁으로 돌아가자 만주인들이 흰말과 검은 소를 잡아 피와 골을 그릇에 담았다. 조선 신료들과 호차들은 새로 만든 서단(誓壇)에 서서 맹세문을 낭독했다. ‘조선이 향후 후금을 적대시하여 나쁜 마음을 품으면 이와 같이 피와 골이 나오게 되고, 후금이 나쁜 마음을 품으면 역시 피와 골이 나와 하늘 아래서 죽게 될 것이다!’

우여곡절 끝에 정묘호란이 화친으로 끝나는 순간이었다. 이괄의 난이 남긴 후유증을 비롯한 내정을 추스르기에도 여유가 없었던 조선과 잠시 서진(西進)을 멈추고 내실을 다지는 것이 절실했던 후금의 이해관계가 절묘하게 맞아떨어지는 순간이기도 했다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 717 : 조선의 역사 259 (제16대 인조 34) (0) | 2012.09.23 |

|---|---|

| 한국의 역사 715 : 조선의 역사 257 (제16대 인조 32) (0) | 2012.09.21 |

| 한국의 역사 713 : 조선의 역사 255 (제16대 인조 30) (0) | 2012.09.19 |

| 한국의 역사 712 : 조선의 역사 254 (제16대 인조 29) (0) | 2012.09.18 |

| 한국의 역사 711 : 조선의 역사 253 (제16대 인조 28) (0) | 2012.09.17 |