향기마을

한국의 역사 706 : 조선의 역사 248 (제16대 인조 23) 본문

한국의 역사 706 : 조선의 역사 248 (제16대 인조 23)

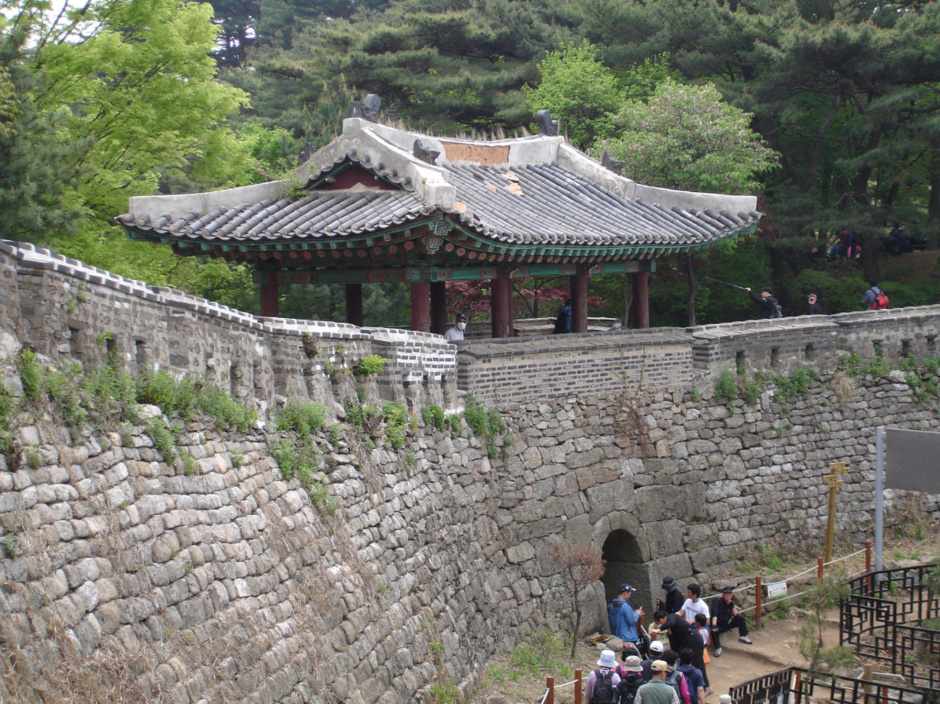

남한산성

제16대 인조(1595~1649년, 재위: 1623년 3월~1649년 5월, 26년 2개월)

청나라 건국 과정과 정묘, 병자호란 3

누르하치 명에 도전하다

명의 지배 아래 있던 여진족은 크게 건주, 해서, 야인의 세 종족으로 구분되었다. 그 가운데 가장 강했던 종족은 해서여진이었다. 해서여진은 다시 예허부(葉赫部), 하다부(哈達部), 호이파부(輝發部), 울라부(烏拉部) 등 네개의 부족으로 나뉘어졌다. 임진왜란이 벌어지던 무렵까지 가장 강한 부족은 예허부였다.

이렇게 여진족이 서로 갈라져 있던 상황 아래서 명의 전통적인 대외정책인 ‘이이제이(以夷制夷)’가 가능할 수 있었다. 그것은 고만고만한 여진 부족들이 서로를 견제하게 만듦으로써 패자(覇者)의 출현을 불가능하게 만드는 시스템이었다. 1583년, 아버지와 할아버지의 원수를 갚기 위해 군대를 일으켰던 누르하치는 1589년 건주여진을 통일했다. 건주여진 내부에서 누르하치라는 ‘패자’가 등장하자 ‘견제 시스템’이 작동하기 시작했다. 그것은 바로 누르하치와 해서여진의 격돌로 나타났다.

|

● 누르하치, 해서연합군을 물리치다

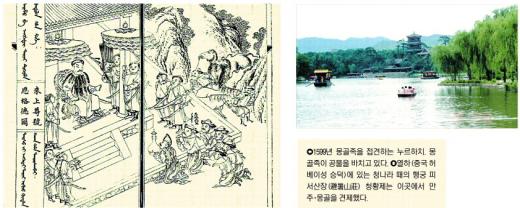

1593년 6월, 예허부의 지배자였던 부자이(布齊)와 나림불루(納林布祿)는 누르하치를 공격하기 위해 군대를 일으켰다. 누르하치가 불손하다는 것이 이유였다. 부자이는 하다부의 지배자 멩게불루(蒙格布祿), 울라부의 지배자 만타이(萬泰), 호이파부의 지배자 바인다리(拜音達 )를 끌어들였다.

누르하치를 치기 위한 원정군에는 해서여진 뿐 아니라 몽골의 코르친(科爾沁)부족 등도 가담했다. 모두 아홉개 나라, 대략 3만 가까운 병력이 누르하치를 치기 위해 연합군을 구성했다. 누르하치는 최대의 위기를 맞았다.

하지만 당시 한창 뻗어 오르고 있었던 그의 기세는 쉽게 꺾이지 않았다. 자카( 喀)라는 험준한 요새에 진을 쳤던 누르하치의 건주군은 지형적인 이점을 이용하여 연합군을 효과적으로 요리했다. 이 전투에서, 누르하치는 부자이를 비롯하여 연합군 4000여명을 죽이고, 말 3000필, 갑주 1000개를 획득하는 대승을 거두었다. 뿐만 아니라 울라부의 지배자 만타이의 동생 부잔타이(布占泰)를 생포했다.

아홉개 나라의 연합군으로도 누르하치를 제압하지 못하는 결과가 나타나자 상황은 급변했다. 여러 부족으로 분열되어 있던 몽골족 가운데서 누르하치에게 귀부(歸附)하는 종족이 나타났다. 연합군에 가담했던 코르친 부족과 다른 몽골부족 칼카부(喀爾喀部)가 누르하치에게 사신을 보내 복종을 다짐했다.

코르친과 칼카 몽골의 귀부는 중요한 의미를 지닌다. 이후 몽골과 건주여진의 관계는 비록 우여곡절을 겪었지만, 건주여진이 더욱 성장하여 후금(後金), 청(淸)으로 변신하고, 중원으로 진출하는 과정에서 몽골과의 제휴는 커다란 힘이 되었다.

훗날 누르하치의 아들 홍타이지가, 철옹성으로 여겨졌던 산하이관(山海關)을 우회하여 베이징의 명나라 황궁(皇宮)을 공략할 수 있었던 것은 몽골의 협조 덕분이었다. 곧 몽골 부족이 만리장성 외곽에서 베이징으로 들어가는 길을 열어주었던 것이다. 이같은 인연 때문에 명을 멸망시킨 이후 청은 이번원(理藩院)을 설치하고, 열하(熱河)에 행궁(行宮)을 두어 몽골족을 우호적으로 통제하려고 시도하는데 그 단초는 바로 누르하치 시절에 마련되었던 것이다.

● 해서여진, 누르하치에게 손을 내밀다

해서연합군의 공격을 물리친 뒤부터 누르하치는 만주 전체에서 ‘태풍의 눈’으로 떠올랐다. 자신감이 넘친 누르하치는 1595년 6월, 군대를 이끌고 호이파부를 공격했다. 뿐만 아니라 포로로 잡은 부잔타이를 주물러 울라부의 내정(內政)에까지 관여했다.

1596년 7월, 울라부에서는 내분이 일어나 만타이와 그의 아들이 피살되었다. 누르하치는 억류하고 있던 부잔타이를 송환했고, 부잔타이는 형의 뒤를 이어 울라국의 국주(國主)로 즉위했다. 누르하치에게 은혜를 입은 부잔타이는 누이 후나이를 건주여진으로 보냈고, 누르하치는 그녀를 동생 스르가치(舒爾哈齊)와 혼인시켰다.

당시 누르하치는 해서와 몽골의 여러 부족들을 공격하는 한편, 그들 부족과 혼인을 맺어 우호관계를 유지하는 양면적인 전략을 폈다. 실제 누르하치의 첫째 부인인 나라씨(納喇氏)는 예허 출신이다. 누르하치는 16명의 부인들과의 사이에 모두 16남8녀의 자녀를 두었는데 부인이 이렇게 많았던 것은 바로 혼인정책의 소산이었던 셈이다. 누르하치의 세력이 커지자 해서여진이 먼저 손을 내밀었다.

1597년 예허, 울라, 하다, 호이파부는 일제히 누르하치에게 사신을 보내, 자신들이 부도했음을 사과한 뒤 우호를 다시 맺자고 요청했다. 누르하치는 느긋하게 이들과 화약(和約)을 맺었다. 바야흐로 누르하치가 만주의 패자로 떠오르려는 순간이었다.

명의 입장에서는 용납할 수 없는 방향으로 사태가 전개되고 있었다. 명은 개입하여 누르하치를 혼내주고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 그럴 처지가 못되었다. 바로 이 해에 도요토미 히데요시가 다시 조선을 재침략한 정유재란(丁酉再亂)이 일어났던 것이다. 임진년 이후 조선에서 철병해서 잠시 랴오양(遼陽), 광닝(廣寧) 등지로 물러나 있던 명군은 대거 조선으로 들어갔고, 명 조정의 관심은 온통 일본군에게 쏠렸다.

일본 만선사학자 이나바 이와기치가 ‘누르하치는 도요토미 히데요시에게 감사해야 한다.’고 떠벌렸던 데는 이런 까닭이 있었다. 해서여진과 화약을 맺어 여유를 얻은 누르하치는 1598년 1월, 자신들에게 고분고분하지 않았던 몽골의 안출라쿠(安楚拉庫)를 공격하여 1만여에 이르는 인축(人畜)을 획득했다. 정복 전쟁을 통해 인구도 늘고, 재물도 늘었다. 임진왜란 시기 누르하치의 행보에는 거칠 것이 없었다.

● 누르하치, 내실을 다지고 정체성을 강조하다

이미 말했듯이 누르하치는 뛰어난 군사지휘관일 뿐 아니라 탁월한 상인이기도 했다. 그는 군사적으로 성공을 거두면서 모피와 인삼의 유통로를 장악했고, 그것을 기반으로 명나라라는 대시장(大市場)과 연결되었다.

처음에는 명 상인들을 통해 소금, 직물 등 생필품이 유입되다가 점차 은(銀)이 쏟아져 들어오기 시작했다. 은은 여진족 내부에서 화폐로 유통되었고, 유통경제에 눈을 떴던 누르하치는 1599년 만주 지역에서 금은 광산을 개발하기 시작했다. 수렵과 채집 위주의 여진족 경제에 변화가 일어났고, 화폐의 확보를 위해서 주변국과의 무역의 중요성은 점점 커져갔다. 어느 집단이나 국가든 규모가 커지고 힘이 강해지면 자의식도 따라서 커지게 마련이다.

임진왜란 무렵, 누르하치는 자신이 통일한 건주 부족을 처음 만주(滿洲)라고 부르기 시작했다. ‘만주’의 어원에 대해서는 설이 분분하지만 가장 유력한 것은 ‘문수(文殊)’라는 말에서 나왔다는 것이다. 즉 만주는 ‘문수보살의 도(徒)’를 의미한다.

누르하치는 이제 ‘만주’라는 호칭을 사용하여 해서나 야인여진은 물론 명에 대해서도 자신의 정체성을 내세우고 싶어했던 것이다. 정체성을 찾고 싶은 열망은 문자(文字)를 만들려는 노력으로도 나타났다.1599년 누르하치는 만주 문자 개발에 착수한다. 당시까지 만주는, 서신을 주고받는 등의 일상생활에서는 몽골 문자를 사용했다. 명이나 조선 등과 주고받는 외교문서에서는 한문을 사용했다. 누르하치는 이같은 현실에서 몽골 문자를 토대로 만주 문자를 만들었던 것이다.

오늘날 석촌동에 남아 있는 삼전도비(三田渡碑)에 만주어, 한문, 몽골어 등 3개국 문자가 같이 쓰여져 있는 것은 이같은 사정을 반영한 것이다.

1598년 임진왜란이 끝났다. 일본군이 조선에서 물러나자 명군 역시 철수를 시작했다. 명은 다시 만주로 감시의 눈길을 돌리기 시작했다. 누르하치로서는 ‘좋은 시절’이 끝난 것을 의미했다. 명의 압력이 누르하치에게 미칠 기미가 보이자 당장 세력판도에 변화가 생기기 시작했다. 화약을 맺은 이후 잠시 잠잠했던 하다와 예허가 누르하치에게 반기를 들고 다시 싸움을 걸었다. 만주와 하다, 예허, 명 그리고 궁극에는 조선까지 얽힌 격변의 또 다른 막이 올랐던 것이다.

건주여진을 통일하고, 해서여진과 몽골의 연합군마저 물리친 누르하치의 기세는 멈추지 않았다. 누르하치는 하다, 호이파, 울라 등 해서의 여러 부족들을 강온(强穩), 양면으로 통제하여 가장 강한 예허부(葉赫部)를 고립시키는 정책을 취했다. 당시 해서여진이 누르하치에게 맞서려면 4부 사이의 단결이 절실했지만 실상은 그렇지 못했다. 그들 사이의 알력 때문에 누르하치에 대해 연합전선을 펼 수 없었다. 하다, 호이파, 울라는 차례대로 누르하치에게 각개격파되었고, 혼자 남은 예허는 결국 명에 기댈 수밖에 없었다. 누르하치는 예허의 그 같은 전략을 꿰뚫었다. 그는 해서여진을 공략하는 동안, 자신을 견제했던 명에 몸을 낮추었다. 명의 견제를 받아들이는 태도를 취하여 명분을 축적하고, 내실을 다졌다. 결정적인 기회를 엿보기 위해 숨고르기를 했던 것이다.

|

● 하다와 호이파를 멸망시키다

1599년 하다의 국주(國主) 멩게불루는 예허와의 갈등으로 전쟁을 하게 되자 누르하치에게 구원을 요청했다. 멩게불루가 셋째아들을 볼모로 보내자 누르하치는 2000명의 병력을 동원하여 하다를 원조하려 했다. 다급해진 예허는 개원(開原)에 주둔한 명군 지휘부를 움직여 멩게불루를 질책했다. 누르하치와 동맹을 맺은 것을 철회하라고 요구하고, 한편으로는 멩게불루에게 자신을 딸을 아내로 주었다. 멩게불루는 예허의 요구를 받아들여 누르하치와의 동맹을 철회했다. 누르하치와 예허, 명 사이에 끼여 있는 약소국의 ‘눈치보기’였다.

격분한 누르하치는 하다를 공격하여 멸망시키고 멩게불루를 사로잡았다. 그러자 명이 개입했다.1601년 명의 만력제(萬曆帝)는 사신을 보내 누르하치를 질책하고, 하다의 유민들을 멩게불루의 아들 우루구다이(武爾古岱)에게 반환하라고 강요했다. 누르하치는 명의 요구에 따라 유민들을 송환했다. 그러자 이번에는 예허가 하다를 공격하여 우루구다이를 자신의 세력권에 편입시켰다. 누르하치는 명에 서신을 보내 항의했다. 자신이 하다를 격파한 것은 문제삼고, 예허의 침략은 그냥 넘어가는 이중적 태도를 따졌다. 하지만 명에 대해 정면으로 반발하는 것은 삼갔다. 아직은 때가 아니라고 판단했기 때문이었다.

호이파를 정벌하는 과정도 하다의 경우와 유사했다.1607년 9월, 호이파의 신료들이 모반하여 예허로 귀순하자, 국주 바인다리는 누르하치에게 구원을 요청했다. 그러면서 7명의 볼모를 보내왔다. 그러자 예허는 바인다리에게 “누르하치에게 볼모 보낸 것을 취소하면 귀순한 자들을 송환하겠다.”고 제의했다. 바인다리는 예허에게 속아 누르하치에게 다시 적대적인 태도를 보였다. 누르하치는 결국 정벌에 나서 바인다리 부자를 살해하고, 호이파를 병합했다. 예허의 고립은 더욱 심화되었다.

● 울라 격파와 조선에 미친 파장

누르하치와 예허 사이에서 줄타기를 할 수밖에 없었던 해서 부족 가운데 가장 늦게까지 살아남았던 것은 울라였다.1596년, 울라에서 내분이 일어났을 때 누르하치는 자신이 억류하고 있었던 부잔타이(布占泰)를 송환하여 국주로 즉위시킨 바 있다.

부잔타이는 누르하치의 은혜에 감사하여 혼인 관계를 맺고 동맹을 유지했다. 하지만 그는 수시로 향배를 바꾸어 배신과 복종을 반복했다. 부잔타이는 국주가 된 이후 모두 7차례나 누르하치에게 복종할 것을 맹세했다. 누르하치 또한 자신의 딸을 포함한 세 명의 여인들을 부잔타이에게 아내로 주어 다독였다.

부잔타이는 끝내 누르하치와 예허 사이에서 양단을 걸치는 태도를 바꾸지 않았다. 누르하치가 압박하여 곤경에 처하면, 그것을 벗어나기 위해 온갖 수단을 동원했다. 조선에 손을 내민 것도 그 가운데 하나였다.

1610년, 누르하치의 압박 때문에 위기에 처하자 부잔타이는 조선에 사신을 보내 직첩(職帖)을 하사해주고 교역을 허가해 달라고 요청했다. 당시 울라의 세력은 두만강 너머까지 미치고 있었는데 광해군(光海君)은 부잔타이의 요구를 일부 수용했다. 그에게 직첩을 주고, 관복을 하사했다.

광해군의 의도는 그들을 회유하여 두만강 너머에서 벌어지고 있던 상황을 탐지하기 위한 것이었다. 광해군의 의도는 맞아떨어졌다. ‘광해군일기(光海君日記)’를 보면 당시 조선 조정은 누르하치와 해서 부족들 사이에서 벌어지고 있던 격변의 추이를 정확하게 파악하고 있었다.1610년 2월14일의 경우, ‘이 오랑캐가 겉으로는 누르하치와 화해하고 있으나 속으로는 사이가 좋지 않은 형상이 있다. 예허와의 중간 길이 끊기고, 교역의 통로가 막혔기 때문에 우리나라 변방에서 교역하기 위해 우리의 의도를 떠보는 것이다.’라는 대목이 있다.

참으로 정확한 정세 판단이었다. 광해군과 조선 조정은 이 같은 정보를 기초로 누르하치의 실체를 명확히 인식했다. 나아가 곧 닥쳐올 ‘누르하치와 명의 대결’이라는 파장에 대비할 수 있는 기반을 마련할 수 있었다.

● 팔기제(八旗制)를 완성하다

누르하치는, 향배가 무상했던 부잔타이를 공격하여 1613년 마침내 울라부를 멸망시켰다. 예허만 빼놓고 해서여진을 통합하는 데 성공한 것이다.

누르하치는 이윽고 1616년, 국호를 '아이신(金)'으로 고치고, 칸(汗·한)으로 즉위했다. 바야흐로 12세기 한족들을 공포에 떨게 했던 아구다(阿骨打)의 위업을 계승하는 데 성공한 것이다. 이제 지배하는 종족이 다양해지고, 영역이 확대됨에 따라 새로운 통치 체제가 필요했다.

주목되는 것은 바로 팔기제(八旗制)였다. 팔기제는 '니루(牛)'라는 만주족 고유의 조직에서 기원했다. 만주인들은 수렵 등을 나갈 때 10명을 한 조로 삼고 그 가운데 한 사람을 우두머리로 뽑아, 그를 니루라고 불렀다. ‘니루’란 ‘큰 화살’을 뜻한다.

누르하치는 성년 남자 300명을 1니루로, 5개의 니루를 1자란(甲喇)으로, 다시 5개의 자란을 1쿠사(固山)로 편제했다. 1쿠사는 결국 7500명인 셈인데 그것을 한자로는 '기(旗)'라고 했다.

‘기’는 군사조직이자 정치, 사회조직으로 모든 만주인은 예외 없이 여기에 소속되었다. 각 기에는 고유한 깃발이 있는데 황색, 백색, 홍색, 남색만으로 제작된 것을 정기(正旗), 황색, 백색, 남색 깃발에 홍색의 테두리를 두른 것과 홍색 깃발에 백색의 테두리를 두른 것을 양기(旗)라고 한다.

1616년 누르하치는 본래 4기였던 것을 8기로 확충했다. 해서여진을 통합했기 때문이었다. 이후 귀순해 오는 한족과 몽골족이 늘어나면서 한군팔기, 몽골팔기가 등장했다.“나가면 병사가 되고 들어오면 인민이 되는(出則爲兵 入則爲民)” ‘군민일체’, ‘군정일체’의 팔기제의 효용성은 엄청났다. 평소 일상 생활과 전쟁에 동시에 대비할 수 있게 편제된 팔기제 아래서 후금(後金)의 백성들에 대한 통제력과 전투 능력은 획기적으로 향상되었다.

당시 쇠망의 조짐이 뚜렷했던 명군이, 조직화된 팔기를 감당하기는 쉽지 않았다. 실제 팔기는 1644년, 청이 베이징으로 입성한 뒤에도 중원(中原)을 제압하고 통치하는 데 핵심적인 역할을 했다. 중원 장악 이후, 팔기에 소속된 사람들을 '기인(旗人)'이라 불렀는데 그들은 별도의 호적에 편입된 '특수 신분'이 되었다. 그들은 '기지(旗地)'라 불리는 토지를 하사 받고, 그들만을 위한 '독자적인 과거에 응시'할 수 있는 '특권'을 누렸다.

중원 입성 이후 기인들은 오로지 만주어를 익히고 궁술(弓術)을 연마하여 관리나 군인으로 등용되었다. 다른 농공상의 직업을 갖는 것은 허용되지 않았다. 특권도 컸지만 의무도 명확했다. 기인들에게 만주어를 익히게 하고, 궁술을 연마시킨 것은 결국 만주족이 지닌 정체성과 야성(野性)을 잃지 않으려는 몸부림이었다. 수십만에 불과한 만주족이 1억 이상의 한족을 270여년이나 통치할 수 있었던 비책이기도 하다.

요컨대 1616년, 팔기제를 완성하면서 누르하치는 명과 일전을 겨룰 수 있는 확고한 기반을 마련했던 셈이다.

누르하치가 만주의 패자(覇者)로 등장하기 전까지, 명이 상대하기에 가장 버겁고 까다롭게 여긴 대상은 예허였다. 하지만 이제 상황이 달라졌다. 누르하치가 하다, 호이파, 울라를 멸망시킴으로써 예허는 고립되었다. 명은 이제 예허를 다독여 누르하치의 후금을 견제하려 했고, 위기에 처한 예허도 명에 의지하여 생존을 도모하는 수밖에 없었다. 흔히 누르하치를 청 태조(太祖)라고 부르지만, 그가 애초부터 명에게 도전하려 했던 것은 아니었다. 그는 기본적으로 철저한 현실주의자였다. 명과 후금 사이의 현저한 국력 차이를 알고 있었기 때문에 명과 맞서는 것을 애써 피하려 했다. 하지만 상황은 그를 내버려두지 않았다.

|

|

● 명, 예허와 결탁해 만주 견제

누르하치에게 복종과 배신을 거듭했던 부잔타이는 1613년 울라가 망하자 예허로 망명한다. 같은 해 9월, 누르하치는 예허에 세차례나 사자를 보내 부잔타이를 송환하라고 요구했다. 예허가 자신의 요구를 일축하자 누르하치는 4만명의 병력을 동원하여 예허 정복에 나섰다. 다급해진 예허의 국주 긴타이시(錦台什)는 명에 사자를 보내 구원을 요청했다. ‘누르하치가 예허를 정복하고 나면 랴오양(遼陽)을 쳐서 수도로 삼고 개원(開原)과 철령(鐵嶺)을 목초지로 만들 것’이라는 ‘경고’까지 곁들였다. 명은 누르하치에게 사자를 보내 예허를 공격하지 말라고 명령하는 한편, 병력 1000명을 예허로 파견했다.

누르하치를 견제하기 위한 본격적인 행보를 시작한 것이다. 황제의 ‘명령’을 접한 누르하치는 명에 보내는 국서에서, 과거 예허가 주동이 된 해서(海西)연합군이 자신을 먼저 침략했던 것과 부잔타이가 배신을 거듭했던 사실을 적고 자신의 예허 공격은 정당하다고 강조했다. 그럼에도 명이 예허만 편드는 것은 불공평하다고 했다.

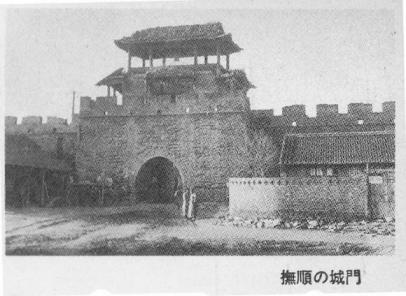

주목되는 것은 누르하치가 국서를 들고 명군 주둔지인 푸순성(撫順城)까지 직접 가서 전달했던 점이다. 당시 누르하치는 명에게 여전히 공손한 자세를 보였던 것이다. 명과 정면으로 부딪히지 않으려는 누르하치의 바람과는 달리 명의 견제와 압박은 갈수록 커져갔다.

1615년, 명의 광녕총병(廣寧總兵) 장승음(張承蔭)은 시하(柴河), 무안(撫安), 삼차(三 ) 등지에 대대로 살았던 만주의 농민들을 내쫓고, 수확을 금지하는 조처를 취했다. 허투알라와 푸순 사이에 위치한 세곳은 누르하치가 공들여 경작하고 있던 땅이었다.

명은 경작과 수확을 막아 경제적 기반을 차단함으로써 누르하치의 숨통을 조이려 했던 것이다. 누르하치는 격렬하게 반발했다. 사실 그는 격분할 만했다. 누르하치는 1608년 푸순 지역의 명군 지휘관들로부터 과거부터 대대로 살아온 자신의 거주영역을 존중해 준다는 약속을 받아낸 바 있다. 당시 백마를 잡아 하늘에 맹서하고, ‘만일 약속한 경계를 침범하면 침입자를 죽일 수 있고, 침입자를 그대로 두면 묵인한 사람이 재앙을 받을 것’이라는 내용을 새긴 비석을 세웠다.

누르하치는 명의 사자를 만난 자리에서 장승음이 맹서를 어겼다고 성토하고,“대국이 소국이 될 수 있고, 소국이 대국이 될 수도 있는 것이 하늘의 이치”라며 ‘뼈 있는’ 말을 남겼다. 명과의 정면 대결을 암시하는 발언이었다.

|

● ‘공격´ 주장 신료 말리며 역량 키워

1615년, 명이 일방적으로 예허의 편을 들고 경작까지 금지하는 조처를 취하자 누르하치의 신료들은 격앙됐다. 그들은 당장 명을 공격하자고 주장했다. 누르하치는 신중했다.그는 신료들에게 ‘명을 치려면 하늘이 우리를 인정하여 도울 때를 기다려야 한다.’고 말했다. 그러면서 ‘우리에게는 충분한 저축이 없기 때문에 명을 공격하여 약간의 승리를 얻어봤자, 백성들만 고달프게 될 뿐’이라고 공격론을 일축했다.

스스로에 대한 냉철한 진단이자 평가였다. 당시 아무리 쇠퇴의 길로 접어들었다고 해도 명은 여전히 대국이자 강국이었다. ‘썩어도 준치’라고 했던가? 명의 인구는 만주보다 수백배나 많았고, 명의 대군은 만주가 갖추지 못한 화포(火砲)로 무장하고 있었다. 장승음의 ‘견제 조처’가 나온 직후의 ‘만주실록(滿洲實錄)’을 보면, 내실(內實)을 다지기 위해 애쓰는 누르하치의 모습이 부쩍 많이 나타난다.

만주의 각 니루(牛 )에서 장정 열명과 소 네 마리씩을 내게 하여 둔전(屯田)을 설치하고 경작에 힘쓰도록 한 것, 창고를 세워 식량을 저장하고 그것을 관리하기 위해 전담관원을 임명한 것, 신료들에게 쓸 만한 인재를 추천하라고 강조한 것, 백성들이 소송(訴訟)을 제기한 사안을 공정하게 처리하여 억울함을 없애라고 강조한 것 등이 그것이다.

이 무렵 국가의 역량을 키우기 위해 누르하치가 보인 행보 가운데 주목되는 것은 몽골과의 동맹관계를 더욱 굳게 했던 점이다. 1614년 4월부터 1615년 1월까지 10개월 남짓한 기간 만주는 몽골과 모두 다섯 차례나 혼인관계를 맺는다. 1614년에는 홍타이지를 비롯한 누르하치의 네 아들들이 몽골의 자루트( 特)와 코르친(科爾沁) 부족의 딸들을 아내로 맞았다. 1615년에는 누르하치가 코르친 부족의 딸을 아내로 맞아들였다. 1617년 1월, 누르하치의 장인인 코르친 부족의 밍간(明安) 국주가 자신을 찾아온다는 소식이 오자, 누르하치는 왕비와 모든 신료들을 대동하고 허투알라에서 100리나 떨어진 곳까지 마중을 나갔다. 밍간은 누르하치의 극진한 대접을 받으며 허투알라에서 한달을 머물다가 돌아갔다.

이렇게 중첩된 사돈관계를 통해 우호를 유지했던 것은 만주에게 큰 힘이 되었다. 실제 1618년 누르하치가 명에게 선전포고하고 푸순을 공략할 때, 원정군 가운데는 그의 몽골인 사위들도 끼어 있었다. 당시 몽골은 남쪽으로 명, 동쪽으로 만주 사이에 위치한 전략 요충이었다. 누르하치가 명에 대한 섣부른 공격 대신 몽골을 회유하고 우대하는 정책을 취한 것은 탁월한 선택이었다.

● ‘7대 원한´ 내걸고 명에 선전포고

누르하치는 명과의 격돌을 피하면서 내실을 다지려 했지만 상황은 그의 뜻대로 되지 않았다. 그가 후금(後金)의 건국을 선포하고, 칸(汗)으로 즉위했던 1616년. 명 조정은 광녕 순무(巡撫)로 이유한(李惟翰)이란 인물을 임명했다. 광녕 순무는 사실상 요동의 군사업무를 책임지는 자리이자, 누르하치 등 여진 부족들과 교섭하는 최고위급 ‘채널’이었다.

누르하치는 이유한이 새로 부임한다는 소식을 듣자 신료 강구리(綱古里)와 팡기나(方吉納)를 인사차 파견했다. 그런데 이유한은 강구리를 비롯한 후금의 사절 11명을 쇠사슬로 묶어 구금해 버렸다. 이어 사자를 보내, 누르하치가 경계를 넘어온 한인(漢人)들을 죽인 것을 질책하고 ‘한인 살해’에 가담한 자들을 넘기라고 협박했다. 누르하치는 과거 ‘월경한 자들을 죽이지 않으면 재앙이 자신에게 미친다.’고 비석에 새겼던 내용을 상기시키며 사자를 설득하려 했지만 되지 않았다. 누르하치는 결국 광녕에 억류된 강구리 등을 살리기 위해 편법을 쓴다.

후금이 구금하고 있던 예허의 포로 10명을 ‘한인 살해자’로 이유한에게 넘겼던 것이다. 강구리 등은 약속대로 풀려났지만, 이 사건을 계기로 누르하치는 명을 공격할 결심을 굳히게 된다. 1618년 4월13일. 누르하치는 신료와 장수들을 모아 놓고 하늘에 제사를 지냈다. 누르하치는 그 자리에서 명을 공격해야만 하는 ‘일곱가지 원한’, 이른바 '칠대한'을 제시했다. 1583년, 이성량이 자신의 부조(父祖)를 살해했던 것이 첫 번째 원한이었다. 나머지 여섯 가지는 명이 예허를 편든 것, 맹서를 어기고 한인들의 월경을 방조한 것, 만주인들을 세 주거지에서 내쫓고 경작과 수확을 금지한 것 등이 골자였다.

명이 자신과 후금을 능멸하는 것을 더 이상 참을 수 없다는 선언이기도 했다. 이윽고 제천의식이 끝나자 기병과 보병 2만명으로 편성된 원정군이 푸순성을 향해 진격했다. 바야흐로 동아시아 전체를 소용돌이 속으로 몰아넣었던 명청교체(明淸交替)의 서막이 올랐던 것이다.

'시대의 흐름과 변화 > 생각의 쉼터' 카테고리의 다른 글

| 한국의 역사 708 : 조선의 역사 250 (제16대 인조 25) (0) | 2012.09.14 |

|---|---|

| 한국의 역사 707 : 조선의 역사 249 (제16대 인조 24) (0) | 2012.09.13 |

| 한국의 역사 705 : 조선의 역사 247 (제16대 인조 22) (0) | 2012.09.11 |

| 한국의 역사 704 : 조선의 역사 246 (제16대 인조 21) (0) | 2012.09.10 |

| 우면산 가을 1 : 새로 단장한 우면산 모습 (0) | 2012.09.09 |